★能登地震1年4ヵ月 復興の現状は~隆起沿岸を使う~

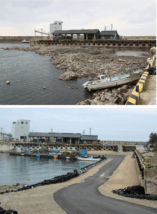

能登の海岸は日本海側を外浦(そとうら)、そして七尾湾側の方を内浦(うちうら)と呼んでいる。去年元日の地震で外浦は海岸の隆起、内浦は津波や地盤沈下が起きた。外浦の輪島市門前町の鹿磯(かいそ)漁港では、地震で海底が4㍍も隆起した。漁港の海底の一部が陸になり、漁船が乗り上げたような状態になった写真・上、2024年3月4日撮影=。これだけ隆起したので、漁船が港に入れない状態が続いていた。

輪島漁港でも海底が1㍍から2㍍盛り上がって、漁船200隻が港から出れなくなった。船を動かすと、船の底が海底にぶつかる可能性があるので動かせない状態が続いていた。輪島漁港は石川県で一番の漁獲高を誇る港だったが、ほぼゼロに。水産庁などが一刻もはやく漁船が港から出れるようにと、海底の土砂をさらう浚渫(しゅんせつ)作業をいまも行っている。漁船は11月ごろから徐々に漁に出れるようになり、いまはノドグロなどを取っている。

鹿磯漁港に漁船が接岸できるようになったと地元メディアが報じていたので、現地に行ってみた(今月3日)。漁船が海で取った魚を陸に移すことを「水揚げ」と言うが、沿岸が隆起して陸に近づけなかったのでこれまで水揚げはできなかった。実際に鹿磯漁港に行ってみると、なるほどと思った。隆起した部分に道をつけ、漁獲した魚を水揚げする場所が新たに設けられていた=写真・下=。

隆起した部分をうまく使っている。復旧・復興というのは元通りに戻すのではなく、変化した現場をうまく活用して現状復帰することではないかと、このとき教えられた。鹿磯漁港のほかにも、外浦でトンネルが崩落し、国道249号が部分的に通行止めとなっていたが、トンネル横で隆起した海岸に道路が造られ、いまでは全線で通行が可能になっている。

⇒5日(月・祝)午前・金沢の天気 はれ