★安価でも備蓄米の大袋は禁物、コメ食い虫が狙っている

大手コンビニの「ファミリーマート」が来月6月上旬の店頭での販売に向けて政府備蓄米の申請をしたことに期待を寄せていた(今月27日付のブログ)。が、29日に農林水産省が発表した申し込み確定事業者から漏れたようだ。今後は、中小スーパーや地域の米穀店を対象とした販売に再度、申し込みをする予定という(メディア各社の報道)。ファミリーマートが備蓄米が購入できれば、1袋1㌔に個包装し、6月上旬から税抜き400円で販売する予定だ。「コメはなるべく小袋の方がよい」は自身の体験から得た教訓でもある。以下、2021年8月13日付・ブログ「『つづれ米』と米食い虫の話」の再録。

4年前の夏のこと、玄米20㌔を知り合いの農家からいただき、それを金沢の知人たちにお裾分けした。残った10㌔ほどの玄米を袋ごと自宅のガレージのすみに置いていた。10日ほど経って気が付くと、米袋にガのような虫が群がっていた。さらに袋を開くと玄米に無数の虫が繁殖していた。袋ごと処分しようかとも考えたが、いただいたコメでもあるのと「もったいない」の気持ちが心をよぎって、まず虫を除けることから始めた。

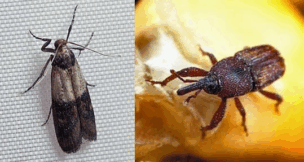

米づくりに詳しい知人にメールで処理の仕方を尋ねると、「つづれ米ですね。まず、ムシを除去して天日で乾燥してください」との返信だった。このとき、初めて「つづれ米」という言葉を知った。「綴(つづ)れ」は 破れ布をつぎ合わせた古着のことで、コメに虫が発生し一部変色して糸でつながっているようなコメのことを言う。虫は数種類いる。ネットなどで調べると、ガのようなものは「ノシメマダラメイガ」、クワガタのようなものは「コクゾウムシ」、別名「コメ食い虫」と言うようだ。変色したコメが白い糸のようなものでつながっているのは、ノシメマダラメイガのサナギが出す分泌物のようだ。(※写真・左がノシメマダラメイガ、右がコクゾウムシ=「Wikipedia」より)

玄米を目の細かな金網で濾し、広げた新聞紙の上で天日干しをした。ムシやサナギはなんとか除去できたが、おそらく米粒の間には卵もあるだろう。3時間ほど天日で乾かした後、今度は米粒を通さない目の細かな金網で干した玄米をふるう。卵だろうか、白い粉のようなものがパラパラと落ちてくる。そして、ふるった玄米を別のポリバケツに入れて、なんとか作業は完了した。

まさか、コメに虫がつくとは思ってもいなかったのが甘かった。せめて袋の口をヒモでしっかり結ぶなどしておけばよかった。ボリバケツの中を乾燥させるため玄米の上に木炭を置いて、フタをする。一日がかりの「つづれ米」の処理作業となった。それ以降、長く置かないようにコメを買うときは2㌔の小袋を買うようにしている。

⇒30日(金)午後・金沢の天気 はれ