☆ス-パーで備蓄米と初見参 「3543円」は、ありがたい価格か

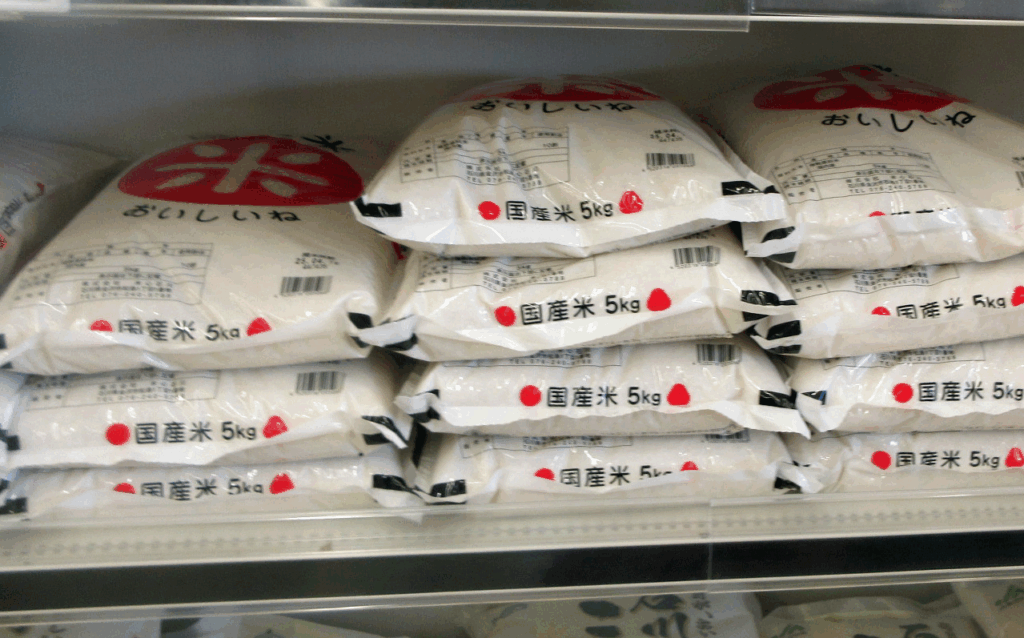

きょう近所のスーパーで備蓄米を初めて見つけた。ブレンド米で5㌔袋で3280円(税込み3543円)=写真=。「米おいしいね 国産米 5kg」との表示なので、最初はどんな商品なのか分からなかった。「どこどこ産米」との表記がないので分かりにくい。それだったら「備蓄米」と表記すればよいのにと思った次第。価格は石川県産コシヒカリより、400円ほど安い。

別のスーパ-に行くと、備蓄米らしき商品はまったく並んでいない。「石川県産」や「富山県産」、「新潟県産」などがずらりと並んでいる。コメ不足で政府の備蓄米が放出されることになったが、このスーパーの棚を見る限りではむしろ山積みと思えるほどの商品量だ。

もう一つアレっと感じたのは購入制限のこと。県産米は5㌔袋で「お1人様 2袋」との「お願い」のチラシが棚に貼られているが、備蓄米の棚には個数制限の張り紙はまったくない。この違いはいったい何なんだと思ってしまう。

話は価格に戻るが、備蓄米は安いと言えるのだろうか。そもそも、「税込み3543円」は高い、と言える。去年8月25日付のブログでコメの値段ついて書いたとき、同じスーパーで購入したブランド米の新米は5㌔で2290円だった。あれから8ヵ月で50%以上、1300円ほど高くなっている。コメの値段は一律ではないが、消費者は備蓄米5㌔袋3543円を「まだ高い」と思うか、「400円ほど安くなったので、まあいいか」と思うか。そして、不思議なのは備蓄米が並んでいるスーパーと並んでいないス-パーがあるのはなぜか。コメの流通の仕組みが複雑過ぎるのか。

⇒30日(水)夜・金沢の天気 くもり