☆奥能登の「記録的な大雨」から半年 輪島の「流木ダム」橋その後

48時間で498㍉という去年9月の奥能登の記録的な大雨からきょう21日で半年となった。この豪雨災害で16人が亡くなり、流されるなど住宅被害は1790棟に上っている。豪雨災害の被災者の中には去年元日の能登半島地震にも見舞われた、いわゆる二重被災した人も多い。きょう輪島市をめぐり、被災地の現状や仮設住宅の様子を見てきた。

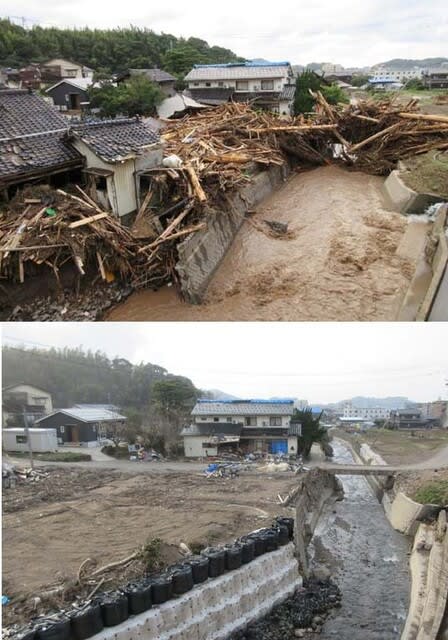

川の氾濫で14歳の女子中学生が流され亡くなった輪島市久手川町の塚田川周辺。被災現場を見たのは翌日の22日午後だった。山間地からの流木が河川の下流で橋脚などに当たり、積みあがって「ダム」のような状態になっていた=写真・上=。これが原因で橋の周囲の家々に水害をもたらした。元日の地震で山の地盤が緩み、豪雨で大量の流木が流され、その流木がさらに人家に水害を拡大させた。そんな被災の連鎖が見える現場だった。

川の氾濫で14歳の女子中学生が流され亡くなった輪島市久手川町の塚田川周辺。被災現場を見たのは翌日の22日午後だった。山間地からの流木が河川の下流で橋脚などに当たり、積みあがって「ダム」のような状態になっていた=写真・上=。これが原因で橋の周囲の家々に水害をもたらした。元日の地震で山の地盤が緩み、豪雨で大量の流木が流され、その流木がさらに人家に水害を拡大させた。そんな被災の連鎖が見える現場だった。

いまの現地の様子は、橋の周辺の流木などは片付けられているものの=写真・中=、まだ一部で流木が積み上がっている現場もあった。一帯は地震で断水し、仮設の水道管が整備されたが、豪雨で水道管が流され再び断水となった。また、電気が一部で通っていないことから、仮設住宅に身を寄せている住民も多いようだ。

石川県が整備していた地震被害の仮設住宅6882戸は入居を終えている。豪雨の仮設住宅と して286戸を整備し、そのうちの52戸はすでに入居。きょうは災害が大きかった輪島市杉平町で整備されていた仮設住宅104戸が完成=写真・下=、入居を待ちわびた人たちが家具などを運び入れていた。残り130戸も来月4日までに完成する予定で、輪島市では来月13日までに指定避難所4ヵ所をすべて閉鎖することにしている。

して286戸を整備し、そのうちの52戸はすでに入居。きょうは災害が大きかった輪島市杉平町で整備されていた仮設住宅104戸が完成=写真・下=、入居を待ちわびた人たちが家具などを運び入れていた。残り130戸も来月4日までに完成する予定で、輪島市では来月13日までに指定避難所4ヵ所をすべて閉鎖することにしている。

地震と豪雨の二重災害となった被災地では、全半壊した住宅がいまも多く残っている。解体業者とともに被災家屋の後始末をする人たちの姿も見かけた。

⇒21日(金)夜・金沢の天気 はれ

振り返って、3画像をもう一度見てみる。能登半島を走る観光列車「花嫁のれん」の車体は確かに赤く塗られている。「花嫁のれん」はかつての加賀藩独特の婚礼行事がいまも半島中ほどに位置する七尾市に伝わっている。花嫁が持参したのれんを嫁ぎ先の家の仏間の入り口に掛けてくぐる。花嫁のれんをくぐることで、嫁ぎ先の家族一員となる証(あかし)とされる。その花嫁のれんのデザインは赤や白、青などの模様が使われているが、印象的には赤のイメージが強い。そこで、列車を車体を赤で染めたのだろう。これは憶測だ。

振り返って、3画像をもう一度見てみる。能登半島を走る観光列車「花嫁のれん」の車体は確かに赤く塗られている。「花嫁のれん」はかつての加賀藩独特の婚礼行事がいまも半島中ほどに位置する七尾市に伝わっている。花嫁が持参したのれんを嫁ぎ先の家の仏間の入り口に掛けてくぐる。花嫁のれんをくぐることで、嫁ぎ先の家族一員となる証(あかし)とされる。その花嫁のれんのデザインは赤や白、青などの模様が使われているが、印象的には赤のイメージが強い。そこで、列車を車体を赤で染めたのだろう。これは憶測だ。 能登の伝統行事である祭りのキリコが北陸新幹線の開業10年を迎え、JR金沢駅前の「もてなしドーム」で設置され話題を呼んだ(※現在は撤去されている)。高さ6㍍ほどのキリコで、半島の尖端に位置する珠洲市上戸町から持ち込まれたもの。上戸のキリコは毎年8月の第一土曜日の地域の祭りに担ぎ出され、鉦や太鼓の響きとともに街中を練り歩く。今回のお披露目は、新幹線開業10年のイベントが行われた今月15日に合わせて、金沢市の呼びかけで珠洲市から出張してきた。幾何学的なドームの天上の模様と、キリコの立ち姿が妙にマッチしていて、じつに絵になっていた。

能登の伝統行事である祭りのキリコが北陸新幹線の開業10年を迎え、JR金沢駅前の「もてなしドーム」で設置され話題を呼んだ(※現在は撤去されている)。高さ6㍍ほどのキリコで、半島の尖端に位置する珠洲市上戸町から持ち込まれたもの。上戸のキリコは毎年8月の第一土曜日の地域の祭りに担ぎ出され、鉦や太鼓の響きとともに街中を練り歩く。今回のお披露目は、新幹線開業10年のイベントが行われた今月15日に合わせて、金沢市の呼びかけで珠洲市から出張してきた。幾何学的なドームの天上の模様と、キリコの立ち姿が妙にマッチしていて、じつに絵になっていた。 そして、のとキリシマツツジの紅色。金沢市の中心街にある「しいのき迎賓館」で展示会が開催された。能登町のツツジ愛好家らで結成する「花の力」プロジェクト実行委員会が観賞展を金沢で始めてことしで7年目となる。去年元日の能登半島地震後の3月にも観賞展を開催し、燃え盛るような満開の深紅の花が被災地から金沢に2次避難してきた人たちを励ました。今回も樹齢35年から100年の6鉢が展示され、故郷の花の観賞に能登出身の人たちが多く訪れていた。

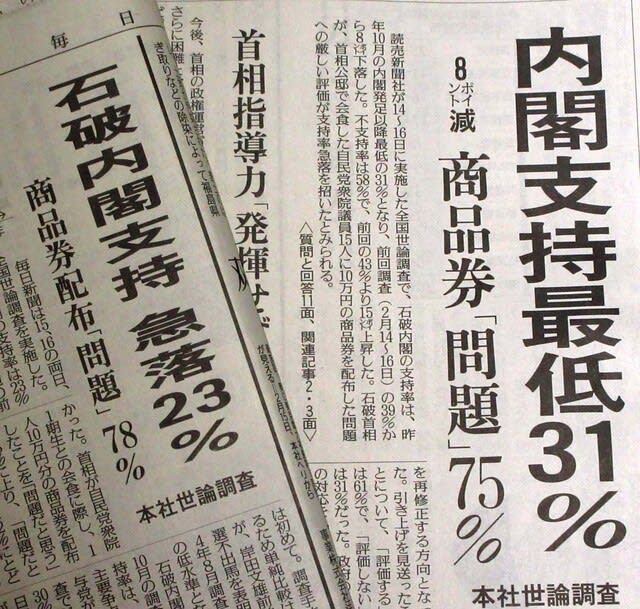

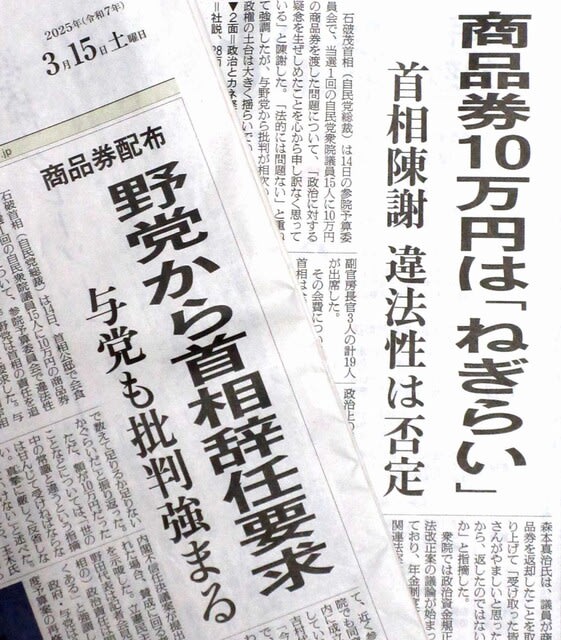

そして、のとキリシマツツジの紅色。金沢市の中心街にある「しいのき迎賓館」で展示会が開催された。能登町のツツジ愛好家らで結成する「花の力」プロジェクト実行委員会が観賞展を金沢で始めてことしで7年目となる。去年元日の能登半島地震後の3月にも観賞展を開催し、燃え盛るような満開の深紅の花が被災地から金沢に2次避難してきた人たちを励ました。今回も樹齢35年から100年の6鉢が展示され、故郷の花の観賞に能登出身の人たちが多く訪れていた。 この世論調査の数値の背景には商品券問題もあるが、いわゆる「内閣の賞味期限」そもののが切れてしまっていることもあるだろう。読売の調査で「政権運営で指導力」を問う項目では、76%が指導力を発揮していないと回答している。そもそも、前回の衆院選(2024年10月)で大敗し過半数を割り込み、石破内閣は少数与党内閣として野党に譲歩しながらの政権運営を迫られている。内閣独自の政策を打ち出す「賞味」がなくなったのだろう。自民党内から 「参院選は戦えない。早く総裁選をやって、新たなリーダーを選び直せ」との声が上がっているようだが、自民党そのものの賞味期限が切れているのではないだろうか。

この世論調査の数値の背景には商品券問題もあるが、いわゆる「内閣の賞味期限」そもののが切れてしまっていることもあるだろう。読売の調査で「政権運営で指導力」を問う項目では、76%が指導力を発揮していないと回答している。そもそも、前回の衆院選(2024年10月)で大敗し過半数を割り込み、石破内閣は少数与党内閣として野党に譲歩しながらの政権運営を迫られている。内閣独自の政策を打ち出す「賞味」がなくなったのだろう。自民党内から 「参院選は戦えない。早く総裁選をやって、新たなリーダーを選び直せ」との声が上がっているようだが、自民党そのものの賞味期限が切れているのではないだろうか。 話は変わる。近くのスーパーに立ち寄ると、コメの価格が高騰している。能登米の価格が5㌔袋で4080円(税込み4407円)となっていた=写真・下=。このコメだけではなく、ほかの種類のコメも2月に訪れたときより、5㌔袋が200円ほど高くなっている。去年8月25日付のブログでも述べているが、そのとき同じスーパーで購入した新米は5㌔で2290円だったので、それから7ヵ月で1700円余り高くなっている。

話は変わる。近くのスーパーに立ち寄ると、コメの価格が高騰している。能登米の価格が5㌔袋で4080円(税込み4407円)となっていた=写真・下=。このコメだけではなく、ほかの種類のコメも2月に訪れたときより、5㌔袋が200円ほど高くなっている。去年8月25日付のブログでも述べているが、そのとき同じスーパーで購入した新米は5㌔で2290円だったので、それから7ヵ月で1700円余り高くなっている。 先月7日のトランプ大統領との日米首脳会談で、石破総理が日本による対米投資額を1兆㌦に引き上げると約束するなど、ある意味でトランプ氏と渡り合ったことで一定の評価はあった。しかし、その評価は支持率の上昇にはつながっていない。むしろ、経済的な貢献を率先して差し出すのはアメリカへの従属性ではないのかと、有権者には見えたのではないだろうか。

先月7日のトランプ大統領との日米首脳会談で、石破総理が日本による対米投資額を1兆㌦に引き上げると約束するなど、ある意味でトランプ氏と渡り合ったことで一定の評価はあった。しかし、その評価は支持率の上昇にはつながっていない。むしろ、経済的な貢献を率先して差し出すのはアメリカへの従属性ではないのかと、有権者には見えたのではないだろうか。 調査では、共和党支持者も3人に1人がトランプ氏の行動が「あまりにも常軌を逸している」と回答した。同時に、トランプ氏の行動が「長期的には報われる」という意見に賛成するとの回答は、共和党支持者では79%に上った。政権運営の手法には好感が持てないが、政策の本質に賛同する共和党支持者が一定数いることを示唆していると伝えている(同)。

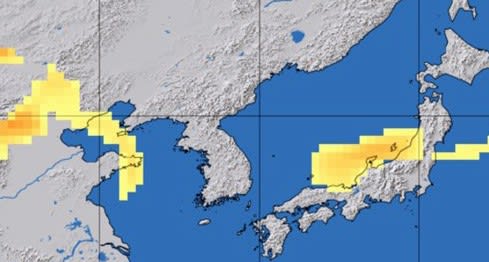

調査では、共和党支持者も3人に1人がトランプ氏の行動が「あまりにも常軌を逸している」と回答した。同時に、トランプ氏の行動が「長期的には報われる」という意見に賛成するとの回答は、共和党支持者では79%に上った。政権運営の手法には好感が持てないが、政策の本質に賛同する共和党支持者が一定数いることを示唆していると伝えている(同)。 黄砂は中国大陸奥地のタクラマカン砂漠やゴビ砂漠で舞い上がった砂ぼこりが偏西風に乗って日本に飛んでくる。黄砂そのものはアレルギー物質になりにくいとされているが、大陸の上空で黄砂に付着した微生物や大気汚染物質がアレルギーの原因となり、鼻炎など引き起こすとされる。また、黄砂の粒子が鼻や口から体の奥の方まで入り、気管支喘息を起こす人もいる。

黄砂は中国大陸奥地のタクラマカン砂漠やゴビ砂漠で舞い上がった砂ぼこりが偏西風に乗って日本に飛んでくる。黄砂そのものはアレルギー物質になりにくいとされているが、大陸の上空で黄砂に付着した微生物や大気汚染物質がアレルギーの原因となり、鼻炎など引き起こすとされる。また、黄砂の粒子が鼻や口から体の奥の方まで入り、気管支喘息を起こす人もいる。 る、渡って来る前にやっつけて撃ち落とせ、という意味のようだ。以前、この七草粥の行事を見学させてもらったとき、料亭の主人から聞いた話だと、「平安時代から伝わる古い行事とされる」とのことだった。(※写真は、黄砂に覆われた金沢市内の中心部=2023年4月12日撮影)

る、渡って来る前にやっつけて撃ち落とせ、という意味のようだ。以前、この七草粥の行事を見学させてもらったとき、料亭の主人から聞いた話だと、「平安時代から伝わる古い行事とされる」とのことだった。(※写真は、黄砂に覆われた金沢市内の中心部=2023年4月12日撮影) 称しているようだ。結ぶ作業は、木の横にモウソウ竹の芯(しん)柱を立て、柱の先頭から縄をたらして枝を吊る。解く作業は、枝に結んだ縄の部分をハサミで切って取り除く=写真=。低い場所の縄の結びは地面から切り落とし、高い枝の縄の結びはハシゴを登り切り落とす。最後に竹の柱を外す。

称しているようだ。結ぶ作業は、木の横にモウソウ竹の芯(しん)柱を立て、柱の先頭から縄をたらして枝を吊る。解く作業は、枝に結んだ縄の部分をハサミで切って取り除く=写真=。低い場所の縄の結びは地面から切り落とし、高い枝の縄の結びはハシゴを登り切り落とす。最後に竹の柱を外す。 ていたので歩くことはできた。岸壁付近では、津波で陸に打ち上げられた大型巻き網漁船(330㌧)があった=写真=。津波のすさまじさを思い知らされた。気仙沼市を訪れたのは、NPO法人「森は海の恋人」代表の畠山重篤氏に有志から集めたお見舞いを届ける目的もあった。ただ、アポイントは取っていなかった。昼過ぎにご自宅を訪れると、家人から本人はすれ違いで東京に向かったとのことだった。そこで、翌日12日に東京・八重洲で畠山氏と会うことができた。

ていたので歩くことはできた。岸壁付近では、津波で陸に打ち上げられた大型巻き網漁船(330㌧)があった=写真=。津波のすさまじさを思い知らされた。気仙沼市を訪れたのは、NPO法人「森は海の恋人」代表の畠山重篤氏に有志から集めたお見舞いを届ける目的もあった。ただ、アポイントは取っていなかった。昼過ぎにご自宅を訪れると、家人から本人はすれ違いで東京に向かったとのことだった。そこで、翌日12日に東京・八重洲で畠山氏と会うことができた。