★屋内でも熱中症になる 「暑熱順化」を社会教育のテーマに

能登には伝統的な特徴ある住家がある。黒瓦と白壁、そして「九六の意地」と呼ばれる間口9間(約16㍍)奥行き6間(約11㍍)の大きな家だ。「意地」というのも、家を建てるなら大きな家を建ててこそ甲斐性(かいしょう)がある、とされるからだ。10年ほど前だが、実際に九六の家を訪ねると、畳にして32畳の広い座敷があった。能登では結婚式や葬儀を自宅で行う。家の主に「エアコンを使わないのですか」と尋ねると、「夏は風が通るし、冬は石油ストーブがあればそれで十分」とのことだった。このとき、能登の大きな家ではエアコンは必要ないのだろうと思った。

きょう(7日付)地元紙・北陸中日新聞が、「奥能登 相次ぐ熱中症搬送」の見出しで記事を掲載している。以下引用する。能登半島地震で大きな被害があった奥能登2市2町(輪島市、珠洲市、穴水町、能登町)で、7月に熱中症の疑いで24人が救急搬送された。24人のうち、住宅内で症状を訴えたのは9人。1人は仮設住宅にいた70代の男性でエアコンはあったが、使っていなかった。さらに、4人は住宅内のエアコンのない部屋にいた。ほか4人に関しては住宅内でどのような状況で熱中症に罹ったのかについて詳細は分かっていない。

きょう(7日付)地元紙・北陸中日新聞が、「奥能登 相次ぐ熱中症搬送」の見出しで記事を掲載している。以下引用する。能登半島地震で大きな被害があった奥能登2市2町(輪島市、珠洲市、穴水町、能登町)で、7月に熱中症の疑いで24人が救急搬送された。24人のうち、住宅内で症状を訴えたのは9人。1人は仮設住宅にいた70代の男性でエアコンはあったが、使っていなかった。さらに、4人は住宅内のエアコンのない部屋にいた。ほか4人に関しては住宅内でどのような状況で熱中症に罹ったのかについて詳細は分かっていない。

このほか、仕事場や学校など住宅以外での屋内にいたのは5人、農地や道路といった屋外は7人、車内は3人だった。熱中症で搬送された24人のうち、半数超えの13人が65歳以上だった。熱中症というと、炎天下の屋外で起きるというイメージを持っていたが、上記の記事を読んで分かることは、屋内でも、屋外でも発生するということだ。7月下旬になってからほぼ毎日の最高気温が30度を超えていて、この期間で13人が搬送された。

屋内であっても熱中症になる。ではどうすれば熱中症を防げるのか。ネットで調べると、「暑熱順化」という言葉が出て来る。本格的に暑くなる前から、徐々に体を暑さに慣れさせるとの意味。さらに医学系ネットの解説では、暑さに対して適切な体温調整ができるように、発汗機能を高めること、とある。身体は発汗によって体温を調節するが、熱中症は暑さによって発汗機能が乱れて体温が上昇することで起こる。こうなる前に、適度な運動を習慣化することで発汗機能を高めることや、半身浴によって意図的に汗をかくようにすることなどが有効のようだ。

厚生労働省公式サイトの「熱中症による死亡数の年次推移」によると、2018年以降は国内で毎年のように1千人以上が命を落としている。ことしはすでに40度を超える暑さが各地で観測されている。暑さが生命に被害を及ぼす時代だ。各家庭でのエアコン設置の義務化や、行政や教育機関による「暑熱順化」の教育が必要な新たな段階に入った。

⇒7日(水)夜・金沢の天気 はれ時々くもり

行田市の田んぼアートは行政とJAが企画し、2008年から毎年実施されている。タテ180㍍余り、ヨコ150㍍余りの田んぼには、色の異なる4種類の稲(緑は「彩のかがやき」、白は「ゆきあそび」、赤は「べにあそび」、黒は「ムラサキ905」)が植えられる。この世界最大級の田んぼアートは2015年にギネス世界記録に認定されている。

行田市の田んぼアートは行政とJAが企画し、2008年から毎年実施されている。タテ180㍍余り、ヨコ150㍍余りの田んぼには、色の異なる4種類の稲(緑は「彩のかがやき」、白は「ゆきあそび」、赤は「べにあそび」、黒は「ムラサキ905」)が植えられる。この世界最大級の田んぼアートは2015年にギネス世界記録に認定されている。 トを通じ、世界に向けて能登復興を発信したいとの思いから、日本遺産「灯り舞う半島 能登~熱狂のキリコ祭り~」のキリコ祭りを図柄に選んだ。苗が成長し、7月下旬から見頃を迎えている。花火の下でキリコが3基舞い、キリコを担ぐ人々の姿などが緑の中に浮かび上がる。デザインの中の「能登」「復興祈願」「がんばろう!」の文字は、石川県立能登高校の書道部員の作品を使用している。(※写真・下は、毎年9月に開催される珠洲市正院のキリコ祭り)

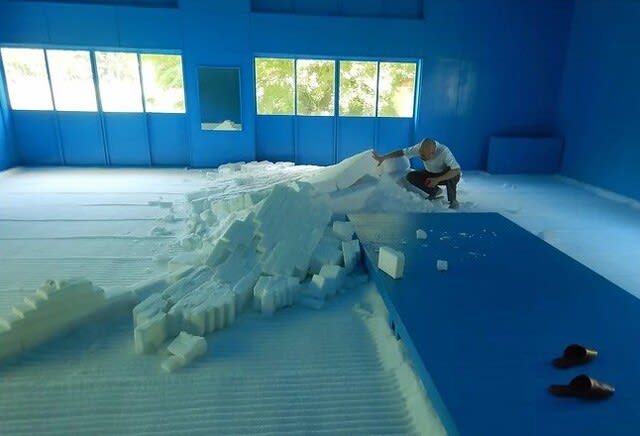

トを通じ、世界に向けて能登復興を発信したいとの思いから、日本遺産「灯り舞う半島 能登~熱狂のキリコ祭り~」のキリコ祭りを図柄に選んだ。苗が成長し、7月下旬から見頃を迎えている。花火の下でキリコが3基舞い、キリコを担ぐ人々の姿などが緑の中に浮かび上がる。デザインの中の「能登」「復興祈願」「がんばろう!」の文字は、石川県立能登高校の書道部員の作品を使用している。(※写真・下は、毎年9月に開催される珠洲市正院のキリコ祭り) 写真・上は、去年5月の震災後の8月23日に金沢市内の学生たちとスタディ・ツアーで、作品の展示会場を訪れたときのもの。スカイブルーの室内で、白い塩の作品。高さ2.8㍍の塩の階段だ。床と階段で7㌧の塩を使っている。作品の階段の中ほどと頂上付近で崩れたように見える部分があるが、これは2021年の制作のときとまったく変わっていない。

写真・上は、去年5月の震災後の8月23日に金沢市内の学生たちとスタディ・ツアーで、作品の展示会場を訪れたときのもの。スカイブルーの室内で、白い塩の作品。高さ2.8㍍の塩の階段だ。床と階段で7㌧の塩を使っている。作品の階段の中ほどと頂上付近で崩れたように見える部分があるが、これは2021年の制作のときとまったく変わっていない。 どのように壊れたのか一度見てみたいと思い、先日(7月24日)、展示会場を訪ねたが、鍵がかかっていた。きのう、芸術祭の総合ディレクター・北川フラム氏が震災支援を目的に立ち上げた「奥能登珠洲ヤッサープロジェクト」公式サイトをたまたま見つけた。チェックすると、「

どのように壊れたのか一度見てみたいと思い、先日(7月24日)、展示会場を訪ねたが、鍵がかかっていた。きのう、芸術祭の総合ディレクター・北川フラム氏が震災支援を目的に立ち上げた「奥能登珠洲ヤッサープロジェクト」公式サイトをたまたま見つけた。チェックすると、「 て、ワァッーと号泣する女性がいた。子どもながらにびっくりしたのを覚えている。あのときのイメージと阿部選手の号泣が重なる。

て、ワァッーと号泣する女性がいた。子どもながらにびっくりしたのを覚えている。あのときのイメージと阿部選手の号泣が重なる。 いよ」。能登の集落を回っていてよく聞く言葉だ。能登の祭りは集落や、町内会での単位が多い。それだけ人々が祭りに関わる密度が濃い。子どもたちが笛を吹き、太鼓をたたき、鉦(かね)を鳴らす。大人やお年寄り、女性も神輿やキリコと呼ばれる大きな奉灯を担ぐ。集落を挙げて、町内会を挙げての祭りだ。(※写真・下は、燃え盛る松明をキリコが威勢よくめぐる能登町宇出津の「あばれ祭」=7月5日撮影)

いよ」。能登の集落を回っていてよく聞く言葉だ。能登の祭りは集落や、町内会での単位が多い。それだけ人々が祭りに関わる密度が濃い。子どもたちが笛を吹き、太鼓をたたき、鉦(かね)を鳴らす。大人やお年寄り、女性も神輿やキリコと呼ばれる大きな奉灯を担ぐ。集落を挙げて、町内会を挙げての祭りだ。(※写真・下は、燃え盛る松明をキリコが威勢よくめぐる能登町宇出津の「あばれ祭」=7月5日撮影) に運んでいく。この様子を見ていると、徐々にではあるものの復旧・復興へと向かっているようにも感じた。

に運んでいく。この様子を見ていると、徐々にではあるものの復旧・復興へと向かっているようにも感じた。 量の荷物を運ぶ。一般的なごみ収集車の積載能力は2㌧から4㌧とされるが、連結トレーラーは16㌧積める。これが、能登を行き来している。連なって走行しているとなかなか壮観な光景だ。

量の荷物を運ぶ。一般的なごみ収集車の積載能力は2㌧から4㌧とされるが、連結トレーラーは16㌧積める。これが、能登を行き来している。連なって走行しているとなかなか壮観な光景だ。 街路の気温計を見ると33度だ。厚生労働省公式サイトの「熱中症による死亡数の年次推移」を読むと、2018年以降は国内で毎年のように1千人以上が命を落としている。すでに40度を超える暑さが各地で観測されている。生命に被害を及ぼす暑さはことしもか。

街路の気温計を見ると33度だ。厚生労働省公式サイトの「熱中症による死亡数の年次推移」を読むと、2018年以降は国内で毎年のように1千人以上が命を落としている。すでに40度を超える暑さが各地で観測されている。生命に被害を及ぼす暑さはことしもか。 るところも見られる。素人目線から見ても、局地的豪雨が発生すれば、河川が氾濫する箇所となるのではないかと思ってしまう。犀川は二級河川で管理者は石川県。このまま河川を「草むら」化させておいてよいのだろうか。

るところも見られる。素人目線から見ても、局地的豪雨が発生すれば、河川が氾濫する箇所となるのではないかと思ってしまう。犀川は二級河川で管理者は石川県。このまま河川を「草むら」化させておいてよいのだろうか。 ても、本来ならば定期的な除草作業などが施されているはずだ。それが「手抜き」状態となっている。なぜか。

ても、本来ならば定期的な除草作業などが施されているはずだ。それが「手抜き」状態となっている。なぜか。