☆能登地震から半年の風景~⑦ ビル解体は膠着か、復興プランより具体策を

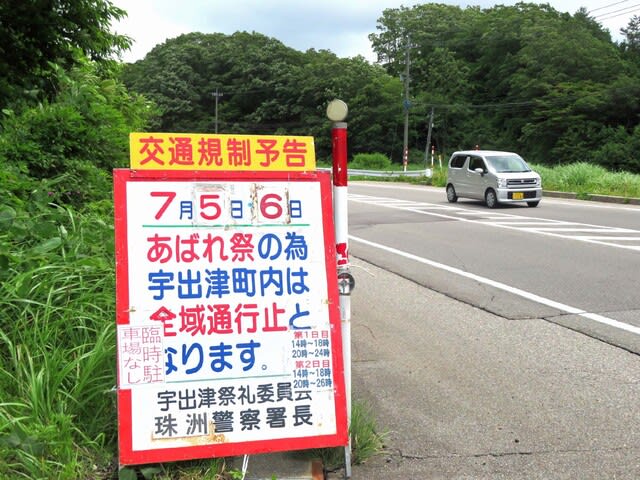

おととい(5日)夜に能登町宇出津の「あばれ祭」を見学し、きのうは午前中から被災地をめぐりながら金沢に戻った。その途中で見た震災から半年の様子をありのままに。

輪島市で倒壊した漆器製造販売会社の「五島屋」ビルは地上7階建て。地震で基礎部の東側が3㍍ほど沈下したことで倒れたとみられる(地元メディア各社の報道)。ビルの倒壊で、隣にあった3階建ての住居兼居酒屋が下敷きとなり、母子2人が犠牲となった。倒れたビルは公道の一部を塞いでいる。さらに、ビルは完全に倒れているように見えるが、道路 側から見ると7階部分と地面と間に高さ3㍍ほどの空白があり、今後さらに倒れるようにも見える。そのためか、支え棒などが入れてある=写真・上、6日撮影=。

側から見ると7階部分と地面と間に高さ3㍍ほどの空白があり、今後さらに倒れるようにも見える。そのためか、支え棒などが入れてある=写真・上、6日撮影=。

地面にまでビルが倒れば、車道にはみ出て事故が起きるのではないかと不安がよぎる。ビルのオーナーは輪島市役所に対し、所有者に代わって自治体が解体撤去する公費解体を申請している。押しつぶされた店の男性店主はビルの倒壊の原因が明らかになるまでは撤去しないように市に申し入れている。事態は膠着し半年止まったままだ。

同じ輪島市の門前町道下(とうげ)の町並みを歩いた。 2007年3月25日、門前町の沖合を震源すると震度6強の地震が起きた。あれから17年目で再び6強の揺れに見舞われた。全壊の住宅も多く=写真・下、同=、2007年3月に見た光景と重なった。

同じ輪島市の門前町道下(とうげ)の町並みを歩いた。 2007年3月25日、門前町の沖合を震源すると震度6強の地震が起きた。あれから17年目で再び6強の揺れに見舞われた。全壊の住宅も多く=写真・下、同=、2007年3月に見た光景と重なった。

石川県の馳知事が道下地区にある仮設住宅の集会所を訪れ、被災者と意見交換する様子がテレビメディアで放送されていた(7月4日付)。被災者から厳しい声が上がっていた。一つは情報疎外の問題。「輪島市は情報流してるんだけど、避難所とかこういうところは全然情報が来ないんです。門前町は見捨てられているんじゃないかと皆言ってますよ」と。さらに、「復興が進んでいない理由の大きな原因の一つは、公費解体が進んでいないからだ」など不満が相次いだ。

馳知事は仮設住宅を出た後に暮らす住まいの見本として「復興モデル住宅」を仮設団地の近くに建設し、住宅再建を後押しする考えを示した。被災者の声は今後さらに厳しくなる。これまで復興プランを唱えてきたが、これからは地域ニーズを把握した具体策の提示だろう。半年を経て、セカンドフェーズに入った。

⇒7日(日)夜・金沢の天気 あめ

「イヤサカヤッサイ」の掛け声が、鉦(かね)や太鼓と同調して響き渡る。高さ6㍍ほどのキリコが柱たいまつの火の粉が舞う中を勇ましく練り歩く=写真・上=。数えると、神輿2基とキリコ37基が港湾側の広場に集っている。キリコの担ぎ手は老若男女で衣装もそれぞれ。キリコに乗って鉦と太鼓をたたく人、笛を吹く人には女性も多い=写真・下=。熱気あふれるとはこの事をことを言うのだろうと実感した。

「イヤサカヤッサイ」の掛け声が、鉦(かね)や太鼓と同調して響き渡る。高さ6㍍ほどのキリコが柱たいまつの火の粉が舞う中を勇ましく練り歩く=写真・上=。数えると、神輿2基とキリコ37基が港湾側の広場に集っている。キリコの担ぎ手は老若男女で衣装もそれぞれ。キリコに乗って鉦と太鼓をたたく人、笛を吹く人には女性も多い=写真・下=。熱気あふれるとはこの事をことを言うのだろうと実感した。 祭りは暴れることで神が喜ぶという伝説がある。江戸時代の寛文年間(1661-73)、この地で疫病がはやり、京都の祇園社(八坂神社)から神様を勧請し、盛大な祭礼を執り行った。そのとき大きなハチがあらわれて、病人を刺したところ病が治り、地元の人々はこのハチを神様の使いと考えて感謝した。それから祭りでは「ハチや刺いた、ハチや刺いた」とはやしながら練り回ったというのが、この祭りのルーツとされる(日本遺産「灯り舞う半島 能登〜熱狂のキリコ祭り〜」公式ホームページより)。

祭りは暴れることで神が喜ぶという伝説がある。江戸時代の寛文年間(1661-73)、この地で疫病がはやり、京都の祇園社(八坂神社)から神様を勧請し、盛大な祭礼を執り行った。そのとき大きなハチがあらわれて、病人を刺したところ病が治り、地元の人々はこのハチを神様の使いと考えて感謝した。それから祭りでは「ハチや刺いた、ハチや刺いた」とはやしながら練り回ったというのが、この祭りのルーツとされる(日本遺産「灯り舞う半島 能登〜熱狂のキリコ祭り〜」公式ホームページより)。 =。気象庁によると、4.7㍍(痕跡高)の津波が200世帯の白丸地区に到達した。発生から半年がたっても、大量のがれきがそのままになっている。

=。気象庁によると、4.7㍍(痕跡高)の津波が200世帯の白丸地区に到達した。発生から半年がたっても、大量のがれきがそのままになっている。 業者とコンタクトを取っても、2ヵ月や3ヵ月先の待ちとなるという。屋根瓦の被害など一部損壊は石川県全体で5万9700棟にもおよぶ(7月1日現在・石川県危機対策課まとめ)。きょうは特に暑い。金沢の最高気温は35度と猛暑日=写真・上、午後3時30分ごろ撮影=、輪島は33度の真夏日だった。屋根に上って修繕をする業者にとっては、過酷な一日だったのではないだろうか。

業者とコンタクトを取っても、2ヵ月や3ヵ月先の待ちとなるという。屋根瓦の被害など一部損壊は石川県全体で5万9700棟にもおよぶ(7月1日現在・石川県危機対策課まとめ)。きょうは特に暑い。金沢の最高気温は35度と猛暑日=写真・上、午後3時30分ごろ撮影=、輪島は33度の真夏日だった。屋根に上って修繕をする業者にとっては、過酷な一日だったのではないだろうか。 (あいろ)となる課題を霞が関一体となって解決する」と述べ、政府が一丸となり復興を迅速化させること強調した。(※写真・下は、総理官邸公式サイトより)

(あいろ)となる課題を霞が関一体となって解決する」と述べ、政府が一丸となり復興を迅速化させること強調した。(※写真・下は、総理官邸公式サイトより) 能登では「盆や正月に帰らんでいい、祭りの日には帰って来いよ」、「1年365日は祭りの日のためにある」という言葉があるくらい、能登の人々は祭りが好きといわれる。その能登の祭りで、一番威勢のいい祭りとして知られるのが、能登町宇出津(うしつ)の「あばれ祭」だ。この祭りは曳山巡行ではなく、地元でキリコと呼ぶ「切子灯籠(きりことうろう)」を担いで巡行する。

能登では「盆や正月に帰らんでいい、祭りの日には帰って来いよ」、「1年365日は祭りの日のためにある」という言葉があるくらい、能登の人々は祭りが好きといわれる。その能登の祭りで、一番威勢のいい祭りとして知られるのが、能登町宇出津(うしつ)の「あばれ祭」だ。この祭りは曳山巡行ではなく、地元でキリコと呼ぶ「切子灯籠(きりことうろう)」を担いで巡行する。 ど、担ぎ手が思う存分に暴れる。祭りは暴れることで神が喜ぶという伝説がある。江戸時代の寛文年間(1661-73)、この地で疫病がはやり、京都の祇園社(八坂神社)から神様を勧請し、盛大な祭礼を執り行った。そのとき大きなハチがあらわれて、病人を刺したところ病が治り、地元の人々はこのハチを神様の使いと考えて感謝した。それから祭りでは「ハチや刺いた、ハチや刺いた」とはやしながら練り回ったというのが、この祭りのルーツとされる(日本遺産「灯り舞う半島 能登〜熱狂のキリコ祭り〜」公式ホームページより、写真・下も)。

ど、担ぎ手が思う存分に暴れる。祭りは暴れることで神が喜ぶという伝説がある。江戸時代の寛文年間(1661-73)、この地で疫病がはやり、京都の祇園社(八坂神社)から神様を勧請し、盛大な祭礼を執り行った。そのとき大きなハチがあらわれて、病人を刺したところ病が治り、地元の人々はこのハチを神様の使いと考えて感謝した。それから祭りでは「ハチや刺いた、ハチや刺いた」とはやしながら練り回ったというのが、この祭りのルーツとされる(日本遺産「灯り舞う半島 能登〜熱狂のキリコ祭り〜」公式ホームページより、写真・下も)。 いまも避難生活を余儀なくされている被災者は2288人に上る。うち、市や町の1次避難所には970人、県が指定した金沢などの宿泊施設での2次避難所には1222人、などなっている。(※写真は、輪島市朝市通り周辺で進められている公費解体の作業=6月6日撮影)

いまも避難生活を余儀なくされている被災者は2288人に上る。うち、市や町の1次避難所には970人、県が指定した金沢などの宿泊施設での2次避難所には1222人、などなっている。(※写真は、輪島市朝市通り周辺で進められている公費解体の作業=6月6日撮影) 「仮設住宅の整備」と続いた。「その他」としてライフラインの復旧や介護体制の整備を指摘する人もいた。

「仮設住宅の整備」と続いた。「その他」としてライフラインの復旧や介護体制の整備を指摘する人もいた。