☆震災にもめげず コウノトリが能登で3年目の営巣

きのう輪島市朝市通りの被災地をめぐった帰りに、同市と隣接する志賀町富来(とぎ)地区に立ち寄った。同地区には元日に震度7の揺れを観測した地点がある。気象庁や国土地理院の分析によれば、能登半島西端から新潟・佐渡島近くの日本海まで長さ130-150㌔に達する断層が破壊されたとみられている。その半島西端の部分が富来地区にあたる。訪れたのはことし1月31日以来だった。

富来地区で気にかかっていたことがあったからだ。コウノトリの営巣がことしも行われているだろうか。同地区は国の特別天然記念物のコウノトリの営巣地としては日本で最北に位置する。1月31日に訪れたときはまだ南方から飛来していなかった。地震の揺れでも電柱の上につくられた巣は無事で、電柱は傾いてもおらず、巣も崩れてはいないようだった。ただ、巣がかなり小さくなっていて、見た目で2分に1ほどだった。巣の下を見ると、営巣で使われていたであろう木の枝がかなり落ちていた。住宅に例えれば、「半壊」状態だろうか。

それ以来気にかかっていたというのも、鳥類の専門家でもないので憶測にすぎないが、ことしもコウノトリのつがいが営巣に春ごろやって来て、巣が小さくなっているを見て、別の場 所に行こうとするのか、あるいは枝を足すなど修復してこの地で営巣を続けるのか。どうなんだろう、ということだった。

所に行こうとするのか、あるいは枝を足すなど修復してこの地で営巣を続けるのか。どうなんだろう、ということだった。

きのう夕方5時少し前に現地に着いた。見上げると、いたいた。写真も数枚撮った。もう少し近場で撮ろうと近づくと今度は見えなくなった。下からの撮影なので、コウノトリが立っていれば撮影は可能だが、見えなくなったということは巣に座り込んだのだろう。どこか飛び立った様子もない。しばらく様子を見ていたが、立ち上がる様子もないので、「もう寝たか」と勝手に思い現場を離れた。

巣は1月に見たときより大きくなっていた。ということは、枝を加えた補修したのだろう。写真を見ると、親鳥のほかにひな鳥が1羽がいて、合わせて3羽が見えた=写真、6日午後4時59分撮影=。コウノトリは今季で3年連続での営巣だ。ひな鳥はかなり成長している。去年5月23日に訪れたときは、3羽のヒナがいた。ヒナを育てているつがいは足環のナンバーから、兵庫県豊岡市で生まれたオスと福井県越前市生まれのメスで、一昨年と同じペアだった。おそらくことしも同じペアではないだろうか。

とすれば、元日の地震では能登にいなかったものの、去年5月5日の震度6強を経験し、先日6月3日の5強も耐え忍んだことだろう。そう考えると、妙な同情心というものもわいてきて、エサ場は土砂崩れになっていないか、電柱の上は揺れが大きく、今度また大きな揺れがあるとひな鳥が落下しないかなどと心配したりする。台湾など南方との「二地域居住」ではあるものの、すっかり能登のコウノトリ。能登の住人のように思いやってしまう。

⇒7日(金)午後・金沢の天気 はれ時々くもり

現場ではショベルカーが動いていたが、がれきなどを運ぶトラックは見当たらなかった。以下は憶測だが、鉄やコンクリートを現場で仕分けして積み上げ、輪島港の浚渫(しゅんせつ)作業が終わり次第、トラックで港に持って行き、運搬船で各地に運び処理をするのだろうか。発災から5ヵ月余り、焦土と化した朝市通りはまるで時間が止まっていたが、ようやく動きだした。

現場ではショベルカーが動いていたが、がれきなどを運ぶトラックは見当たらなかった。以下は憶測だが、鉄やコンクリートを現場で仕分けして積み上げ、輪島港の浚渫(しゅんせつ)作業が終わり次第、トラックで港に持って行き、運搬船で各地に運び処理をするのだろうか。発災から5ヵ月余り、焦土と化した朝市通りはまるで時間が止まっていたが、ようやく動きだした。 災害廃棄物として解体が可能になった。公費解体の申請は100棟以上あり、輪島市役所は申請のあった建物から順次、解体に取り組む。(※写真・上は輪島市朝市通り=6月4日撮影)

災害廃棄物として解体が可能になった。公費解体の申請は100棟以上あり、輪島市役所は申請のあった建物から順次、解体に取り組む。(※写真・上は輪島市朝市通り=6月4日撮影) ィア各社の報道によると、輪島市は6月補正予算案に重伝建保存対策事業費として3億4000万円を計上する。重伝建では従来の8割補助から9割に上げ、建物を修復する。補助限度額は主屋を1500万円、土蔵を900万円とする。(※写真・下は輪島市門前町黒島の倒壊した「旧角海家」=2月5日撮影)

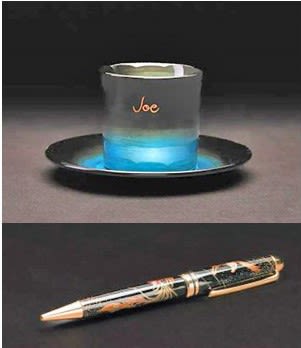

ィア各社の報道によると、輪島市は6月補正予算案に重伝建保存対策事業費として3億4000万円を計上する。重伝建では従来の8割補助から9割に上げ、建物を修復する。補助限度額は主屋を1500万円、土蔵を900万円とする。(※写真・下は輪島市門前町黒島の倒壊した「旧角海家」=2月5日撮影) 壊した。知り合いは若手で、輪島塗の復興を目指して奮闘している。

壊した。知り合いは若手で、輪島塗の復興を目指して奮闘している。 た。家族も眠そうな目で無言でリビングに集まって来たが、そのまま寝室に引き返した。

た。家族も眠そうな目で無言でリビングに集まって来たが、そのまま寝室に引き返した。 焦土化した一帯を更地にしてもすぐに復興へと向かうわけはない。ただ、被災地の風景が少し変わることで、地域が復旧に向けて一歩踏み出すきっかけになるかもしれない。朝市通りで焼けた建物の一つに「永井豪記念館」=写真=がある。あの「マジンガーZ」や「キューティーハニー」などのアニメで知られる漫画家・永井豪氏の記念館だ。出身地が輪島市であることから2009年に同市役所が設営した。

焦土化した一帯を更地にしてもすぐに復興へと向かうわけはない。ただ、被災地の風景が少し変わることで、地域が復旧に向けて一歩踏み出すきっかけになるかもしれない。朝市通りで焼けた建物の一つに「永井豪記念館」=写真=がある。あの「マジンガーZ」や「キューティーハニー」などのアニメで知られる漫画家・永井豪氏の記念館だ。出身地が輪島市であることから2009年に同市役所が設営した。 能登里海教育研究所はそうしたカリキュラムをつくった町教委と連携して支援しようと、金沢大学の教員や研究員、地域の有識者が構成メンバーとなり、日本財団からファンドを得て設立された。研究所の海洋教育は地元小木だけでなく、県内外の中学、高校、そして大学へと展開している。

能登里海教育研究所はそうしたカリキュラムをつくった町教委と連携して支援しようと、金沢大学の教員や研究員、地域の有識者が構成メンバーとなり、日本財団からファンドを得て設立された。研究所の海洋教育は地元小木だけでなく、県内外の中学、高校、そして大学へと展開している。 きる。しかし、災害に対する一般の人々の思いは一時的な道徳的感情でもあり、心や記憶の風化は確実にやってくる。研究所の存在価値はそのギャップを埋める作業ではないだろうか。

きる。しかし、災害に対する一般の人々の思いは一時的な道徳的感情でもあり、心や記憶の風化は確実にやってくる。研究所の存在価値はそのギャップを埋める作業ではないだろうか。