☆能登の震災関連死は52人に 背景に肉体的に精神的に負担

能登半島地震による死者は282人となり、2016年4月の熊本地震を上回る見通しと地元メディア各社が報じている。報道によると、きのう(18日)災害関連死かどうかを判定する医師と弁護士が委員となった審査会が開かれ、輪島市と七尾市から申請があった26人について審査した。この結果、22人について関連死と認め、残り4人は継続審査となった。22人は両市の首長がそれぞれ最終的に認定することになる。これで、能登地震による直接死は230人、5月14日に認定された30人と合せて関連死は52人となった。

自然災害に伴う人的被害としては、平成に入ってからの1989年以降で2011年の東日本大震災1万9643人(うち関連死3784人)、1995年の阪神大震災6402人(うち関連死919人) で、能登半島地震282人は3番目の規模となる。以下、熊本地震は276人(うち関連死221人)と続く。

で、能登半島地震282人は3番目の規模となる。以下、熊本地震は276人(うち関連死221人)と続く。

地元メディアによると、関連死と認定された人の性別や年齢、年代、亡くなった経緯などは、遺族が同意すれば各市町が発表する。しかし、5月14日に認定された30人の氏名は遺族の同意が得られなかったため公表していない。以下は憶測だが、氏名公表について遺族の同意が得られなかった理由は、亡くなった本人に相当な苦痛、それを見ている遺族にも苦痛があったからではないだろうか。

以下憶測だ。関連死の場合は相当な肉体的、精神的な負担をともなった場合が多い。熊本地震の場合、関連死の原因として▽地震のショック、余震への恐怖による肉体的・精神的な負担▽避難所生活での肉体的・精神的な負担、が死亡の原因の69%を占めている(内閣府公式サイト「防災のページ」関連死について)。死亡した人の既往症は「呼吸器系の疾患」が63人(28.9%)、「循環器系の疾患」が60人(27.5%)と多く、「自殺」も19人(8.7%)となっている。(※データは、熊本県「震災関連死の概況について」=2021年3月時点)

関連死の背景には、被災で住家だけでなく職を失い、さらに避難所や仮設住宅はさまざまなストレスや苦痛が肉体的に精神的に蓄積されていたのだろう。関連死の名前を公表してほしくないという遺族の気持ちの一端が伝わって来る。18日時点で2471人が避難生活を続けている(石川県まとめ)。

(※写真は、輪島市朝市通りで行われている公費解体によるのがれきの撤去作業=6月6日撮影)

⇒19日(水)夜・金沢の天気 はれ

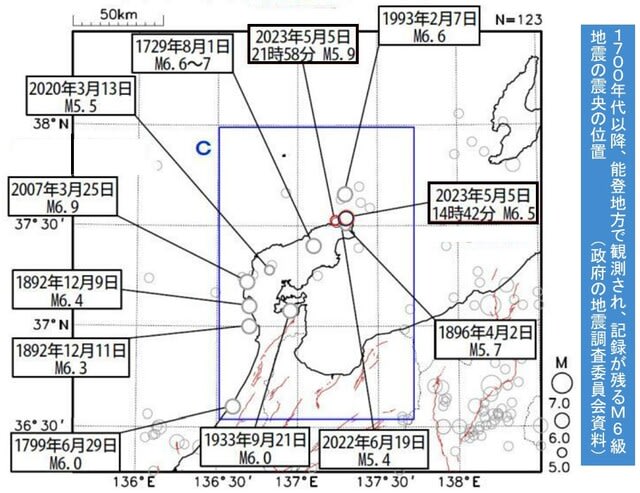

震(マグニチュード6級以上)が起きているのだ(※図は、政府の地震調査委員会資料より)。

震(マグニチュード6級以上)が起きているのだ(※図は、政府の地震調査委員会資料より)。 そして今、県民、とくに金沢市民が気にかけているのは市内中心部を走る「森本・富樫断層」だ。国の地震調査研究推進本部は毎年、社会的に影響が大きい「主要活断層」を公表していて、そのうち切迫度が最も高い「Sランク」は全国で31あり、その一つが森本・富樫断層なのだ。断層は全長26㌔におよび、今後30年以内の地震発生確率が2%から8%とされる。

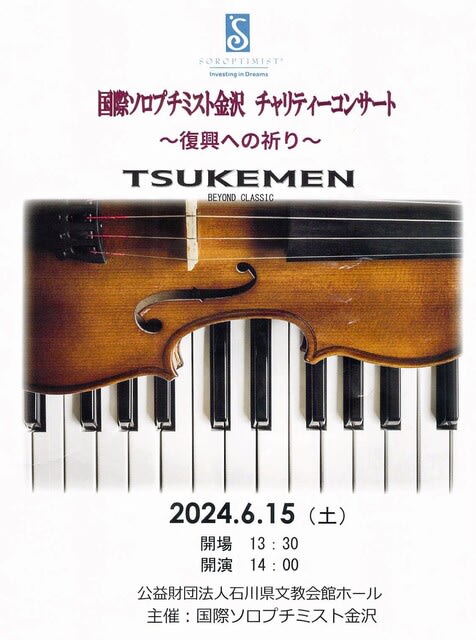

そして今、県民、とくに金沢市民が気にかけているのは市内中心部を走る「森本・富樫断層」だ。国の地震調査研究推進本部は毎年、社会的に影響が大きい「主要活断層」を公表していて、そのうち切迫度が最も高い「Sランク」は全国で31あり、その一つが森本・富樫断層なのだ。断層は全長26㌔におよび、今後30年以内の地震発生確率が2%から8%とされる。 動実績を積んでいる。2022年には、緊急な災害時に支援を必要とする地域の人たちへのタイムリーな援助を行うための独自の基金を設立していて、今回のコンサートはその一環。

動実績を積んでいる。2022年には、緊急な災害時に支援を必要とする地域の人たちへのタイムリーな援助を行うための独自の基金を設立していて、今回のコンサートはその一環。 2曲目に演奏した『Take five for Elise』は、ベートーベンの『エリーゼのために』とジャズの名曲『Take five』をミックスさせたもの。3曲目の『トルコ天国地獄行進曲』はモーツアルトの『トルコ行進曲』とオッフェンバックの『天国と地獄』を短縮してミックスさせたもの。そしてオリジナル曲の『蝉時雨』では日本の夏の情景を映し出すために、なんとバイオリンでセミや鳥の鳴き声を弾き出す。1曲1曲が予測不能な楽曲として流れていくのだ。(※写真は、TSUKEMENの15日付インスタグラムより)

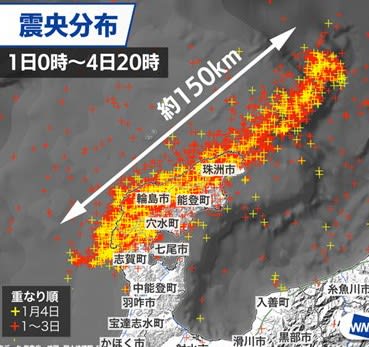

2曲目に演奏した『Take five for Elise』は、ベートーベンの『エリーゼのために』とジャズの名曲『Take five』をミックスさせたもの。3曲目の『トルコ天国地獄行進曲』はモーツアルトの『トルコ行進曲』とオッフェンバックの『天国と地獄』を短縮してミックスさせたもの。そしてオリジナル曲の『蝉時雨』では日本の夏の情景を映し出すために、なんとバイオリンでセミや鳥の鳴き声を弾き出す。1曲1曲が予測不能な楽曲として流れていくのだ。(※写真は、TSUKEMENの15日付インスタグラムより) 話は変わる。今回の地震の特徴はなんだろう。メディア各社のインタビューで専門家や研究者は、半島の北東から南西にのびる150㌔の活断層がずれ動いたことを特徴の一つとして挙げている。1995年1月17日の阪神・淡路大震災を引き起こした活断層は50㌔ほどとこれまで言われているので、長さはその3倍にもなる。(※図はウエザーニュース公式ホームページより)

話は変わる。今回の地震の特徴はなんだろう。メディア各社のインタビューで専門家や研究者は、半島の北東から南西にのびる150㌔の活断層がずれ動いたことを特徴の一つとして挙げている。1995年1月17日の阪神・淡路大震災を引き起こした活断層は50㌔ほどとこれまで言われているので、長さはその3倍にもなる。(※図はウエザーニュース公式ホームページより) 石川県のまとめによると、被災地の体育館や公民館に身を寄せている1次避難者は1317人(6月11日時点)。長期化する避難生活に加え、この暑さが体にこたえるのではないだろうか。先日(今月6日)輪島市の被災地で倒壊した家屋で作業をしている中年夫妻らしき男女に、「たいへんですね」と声がけすると、「服を取り出しに来たんや」と男性から返事があった。それ以上は尋ねなかったが、2人はビニール袋に衣類を詰めていた。避難所あるいは仮設住宅に入ったときは冬服だったが、この暑さで半袖などの衣類を取り出しに来たようだった。それにしても、日照りの被災地で作業をしている人たちを見かけると、他人事ながら熱中症は大丈夫かとつい心配になる。(※写真は、輪島市の仮設住宅=6月4日撮影)

石川県のまとめによると、被災地の体育館や公民館に身を寄せている1次避難者は1317人(6月11日時点)。長期化する避難生活に加え、この暑さが体にこたえるのではないだろうか。先日(今月6日)輪島市の被災地で倒壊した家屋で作業をしている中年夫妻らしき男女に、「たいへんですね」と声がけすると、「服を取り出しに来たんや」と男性から返事があった。それ以上は尋ねなかったが、2人はビニール袋に衣類を詰めていた。避難所あるいは仮設住宅に入ったときは冬服だったが、この暑さで半袖などの衣類を取り出しに来たようだった。それにしても、日照りの被災地で作業をしている人たちを見かけると、他人事ながら熱中症は大丈夫かとつい心配になる。(※写真は、輪島市の仮設住宅=6月4日撮影) きょうも2隻が家族や関係者に見送られながら出港した。船は大漁旗を海になびかせ、また見送る側は操業の安全と大漁を願うカラーテープを船に投げ、海に彩りを添えている。(※写真は、小木を拠点に里海の教育と研究に取り組んでいる一般社団法人「能登里海教育研究所」の浦田慎氏提供)

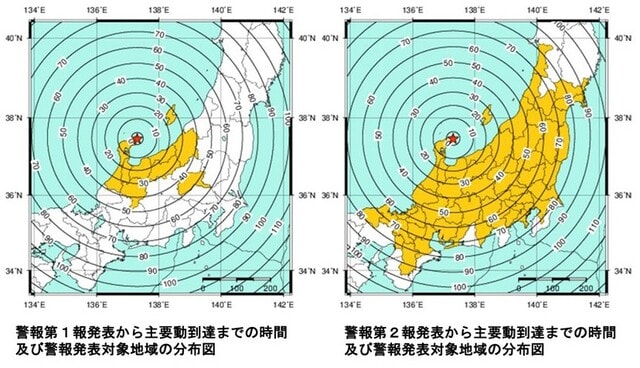

きょうも2隻が家族や関係者に見送られながら出港した。船は大漁旗を海になびかせ、また見送る側は操業の安全と大漁を願うカラーテープを船に投げ、海に彩りを添えている。(※写真は、小木を拠点に里海の教育と研究に取り組んでいる一般社団法人「能登里海教育研究所」の浦田慎氏提供) 地域は限定的だった。そして、緊急地震速報が出されていた東北から関東、近畿地方では震度1から2程度の揺れが多かった。(※図は、左が6月3日朝に出された緊急地震速報の第1報エリア、右が第2報エリア=6月10日付・気象庁公式サイト「地震活動及び火山活動について」資料より)

地域は限定的だった。そして、緊急地震速報が出されていた東北から関東、近畿地方では震度1から2程度の揺れが多かった。(※図は、左が6月3日朝に出された緊急地震速報の第1報エリア、右が第2報エリア=6月10日付・気象庁公式サイト「地震活動及び火山活動について」資料より) このブログで輪島市の輪島漁港や鹿磯(かいそ)漁港での海底の隆起を取り上げた。同じ能登半島の海でも石崎漁港などでは地盤沈下が起きている。延長800㍍余りの岸壁のうち、県漁協七尾支所近くの一部のコンクリートが崩れていて、海面より沈下している。周辺に土のうは積んであるが、それでも海水が道路に流れ込んでいる。排水ポンプも作動しているが、追いつていない。岸壁から30

このブログで輪島市の輪島漁港や鹿磯(かいそ)漁港での海底の隆起を取り上げた。同じ能登半島の海でも石崎漁港などでは地盤沈下が起きている。延長800㍍余りの岸壁のうち、県漁協七尾支所近くの一部のコンクリートが崩れていて、海面より沈下している。周辺に土のうは積んであるが、それでも海水が道路に流れ込んでいる。排水ポンプも作動しているが、追いつていない。岸壁から30 ㍍ほど離れた道路も冠水している。近くには川も流れている。冒頭で述べたように大潮と暴風雨などのリスクが重なれば、住宅地にまで被害が及ぶのではないだろうか。

㍍ほど離れた道路も冠水している。近くには川も流れている。冒頭で述べたように大潮と暴風雨などのリスクが重なれば、住宅地にまで被害が及ぶのではないだろうか。 たからだ。当面はイカリを使って海底のガレキなどを回収することになるようだ。

たからだ。当面はイカリを使って海底のガレキなどを回収することになるようだ。 た自宅に行き、庭に咲いていた花々なのだろう。いつもなら、自宅の玄関で生けて飾っていたかもしれない。その花々を眺めていとおしく思ったのだろう。さりげなく仮設住宅の軒下で生けた。

た自宅に行き、庭に咲いていた花々なのだろう。いつもなら、自宅の玄関で生けて飾っていたかもしれない。その花々を眺めていとおしく思ったのだろう。さりげなく仮設住宅の軒下で生けた。 の一般質問で馳知事が述べた。石垣の復旧には少なくとも15年以上はかかる見通しという(6月8日付・メデイア各社)。

の一般質問で馳知事が述べた。石垣の復旧には少なくとも15年以上はかかる見通しという(6月8日付・メデイア各社)。 おおむねであっても全区間で対面通行が可能になれば、がれき撤去などの復旧工事車両の移動時間も削減されて、復旧・復興が進むだろう。実際にのと里山海道を走行すると、進捗状況は道半ばではないかと思いをめぐらせてしまう。

おおむねであっても全区間で対面通行が可能になれば、がれき撤去などの復旧工事車両の移動時間も削減されて、復旧・復興が進むだろう。実際にのと里山海道を走行すると、進捗状況は道半ばではないかと思いをめぐらせてしまう。 るが、復旧工事では何ヵ所かを鉄橋にする作業が進められている=写真・上、6月6日撮影=。一方でまったく手つかずの状態の現場も散見する。道路のアスファルトに大きなひび割れが入り陥没している。崩落した道路を走行した乗用車が転落した現場はいまもそのままの状態だ=写真・中、同=。転落した車の現場は、のと里山海道の「被災のシンボル」のようにも見える。

るが、復旧工事では何ヵ所かを鉄橋にする作業が進められている=写真・上、6月6日撮影=。一方でまったく手つかずの状態の現場も散見する。道路のアスファルトに大きなひび割れが入り陥没している。崩落した道路を走行した乗用車が転落した現場はいまもそのままの状態だ=写真・中、同=。転落した車の現場は、のと里山海道の「被災のシンボル」のようにも見える。 道路を走ると、2015年にNHKで放送された、能登半島が舞台の連続テレビ小説「まれ」の主題歌「

道路を走ると、2015年にNHKで放送された、能登半島が舞台の連続テレビ小説「まれ」の主題歌「