★「のと鉄道」全線で運行再開、「さくら駅」間もなく見頃

金沢でソメイヨシノが見頃になっている。桜の開花の発表が今月1日で、初の日曜日とあって兼六園周辺はとても混みあっていた。家族連れやカップル、そして着物姿のインバウンド観光客もいて、花見を満喫する人々の様子も多彩で面白い。自身の桜のカメラアングルは金沢城を入れたもの。 桜の満開の様子がまるで雲のようで、その上に城があり、アニメ映画『天空の城ラピュタ』のようなイメージを思い浮かべて撮影した=写真・上=。

桜の満開の様子がまるで雲のようで、その上に城があり、アニメ映画『天空の城ラピュタ』のようなイメージを思い浮かべて撮影した=写真・上=。

能登にも桜の名所がある。七尾市の小丸山城址公園。加賀藩の藩祖・前田利家が築いた小丸山城跡がある公園で、七尾城下を見守るようにして「利家とまつ」像が建つことで知られる。260本の桜があり、ソメイヨシノや八重桜、しだれ桜がまもなく見頃を迎える。高台からぼんぼりの灯りで街並を眺める夜桜がなんとも風情がある。しかし、元日の震災で小丸山城址の石垣が崩れるなどの被害が出ていて、いまも公園内には立ち入り禁止となっている。残念ながら、花見はできない。

では能登の「桜駅」はどうか。七尾市から北上したところにある第三セクター「のと鉄道」の能登鹿島駅のプラットホームは100本のソメイヨシノが並び、線路上が桜のトンネルとなっていることから、「能登さくら駅」とも呼ばれている=写真・下、のと鉄道公式サイト=。満開の時季になると、夜桜のライトアップもある。そして、海岸線にも近いことから、海からの風で桜吹雪が舞い、映画のシーンのようなドラマチックな風情を醸し出す。能登半島地震で運行停止となっていたが、きのう6日に全線で運行が再開された。桜の見ごろは今月中旬ごろ。

では能登の「桜駅」はどうか。七尾市から北上したところにある第三セクター「のと鉄道」の能登鹿島駅のプラットホームは100本のソメイヨシノが並び、線路上が桜のトンネルとなっていることから、「能登さくら駅」とも呼ばれている=写真・下、のと鉄道公式サイト=。満開の時季になると、夜桜のライトアップもある。そして、海岸線にも近いことから、海からの風で桜吹雪が舞い、映画のシーンのようなドラマチックな風情を醸し出す。能登半島地震で運行停止となっていたが、きのう6日に全線で運行が再開された。桜の見ごろは今月中旬ごろ。

復旧作業中の沿線の様子を何度か見たが、鉄道トンネルが土砂でふさがれたり、線路がガタガタにゆがんだりと相当な被害だった。のと鉄道は、それを3ゕ月で全面復旧させた。能登の復旧・復興のシンボルになってほしい。

⇒7日(日)夜・金沢の天気 くもり

石川県がまとめた避難所の開設状況(今月5日現在)によると、市町が設置した1次避難所には146ヵ所・3597人が身を寄せている。県が開設した1.5次避難所(スポーツセンター)には80人、県が手配した2次避難所(金沢市などのホテルや旅館など)は167ヵ所・2671人となっている。2月1日現在の状況は、1次避難所は285ヵ所・8232人、1.5次避難所は3ヵ所・288人、2次避難所は217ヵ所・4944人だったので、2ヵ月でそれぞれ半数に減っている。

石川県がまとめた避難所の開設状況(今月5日現在)によると、市町が設置した1次避難所には146ヵ所・3597人が身を寄せている。県が開設した1.5次避難所(スポーツセンター)には80人、県が手配した2次避難所(金沢市などのホテルや旅館など)は167ヵ所・2671人となっている。2月1日現在の状況は、1次避難所は285ヵ所・8232人、1.5次避難所は3ヵ所・288人、2次避難所は217ヵ所・4944人だったので、2ヵ月でそれぞれ半数に減っている。 元日の能登半島地震が起きて1週間ほど経って、台湾の台北市に赴任している知人からメールで写真が送られてきた。台北市内のコンビニでは能登地震の義援金を受け付けていて=写真・上=、街頭でも募金活動が行われているという内容だった。「台湾の人たちの能登の被災地への思いやりは半端じゃないよ」とコメントがあった。

元日の能登半島地震が起きて1週間ほど経って、台湾の台北市に赴任している知人からメールで写真が送られてきた。台北市内のコンビニでは能登地震の義援金を受け付けていて=写真・上=、街頭でも募金活動が行われているという内容だった。「台湾の人たちの能登の被災地への思いやりは半端じゃないよ」とコメントがあった。 信Web版)。台湾政府は 地震発生直後に6千万円を被災地への義援金として日本政府に寄付していて、政府と民間を合わせると27億円にも届く志(こころざし)が寄せられたことになる。

信Web版)。台湾政府は 地震発生直後に6千万円を被災地への義援金として日本政府に寄付していて、政府と民間を合わせると27億円にも届く志(こころざし)が寄せられたことになる。 国島で30㌢、宮古島で30㌢、石垣島で20㌢だった。午前10時40分、いずれも津波注意報に切り替えた=図=。

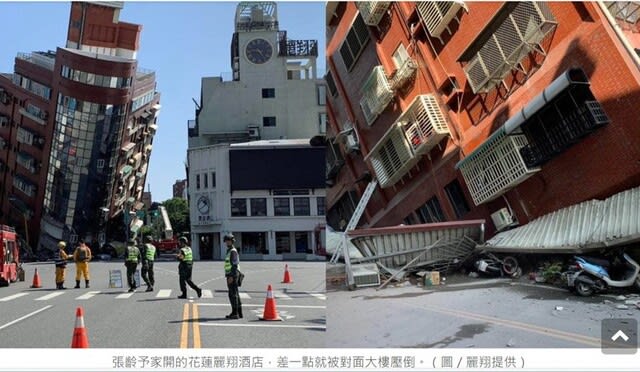

国島で30㌢、宮古島で30㌢、石垣島で20㌢だった。午前10時40分、いずれも津波注意報に切り替えた=図=。 台湾のテレビ局TVBSは台湾東部の花蓮県でビルが横倒しになり、車などが下敷きになっている様子を伝えていまを伝えている=写真、TVBSのSNSより引用=。また、山の土砂が崩れ土煙が上がっている様子や建物の壁が崩れて道路に散乱している様子などを繰り返し伝えている。

台湾のテレビ局TVBSは台湾東部の花蓮県でビルが横倒しになり、車などが下敷きになっている様子を伝えていまを伝えている=写真、TVBSのSNSより引用=。また、山の土砂が崩れ土煙が上がっている様子や建物の壁が崩れて道路に散乱している様子などを繰り返し伝えている。 1004枚のうち60枚とは極端に少ないとの印象を受けるかもしれないが、これには棚田独特の事情がある。棚田の上段から下段に向ってすべての田んぼに水が流れるように水路設計が施されている。しかし、たとえば中段の田んぼにひび割れが入ると水が中段から下段に水は流れなくなる。千枚田の現地を見渡すと、上段の広めの田んぼ、ならびに展望台サイドの田んぼは無事であるものの、とくに中段ではひび割れが激しい。すると、60枚しか耕せないというのも分かるような気がする。報道によると、ことしは耕作よりむしろ割れた田んぼの修復が愛耕会の主な作業になるようだ。

1004枚のうち60枚とは極端に少ないとの印象を受けるかもしれないが、これには棚田独特の事情がある。棚田の上段から下段に向ってすべての田んぼに水が流れるように水路設計が施されている。しかし、たとえば中段の田んぼにひび割れが入ると水が中段から下段に水は流れなくなる。千枚田の現地を見渡すと、上段の広めの田んぼ、ならびに展望台サイドの田んぼは無事であるものの、とくに中段ではひび割れが激しい。すると、60枚しか耕せないというのも分かるような気がする。報道によると、ことしは耕作よりむしろ割れた田んぼの修復が愛耕会の主な作業になるようだ。 奥能登(輪島市、珠洲市、穴水町、能登町)の人たちと話をすると必ず出て来る言葉がある。「わやくそ」。能登の方言で、「めちゃくちゃ」という意味だ。震災によって、住宅だけでなく、家財道具、水田など何から何まで壊れてしまったという。例年だと4月に田起こし、5月上旬に田植えを行う。田んぼの水は山の中腹のため池から引水しているが、がけ崩れで水路がふさがれた状態になっている。復旧のめども立っていない。

奥能登(輪島市、珠洲市、穴水町、能登町)の人たちと話をすると必ず出て来る言葉がある。「わやくそ」。能登の方言で、「めちゃくちゃ」という意味だ。震災によって、住宅だけでなく、家財道具、水田など何から何まで壊れてしまったという。例年だと4月に田起こし、5月上旬に田植えを行う。田んぼの水は山の中腹のため池から引水しているが、がけ崩れで水路がふさがれた状態になっている。復旧のめども立っていない。  避難所生活も続く。被災者が住む市町の避難所で暮らす人々は4528人(うち奥能登3367人)に、県が避難所として借り上げた金沢などの旅館・ホテル・スポーツセンターに避難している被災者は3580人に上る(3月29日現在)。このほかにも、県内外の親戚宅や車中泊、自宅などで暮らす被災者は1万3047人に上る(3月25日現在)。県では応急仮設住宅4956戸(うち奥能登4209戸)の建設に着手しているが、3月26日現在で完成したのは894戸(同677戸)となっている。

避難所生活も続く。被災者が住む市町の避難所で暮らす人々は4528人(うち奥能登3367人)に、県が避難所として借り上げた金沢などの旅館・ホテル・スポーツセンターに避難している被災者は3580人に上る(3月29日現在)。このほかにも、県内外の親戚宅や車中泊、自宅などで暮らす被災者は1万3047人に上る(3月25日現在)。県では応急仮設住宅4956戸(うち奥能登4209戸)の建設に着手しているが、3月26日現在で完成したのは894戸(同677戸)となっている。