★能登半島地震 地域再生は可能か~7 節目の3ヵ月

元日の地震から間もなく3ヵ月となる。政府は新年度予算で予備費を1兆円規模に倍増し、能登半島地震の被災地のニーズをくみ取り、復興の取り組みを全速力で実行していくと強調している(今月28日・岸田総理の会見)。

石川県も今月11日に2023年度の補正予算案と新年度の当初予算案を成立させ、震災の復旧・復興経費として7830億円を盛り込んだ。道路や河川などの公共土木工事に4142億円、仮設住宅の整備など「災害救助法に基づく応急救助」に2492億円、農地や漁港などの復旧に432億円を充てる。

先日(今月24日)能登空港に行くと、滑走路から離れた多目的用地にカプセル型やコンテナ型の仮設住宅がずらりと並んでいた。目立つのは2階建ての茶色いコンテナハウス=写真=。まだ建設中だったが、作業をしている人に尋ねると、復興支援者向けの仮設宿泊所ということだった。多目的用地の宿泊所を数えると、カプセル型が29室、コンテナ型は1人部屋11室と4人部屋1室の計41室ある。6月末までに250室が新たに造られるそうだ。また、空港に隣接する日本航空学園の学生寮225室も仮設宿泊所として活用されている。震災以降、校舎が損壊したことや道路状況が悪化したため、生徒はオンラインで授業を行っている。

先日(今月24日)能登空港に行くと、滑走路から離れた多目的用地にカプセル型やコンテナ型の仮設住宅がずらりと並んでいた。目立つのは2階建ての茶色いコンテナハウス=写真=。まだ建設中だったが、作業をしている人に尋ねると、復興支援者向けの仮設宿泊所ということだった。多目的用地の宿泊所を数えると、カプセル型が29室、コンテナ型は1人部屋11室と4人部屋1室の計41室ある。6月末までに250室が新たに造られるそうだ。また、空港に隣接する日本航空学園の学生寮225室も仮設宿泊所として活用されている。震災以降、校舎が損壊したことや道路状況が悪化したため、生徒はオンラインで授業を行っている。

空港の仮設宿泊所は石川県が経費を出して設置。きょう31日から全国から支援に来ている自治体職員向けに提供が始まる。被災地には全国知事会が要請した応援職員128人、石川県庁県職員268人、総務省の応急対策派遣制度で集まった支援職員850人が入っている(石川県まとめ、今月26日現在)。このほか、上下水道や道路などインフラ復旧に当たる事業者は4000人に上る。

じつは能登の復旧・復興に立ちはだかっていたのが、全国から支援に来ている自治体職員や民間の支援ボランティアの宿泊場所だ。輪島市や珠洲市の旅館やホテル、公共宿泊施設などは損壊し、両市ではほぼ全域で断水状態が続いている。このため、支援に来た自治体職員は金沢などで宿泊し、奥能登と往復5時間余りかけて毎日移動していた。あるいは、上下水道も使えない状態で車中泊を余儀なくされていた。このため、宿泊拠点の確保が課題となっていたが、3ヵ月にしてようやく整った。

奥能登の各自治体は民間の支援ボランティアを1月27日から浮け入れを開始し、これまで延べ1万2500人余りが活動しているが、同様に車中泊などが多かった。その宿泊地となったのが、2月26日に穴水町の中学校体育館に開設された「奥能登ベースキャンプ」(収容人数100人)、そして七尾市の公園に設置された「テント村」(同140人)だった。

地震から3ヵ月の節目であり、冒頭で述べたように地域再生に向けてこれから大きく動き出すだろう。一方で、人々の記憶から能登半島地震が徐々に薄らぐ。時の風化が始まる。

⇒31日(日)午後・金沢の天気 くもり

中に入って確認する2次調査を申請できる。ただ、2次調査は建物内を詳しく調べるため、より時間がかかるとされる。(※倒壊した輪島市の家屋=2月5日撮影)

中に入って確認する2次調査を申請できる。ただ、2次調査は建物内を詳しく調べるため、より時間がかかるとされる。(※倒壊した輪島市の家屋=2月5日撮影) 家の場合、下流に「土砂ダム」が出来て住宅が水没するのではないかと考えたりもする。山のふもとにある集落では、このようなリスクを背負った状態のところがいくつかある。大量の雨をもたらす梅雨の時季までに対策が必要ではないだろうか。

家の場合、下流に「土砂ダム」が出来て住宅が水没するのではないかと考えたりもする。山のふもとにある集落では、このようなリスクを背負った状態のところがいくつかある。大量の雨をもたらす梅雨の時季までに対策が必要ではないだろうか。 見どころだ=写真・下、日本遺産公式ホームページより=。また、神輿を川に投げ込んだり、火の中に放り込むなど、担ぎ手が思う存分に暴れる。祭りは暴れることで神が喜ぶという伝説がある。

見どころだ=写真・下、日本遺産公式ホームページより=。また、神輿を川に投げ込んだり、火の中に放り込むなど、担ぎ手が思う存分に暴れる。祭りは暴れることで神が喜ぶという伝説がある。 能登に本社を置く企業は4075社。売上高で見ると、製造業が3分の1を占め、医療や宿泊業などのサービス業、建設業と続く。地震で工場設備や宿泊施設に被害が出ている。地場産業である繊維や輪島塗などの工芸は2割の企業が生産再開のめどが立っていない(28日付・日経新聞)。ファンドは政府系の中小企業基盤整備機構や地域経済活性化支援機構のほか、石川県、地域金融機関の北國銀行、北陸銀行、のと共栄、興能信用金庫、県信用保証協会、商工中金が出資する。中小企業庁は来月4月1日に七尾商工会議所に職員を派遣し、「能登産業復興相談センター」を開設して、ファンドの活用を助言する(同・北國新聞)。このほかにも、出資する金融機関は相談窓口を設ける。

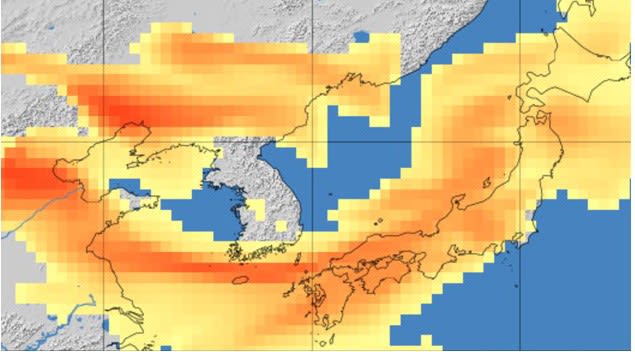

能登に本社を置く企業は4075社。売上高で見ると、製造業が3分の1を占め、医療や宿泊業などのサービス業、建設業と続く。地震で工場設備や宿泊施設に被害が出ている。地場産業である繊維や輪島塗などの工芸は2割の企業が生産再開のめどが立っていない(28日付・日経新聞)。ファンドは政府系の中小企業基盤整備機構や地域経済活性化支援機構のほか、石川県、地域金融機関の北國銀行、北陸銀行、のと共栄、興能信用金庫、県信用保証協会、商工中金が出資する。中小企業庁は来月4月1日に七尾商工会議所に職員を派遣し、「能登産業復興相談センター」を開設して、ファンドの活用を助言する(同・北國新聞)。このほかにも、出資する金融機関は相談窓口を設ける。 着した微生物や大気汚染物質がアレルギーの原因となり、鼻炎など引き起こすとされる。また、黄砂の粒子が鼻や口から体の奥の方まで入り、気管支喘息を起こす人もいる。

着した微生物や大気汚染物質がアレルギーの原因となり、鼻炎など引き起こすとされる。また、黄砂の粒子が鼻や口から体の奥の方まで入り、気管支喘息を起こす人もいる。 回答を得た社のうち、すでに事業を再開しているのは融資先(401社)のうちの3割強、事業を再開する意向なのは1割弱に当たり、1割弱は再会するかどうかまだ分からないという状態だった。調査途中の段階だが、信金の理事長は再開済みや再開の意向を持つ融資先の割合について、「思っていたよりも多い」との印象を語った。しかし、未回答の各社が半数以上あり、回答した社より事業再開が厳しい状況にあると予想され、「安堵はできない」とも話した(26日付・北陸中日新聞記事)。

回答を得た社のうち、すでに事業を再開しているのは融資先(401社)のうちの3割強、事業を再開する意向なのは1割弱に当たり、1割弱は再会するかどうかまだ分からないという状態だった。調査途中の段階だが、信金の理事長は再開済みや再開の意向を持つ融資先の割合について、「思っていたよりも多い」との印象を語った。しかし、未回答の各社が半数以上あり、回答した社より事業再開が厳しい状況にあると予想され、「安堵はできない」とも話した(26日付・北陸中日新聞記事)。 その後、外国人たちはどこをめぐったのかは知る由もない。それ以降、ダークツーリズムという言葉が妙に頭に残っている。日本では余り使われていない言葉だが、欧米では被災跡地や戦争跡地などを訪ね、死者を悼むとともに、悲しみを共有する観光とされている。能登半島地震は世界のメディアでも大きく報道さ

その後、外国人たちはどこをめぐったのかは知る由もない。それ以降、ダークツーリズムという言葉が妙に頭に残っている。日本では余り使われていない言葉だが、欧米では被災跡地や戦争跡地などを訪ね、死者を悼むとともに、悲しみを共有する観光とされている。能登半島地震は世界のメディアでも大きく報道さ れている。インバウンド観光客がダークツーリズムに能登を訪れても不思議ではない。ただ、日本では「被災地への物見遊山はやめとけ」としかられそうだが。(※写真・上は、イギリスBBCの特派員が震災の様子を輪島市の現場から中継で伝える=1月4日付・BBCニュース)

れている。インバウンド観光客がダークツーリズムに能登を訪れても不思議ではない。ただ、日本では「被災地への物見遊山はやめとけ」としかられそうだが。(※写真・上は、イギリスBBCの特派員が震災の様子を輪島市の現場から中継で伝える=1月4日付・BBCニュース) 今月23日に金沢市金石港で開催された「出張輪島朝市」はとても盛況だった。「活気に満ちた呼び声、オレンジ色のテント、復興に向けて輪島朝市が再スタートを切りました」とテレビ局のリポーターが中継で伝えていた。午前中の4時間の営業で、メディア各社によると1万3千人の来場があった。30ほどの店に、雨の中で順番待ちの客が長蛇の列をなした。店には岩のりやアジやホッケの干物といった、朝市らしい品が並んでいた=写真・上=。

今月23日に金沢市金石港で開催された「出張輪島朝市」はとても盛況だった。「活気に満ちた呼び声、オレンジ色のテント、復興に向けて輪島朝市が再スタートを切りました」とテレビ局のリポーターが中継で伝えていた。午前中の4時間の営業で、メディア各社によると1万3千人の来場があった。30ほどの店に、雨の中で順番待ちの客が長蛇の列をなした。店には岩のりやアジやホッケの干物といった、朝市らしい品が並んでいた=写真・上=。 な話ではないだろうか。出張朝市は、金沢市に避難した輪島市朝市組合の有志が中心になって企画し、次回はゴールデンウイーク期間中(4月27日-5月6日)に開催されるようだ。話題性だけでなく、店の数を増やし、商品数を増やして「買うてくだ―」のにぎやかな輪島朝市を再現してほしいものだ。

な話ではないだろうか。出張朝市は、金沢市に避難した輪島市朝市組合の有志が中心になって企画し、次回はゴールデンウイーク期間中(4月27日-5月6日)に開催されるようだ。話題性だけでなく、店の数を増やし、商品数を増やして「買うてくだ―」のにぎやかな輪島朝市を再現してほしいものだ。 よる「出張朝市」がきょう金沢市金石1丁目にある金沢市漁協の荷さばき場で開かれた。震災から83日目の「初売り」でもある。現地に行ってみた。

よる「出張朝市」がきょう金沢市金石1丁目にある金沢市漁協の荷さばき場で開かれた。震災から83日目の「初売り」でもある。現地に行ってみた。 天皇陛下が奥能登を訪れるのは2018年8月以来ではないだろうか。皇太子だった当時、珠洲市で開催されたボーイスカウト日本連盟主催の国際キャンプ大会「日本スカウトジャンボリー」に出席された。その時のあいさつのお言葉で、「能登の地は、長い時間を掛けて自然と調和した人の営みが造り上げた里山里海を有しています」と述べられた。その能登の里山里海が元日の震災に見舞われた。

天皇陛下が奥能登を訪れるのは2018年8月以来ではないだろうか。皇太子だった当時、珠洲市で開催されたボーイスカウト日本連盟主催の国際キャンプ大会「日本スカウトジャンボリー」に出席された。その時のあいさつのお言葉で、「能登の地は、長い時間を掛けて自然と調和した人の営みが造り上げた里山里海を有しています」と述べられた。その能登の里山里海が元日の震災に見舞われた。 「輪島の朝市」に到着。4万9千平方㍍が焼失し、多くの犠牲者が出た焼け跡に向かって黙礼をされた。天皇陛下にとって朝市は、学習院高等科1年生の頃に訪問されたことのある思い出の場所でもあり、現地でどのようなお気持ちだったのか。このあと、坂口市長の案内で避難所に移動された両陛下は被災者の人たちを見舞われた。

「輪島の朝市」に到着。4万9千平方㍍が焼失し、多くの犠牲者が出た焼け跡に向かって黙礼をされた。天皇陛下にとって朝市は、学習院高等科1年生の頃に訪問されたことのある思い出の場所でもあり、現地でどのようなお気持ちだったのか。このあと、坂口市長の案内で避難所に移動された両陛下は被災者の人たちを見舞われた。 では、なぜ倒壊した民家などが手つかずの状態になっているのか。考えうるのは、能登には空き家が多くあることだ。今回の地震では石川県全体で全半壊・一部損壊が7万3500棟に及んでいて(3月15日現在)、このうち全半壊の2万3700棟については自治体が費用を負担して解体ならびに撤去する。政府が能登半島地震を特定非常災害に指定したことから、いわゆる「公費解体」が可能となった。県ではこの作業を来年秋の2025年10月までに終える計画だ。ただ、問題がある。公費解体は所有者の申請、あるいは同意に基づいて行われるが、空き家の場合は所有者と連絡がつかない、あるいは所有者が誰なのか不明というケースが多いのだ。

では、なぜ倒壊した民家などが手つかずの状態になっているのか。考えうるのは、能登には空き家が多くあることだ。今回の地震では石川県全体で全半壊・一部損壊が7万3500棟に及んでいて(3月15日現在)、このうち全半壊の2万3700棟については自治体が費用を負担して解体ならびに撤去する。政府が能登半島地震を特定非常災害に指定したことから、いわゆる「公費解体」が可能となった。県ではこの作業を来年秋の2025年10月までに終える計画だ。ただ、問題がある。公費解体は所有者の申請、あるいは同意に基づいて行われるが、空き家の場合は所有者と連絡がつかない、あるいは所有者が誰なのか不明というケースが多いのだ。 23.5%、珠洲市は20.6%、能登町は24.3%となっている。ちなみに県内で空き家率がもっとも高いのは、原発が立地する志賀町の28.1%だ。

23.5%、珠洲市は20.6%、能登町は24.3%となっている。ちなみに県内で空き家率がもっとも高いのは、原発が立地する志賀町の28.1%だ。