☆能登半島地震 震源地の珠洲は津波と土砂崩れ複合被害

能登半島地震の震源地は半島の尖端部分の珠洲市。きょうその珠洲市に所用があり一日がかりで往復した。これまで金沢の自宅から市役所までは車で1時間30分ほどだが、今回は4時間かかった。幹線道路「のと里山海 道」を北上すると崩落の箇所などがあり、う回路を経由して走行することになる。そのう回路には警察のパトカ-や自衛隊のトラック、救急車、支援物資を運ぶ車が列をなしていてゆっくり運転が続く。(※NHK図=✖が震源とされる珠洲市大谷・馬緤地区)

道」を北上すると崩落の箇所などがあり、う回路を経由して走行することになる。そのう回路には警察のパトカ-や自衛隊のトラック、救急車、支援物資を運ぶ車が列をなしていてゆっくり運転が続く。(※NHK図=✖が震源とされる珠洲市大谷・馬緤地区)

珠洲市には去年秋の「奥能登国際芸術祭2023」に何度か訪れている。元旦の震度6強に見舞われ、街並みは変わり果てた。石川県危機管理監室がまとめた被害状況(30日午後 2時現在)によると、犠牲者は101人、重軽傷者249人、全壊2092棟、半壊1036棟だ。同市は約6000世帯なので、半数超えが全半壊となった。2022年6月19日に震度6弱、2023年5月5日に震度6強の揺れがあり一部地域に損壊があったものの、それでも芸術祭は実施できた。ところが今回はさらに幅広い場所で被害が出た。海岸沿いでは4㍍の津波による被害、そして山沿いでは土砂崩れとまさに複合被害だ。(※写真・上=地震と土砂崩れで崩壊した住宅)

2時現在)によると、犠牲者は101人、重軽傷者249人、全壊2092棟、半壊1036棟だ。同市は約6000世帯なので、半数超えが全半壊となった。2022年6月19日に震度6弱、2023年5月5日に震度6強の揺れがあり一部地域に損壊があったものの、それでも芸術祭は実施できた。ところが今回はさらに幅広い場所で被害が出た。海岸沿いでは4㍍の津波による被害、そして山沿いでは土砂崩れとまさに複合被害だ。(※写真・上=地震と土砂崩れで崩壊した住宅)

珠洲市の観光名所として知られる見附島も変わり果てていた。そのカタチから通称「軍艦島」と呼ばれていたが、2022年と2023年、そして今回と度重なる揺れで、勇壮な面影は変化した。(※写真・下=津波で海岸に打ち上げられた漁船、地震で崩れた見附島)

珠洲市の観光名所として知られる見附島も変わり果てていた。そのカタチから通称「軍艦島」と呼ばれていたが、2022年と2023年、そして今回と度重なる揺れで、勇壮な面影は変化した。(※写真・下=津波で海岸に打ち上げられた漁船、地震で崩れた見附島)

震源地にもっとも近いとされる同市の大谷・馬緤(まつなぎ)地区。所用の帰りにここを通って帰ろうとしたが、土砂崩れなどで通行止めとなっていた。馬緤という地名には伝説がある。壇ノ浦の戦い(1185年)で名を上げた源義経が兄・頼朝との仲違いで京を追われ、奥州・平泉に逃げ延びる途中で一行がここで滞在した。そのため馬をここで繋いだので、「マツナギ」という地名になったという。大谷地区にも平家伝説があり、歴史と伝統がある地区でもある。ふるさとを離れる避難者の想いはいかほどか。

⇒30日(火)夜・金沢の天気 くもり

中心街の老舗が並ぶ一本杉商店街を歩くと無残にも倒壊した店も。創業130年の和ろうそくの店で知られる「高澤ろうそく」は、建物が国の有形文化財に登録されているが、今回の地震で軒先が倒壊し、母屋も傾くなど大きな被害を受けた=写真・上=。同店はそれにもめげず、フランス・パリで開かれた世界最大規模のインテリアとデザイン関連の国際見本市「メゾン・エ・オブジェ」(今月18-22日)に出品し注目を集めたようだ(29日付・NHKニュースWeb版)。復興へのともし火のようなニュースだ。

中心街の老舗が並ぶ一本杉商店街を歩くと無残にも倒壊した店も。創業130年の和ろうそくの店で知られる「高澤ろうそく」は、建物が国の有形文化財に登録されているが、今回の地震で軒先が倒壊し、母屋も傾くなど大きな被害を受けた=写真・上=。同店はそれにもめげず、フランス・パリで開かれた世界最大規模のインテリアとデザイン関連の国際見本市「メゾン・エ・オブジェ」(今月18-22日)に出品し注目を集めたようだ(29日付・NHKニュースWeb版)。復興へのともし火のようなニュースだ。 七尾市の中心街から北側にある和倉温泉に車で移動した。途中でJR七尾線の線路の修復工事が行われていた=写真・中=。金沢駅から七尾駅は今月22日に運転を再開したものの、七尾駅から和倉温泉駅の間は終日運転を取り止めている。レールのゆがみや架線柱が傾斜している箇所もあり、JRは2月中旬の運転再開を目指して復旧作業を進めている。

七尾市の中心街から北側にある和倉温泉に車で移動した。途中でJR七尾線の線路の修復工事が行われていた=写真・中=。金沢駅から七尾駅は今月22日に運転を再開したものの、七尾駅から和倉温泉駅の間は終日運転を取り止めている。レールのゆがみや架線柱が傾斜している箇所もあり、JRは2月中旬の運転再開を目指して復旧作業を進めている。 和倉温泉街に入ると、いつものにぎわいはなく、閑散としていた。開湯1200年の歴史がある和倉温泉。建物の損壊などで22の旅館すべてが休業に追い込まれている。「プロが選ぶ日本のホテル・旅館100選」(旅行新聞社主催)で通算40回総合1位に輝くなど、「おもてなし日本一」の旅館として知られる「加賀屋」でも入り口に立ち入り禁止の規制線がはられていた=写真・下=。入り口には歪んでいるところもあり、建物を眺めると外壁の一部が落ちてる。内部は揺れで食器なども相当に散乱したに違いない。

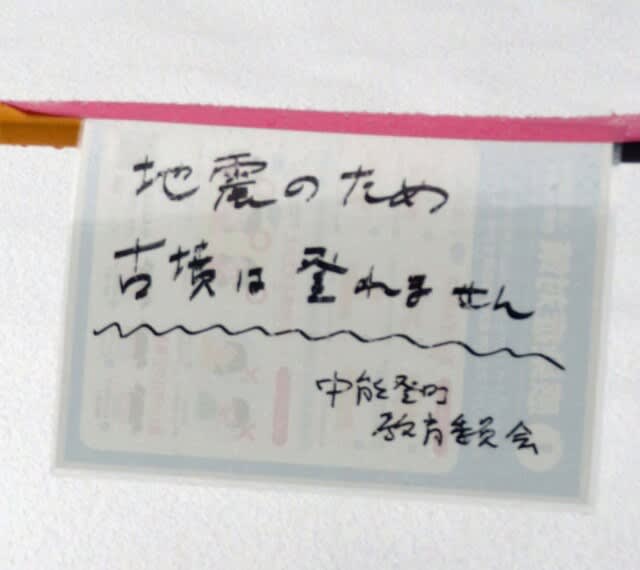

和倉温泉街に入ると、いつものにぎわいはなく、閑散としていた。開湯1200年の歴史がある和倉温泉。建物の損壊などで22の旅館すべてが休業に追い込まれている。「プロが選ぶ日本のホテル・旅館100選」(旅行新聞社主催)で通算40回総合1位に輝くなど、「おもてなし日本一」の旅館として知られる「加賀屋」でも入り口に立ち入り禁止の規制線がはられていた=写真・下=。入り口には歪んでいるところもあり、建物を眺めると外壁の一部が落ちてる。内部は揺れで食器なども相当に散乱したに違いない。 ところが、道半ばでストップの貼り紙が。「地震のため 古墳は登れません 中能登町教育委員会」=写真・上=。関係者に問い合わせると、36基の古墳の中でも大きな1号墳と2号墳の頂上部分で数㍍にわたって地割れ走っていて、ブルーシートで応急措置を施している。適切な修復方法を文化庁などと模索中で、当面の間は立ち入り禁止となるとのことだった。これまで、学生たちを連れて能登スタディツアーを実施する際には能登の歴史を理解するポイント地点として雨の宮古墳群 を訪れていた。行政予算は生活や交通インフラなどが優先されるのが常だが、地域が誇る文化財の修復を願う。

ところが、道半ばでストップの貼り紙が。「地震のため 古墳は登れません 中能登町教育委員会」=写真・上=。関係者に問い合わせると、36基の古墳の中でも大きな1号墳と2号墳の頂上部分で数㍍にわたって地割れ走っていて、ブルーシートで応急措置を施している。適切な修復方法を文化庁などと模索中で、当面の間は立ち入り禁止となるとのことだった。これまで、学生たちを連れて能登スタディツアーを実施する際には能登の歴史を理解するポイント地点として雨の宮古墳群 を訪れていた。行政予算は生活や交通インフラなどが優先されるのが常だが、地域が誇る文化財の修復を願う。 冒頭で述べたように、中能登町は古くから広大な平地でコメづくりが営まれた豊かな地域だ。その様子は街並みを見れば理解できる。「あずまだち」あるは「あずまづくり(東造り)」と呼ばれる切妻型の屋根は建物の上に大きな本を開いて覆いかぶせたようなカタチをしている。黒瓦と白壁のコントラストも特徴的で、旧加賀藩の農家の伝統的な建築様式とも言われている。

冒頭で述べたように、中能登町は古くから広大な平地でコメづくりが営まれた豊かな地域だ。その様子は街並みを見れば理解できる。「あずまだち」あるは「あずまづくり(東造り)」と呼ばれる切妻型の屋根は建物の上に大きな本を開いて覆いかぶせたようなカタチをしている。黒瓦と白壁のコントラストも特徴的で、旧加賀藩の農家の伝統的な建築様式とも言われている。 町の様子を眺めながら車で走ると、「能登は 負けません!! 震災復興にがんばりましょう」「能登に 暖かいご支援 ありがとうございます」と書かれた看板が目に入った。看板の場所は国道159号に面した道の駅「織姫の里なかのと」。この看板を見て、「能登はやさしや土までも」という言葉を思い起こした。

町の様子を眺めながら車で走ると、「能登は 負けません!! 震災復興にがんばりましょう」「能登に 暖かいご支援 ありがとうございます」と書かれた看板が目に入った。看板の場所は国道159号に面した道の駅「織姫の里なかのと」。この看板を見て、「能登はやさしや土までも」という言葉を思い起こした。 被災地の中学生たちの集団避難についてはこのブログ(17日付)で述べた。輪島市では地震の影響で授業再開の見通しがたたないことから、市内3つの中学校の生徒401人のうち保護者の同意を得た258人が白山市にある「白山青年の家」と「白山ろく少年自然の家」に3月まで集団避難させている。授業は避難先の施設のほか、市内の中学校などで行われる。3年生は高校受験を控えていて、生徒たちの学びの環境を確保することを最優先したのだろう。

被災地の中学生たちの集団避難についてはこのブログ(17日付)で述べた。輪島市では地震の影響で授業再開の見通しがたたないことから、市内3つの中学校の生徒401人のうち保護者の同意を得た258人が白山市にある「白山青年の家」と「白山ろく少年自然の家」に3月まで集団避難させている。授業は避難先の施設のほか、市内の中学校などで行われる。3年生は高校受験を控えていて、生徒たちの学びの環境を確保することを最優先したのだろう。 で大変な思いをした子どもたちが集団避難での生活と学びを通じてさらに一歩成長することを願う。

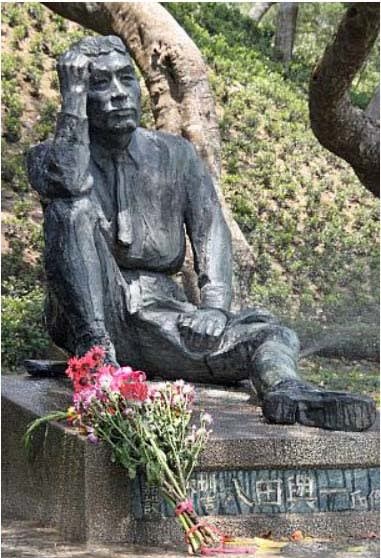

で大変な思いをした子どもたちが集団避難での生活と学びを通じてさらに一歩成長することを願う。 台湾の日本統治時代、台南市に当時東洋一のダムと称された「烏山頭(うさんとう)ダム」が建設された。不毛の大地とされた原野を穀倉地帯に変えたとして、台湾の人たちから日本の功績として今も評価されている。このダム建設のリーダーが、金沢生まれの土木技師、八田與一(1886-1942)だった。烏山頭ダムは10年の歳月をかけて1930年に完成した。ただ、日本国内では1923年に関東大震災があり、八田にとっては予算的にも想像を絶する難工事となった。(※写真は、台湾・烏山頭ダムを見渡す記念公園に設置されている八田與一の座像=台北ナビ公式ホームページより)

台湾の日本統治時代、台南市に当時東洋一のダムと称された「烏山頭(うさんとう)ダム」が建設された。不毛の大地とされた原野を穀倉地帯に変えたとして、台湾の人たちから日本の功績として今も評価されている。このダム建設のリーダーが、金沢生まれの土木技師、八田與一(1886-1942)だった。烏山頭ダムは10年の歳月をかけて1930年に完成した。ただ、日本国内では1923年に関東大震災があり、八田にとっては予算的にも想像を絶する難工事となった。(※写真は、台湾・烏山頭ダムを見渡す記念公園に設置されている八田與一の座像=台北ナビ公式ホームページより) ころで能登地方の平地で30㌢、山地で50㌢、加賀地方の平地で30㌢、山地で70㌢と予想されている。

ころで能登地方の平地で30㌢、山地で50㌢、加賀地方の平地で30㌢、山地で70㌢と予想されている。 民家や集落が孤立した。(※写真・下は、土砂ダムで孤立した輪島市熊野町の民家=今月4日、国土交通省TEC-FORCE緊急災害対策派遣隊がドローンで撮影)

民家や集落が孤立した。(※写真・下は、土砂ダムで孤立した輪島市熊野町の民家=今月4日、国土交通省TEC-FORCE緊急災害対策派遣隊がドローンで撮影) 一歩前に進むニュースも。松本総務大臣は被災した七尾市と内灘町を視察後、金沢市内で記者会見に応じた。被災地で懸案となっている災害廃棄物について、自治体が処理を進めやすくするために、国の費用負担分を引き上げることを明らかにした。通常は、地方が負担する費用のうち80%について交付税措置をとっているが、95%にする。2016年にあった熊本地震と同様の対応となる(22日付・朝日新聞Web版)。

一歩前に進むニュースも。松本総務大臣は被災した七尾市と内灘町を視察後、金沢市内で記者会見に応じた。被災地で懸案となっている災害廃棄物について、自治体が処理を進めやすくするために、国の費用負担分を引き上げることを明らかにした。通常は、地方が負担する費用のうち80%について交付税措置をとっているが、95%にする。2016年にあった熊本地震と同様の対応となる(22日付・朝日新聞Web版)。 同校には地震発生後、住民ら100人ほどが次々と避難してきた。午後8時ごろ、4、5人の男女が「緊急だから」と周囲に告げながら校内にある自販機を工具などでこじ開け、内部も破壊し、飲料を取り出して避難者らに配ったという。校長によると、校舎には当時、同校の教諭や事務員はおらず、自販機を破壊する許可は出していなかった。同校に設置されていた北陸コカ・コーラの自販機は、災害時には鍵で扉を開け、無料で商品を取り出せる「災害支援型」だった。鍵は学校が同社から預かり、事務室で管理していた。ただ、同校は指定避難所ではなく、避難住民には自販機が災害支援型などとは知らされていなかった(同)。

同校には地震発生後、住民ら100人ほどが次々と避難してきた。午後8時ごろ、4、5人の男女が「緊急だから」と周囲に告げながら校内にある自販機を工具などでこじ開け、内部も破壊し、飲料を取り出して避難者らに配ったという。校長によると、校舎には当時、同校の教諭や事務員はおらず、自販機を破壊する許可は出していなかった。同校に設置されていた北陸コカ・コーラの自販機は、災害時には鍵で扉を開け、無料で商品を取り出せる「災害支援型」だった。鍵は学校が同社から預かり、事務室で管理していた。ただ、同校は指定避難所ではなく、避難住民には自販機が災害支援型などとは知らされていなかった(同)。 石川県庁危機管理監室はきょう20日午後2時現在で、能登半島地震の住宅被害が3万1670棟と発表した。これまで「多数」と発表していた輪島市の戸数が一部判明したことに加え、各市町の被害戸数の実数が明らかになってきた。珠洲市は「多数」としており、実数が分かればさらに増える。

石川県庁危機管理監室はきょう20日午後2時現在で、能登半島地震の住宅被害が3万1670棟と発表した。これまで「多数」と発表していた輪島市の戸数が一部判明したことに加え、各市町の被害戸数の実数が明らかになってきた。珠洲市は「多数」としており、実数が分かればさらに増える。 棟、小松市1288棟、内灘町1254棟と続く。輪島市は870棟としているが、罹災証明書の交付や申請の数から算出したもので、今後さらに増えるだろう。

棟、小松市1288棟、内灘町1254棟と続く。輪島市は870棟としているが、罹災証明書の交付や申請の数から算出したもので、今後さらに増えるだろう。 シャワーセットを被災地に提供しているのはベンチャー企業「WOTA(ウォータ)」(本社:東京都中央区)。すでに、七尾市の避難所で断水状況下でシャワー浴ができるポータブル水再生システム「WOTA BOX(ウォータボックス)」を設置している。可搬型の製品で、大きさは家庭用エアコンの室外機程度。RO(逆浸透)膜をはじめとする数種類のフィルターによる濾過、塩素殺菌、そして紫外線照射による殺菌で排水の98%を飲用レベルまで再生させる装置。上下水道管をつながなくても、装置の中で再生された清潔な水を繰り返し使うことができる仕組みだ。

シャワーセットを被災地に提供しているのはベンチャー企業「WOTA(ウォータ)」(本社:東京都中央区)。すでに、七尾市の避難所で断水状況下でシャワー浴ができるポータブル水再生システム「WOTA BOX(ウォータボックス)」を設置している。可搬型の製品で、大きさは家庭用エアコンの室外機程度。RO(逆浸透)膜をはじめとする数種類のフィルターによる濾過、塩素殺菌、そして紫外線照射による殺菌で排水の98%を飲用レベルまで再生させる装置。上下水道管をつながなくても、装置の中で再生された清潔な水を繰り返し使うことができる仕組みだ。