★能登さいはての国際芸術祭を巡る~7 伝統の生業がアート

能登半島の最先端、珠洲市には伝統の生業(なりわい)が息づいている。それをモチーフにした芸術作品が展示されている。地場に古くから伝わる生業の一つが珠洲焼。現在30人ほどの作家が伝統の技法に新たな感性を加えて作品づくりを行っている。芸術祭の作品鑑賞に訪れた際も、「珠洲焼まつり」が開催されていて、20人余りの作家が出品していた。

作品『漂移する風景』(リュウ・ジャンファ=中国)=写真・上=。珠洲焼は室町時代から地域の生業として焼かれ、中世日本を代表する焼き物として知られていた。そこで、作者は中国の第一の陶都・景徳鎮から取り寄せた磁器の破片と、珠洲焼の破片を混在させ、大陸との交流や文化のあり方を問う作品として仕上げた。2017年の第一回芸術祭では、海から流れ着いたかのように見附島近くの海岸に並べられ、第二回からは珠洲焼資料館に場所を移して恒久設置されている。

作品『漂移する風景』(リュウ・ジャンファ=中国)=写真・上=。珠洲焼は室町時代から地域の生業として焼かれ、中世日本を代表する焼き物として知られていた。そこで、作者は中国の第一の陶都・景徳鎮から取り寄せた磁器の破片と、珠洲焼の破片を混在させ、大陸との交流や文化のあり方を問う作品として仕上げた。2017年の第一回芸術祭では、海から流れ着いたかのように見附島近くの海岸に並べられ、第二回からは珠洲焼資料館に場所を移して恒久設置されている。

珠洲焼はかつて地域経済の貿易品だった。各地へ船で運ぶ際に船が難破したこともたびたびあったようだ。海底に何百年と眠っていた壺やかめが漁船の底引き網に引っ掛かり、時を超えて揚がってくることがある。古陶は「海揚がりの珠洲焼」として骨董の収集家の間には重宝されている。

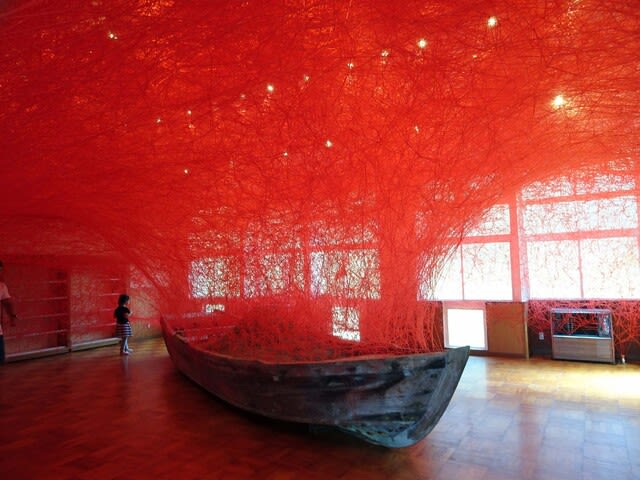

塩づくりも当地の生業の一つ。このブログのシリーズの初回で取り上げた作品『時を運ぶ船』(塩田千春氏=日本/ドイツ)=写真・中=は公式ガイドブックの表紙を飾るなどシンボル的な作品だ。この作品も2017年の第一回芸術祭で制作されたものだが、観賞するたびに感動を覚える。

塩づくりも当地の生業の一つ。このブログのシリーズの初回で取り上げた作品『時を運ぶ船』(塩田千春氏=日本/ドイツ)=写真・中=は公式ガイドブックの表紙を飾るなどシンボル的な作品だ。この作品も2017年の第一回芸術祭で制作されたものだが、観賞するたびに感動を覚える。

作者は珠洲を訪れ、400年続くとされる揚げ浜式塩田にモチベーションを感じ取った。作品名を着想したのは、塩づくりをする、ある浜士(はまじ)の物語だった。戦時中、角花菊太郎という浜士が軍から塩づくりを命じられ、出征を免れた。戦争で多くの塩田の仲間が命を落とし、角花浜士は「命ある限り塩田を守る」と決意する。戦後間もなくして、浜士はたった一人となったが、伝統の製塩技法を守り抜き、 珠洲の塩田復興に大きく貢献することになる。技と時を背負い生き抜いた人生のドラマに、作者・塩田千春の創作意欲が着火したのだという。会場のボランティアガイドから聞いた話だ。

珠洲の塩田復興に大きく貢献することになる。技と時を背負い生き抜いた人生のドラマに、作者・塩田千春の創作意欲が着火したのだという。会場のボランティアガイドから聞いた話だ。

『時を運ぶ船』の赤い毛糸は強烈なイメージだが、珠洲市を含む奥能登では、古くから秋祭りに親戚や友人、知人を自宅に招いてご馳走でもてなす「よばれ」という風習がある。そのときに使われるのが、漆塗りの赤御膳。刺し身や煮付のなどの料理が赤御膳で出てくると、もてなしの気持ちがぐっと伝わってくる。珠洲市の民宿で泊まったときも、夕食で出されたのは赤御膳だった=写真・下=。能登では赤はもてなしのシンボルカラーなのかもしれない。

⇒18日(水)午後・金沢の天気 はれ

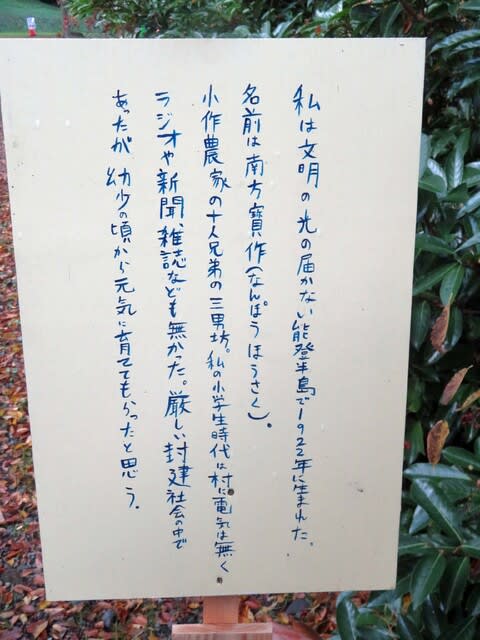

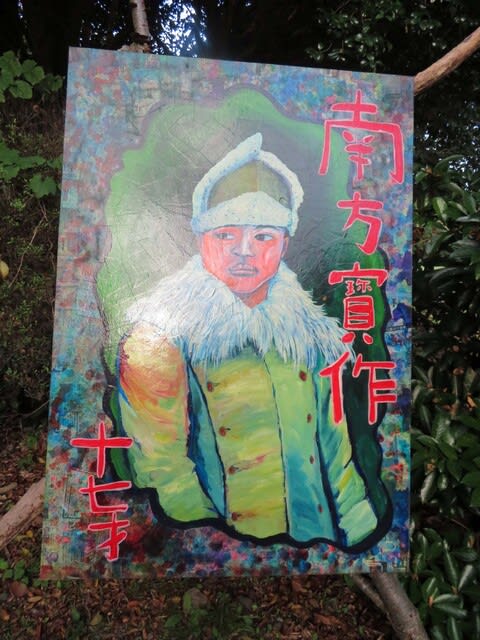

の作品ナンバーの立て札に注意書きがあり、「暗くなってからの鑑賞は危険です」「猪に出会ったら静かにその場を離れましょう」などと書かれてあり、少し緊張感が走る。

の作品ナンバーの立て札に注意書きがあり、「暗くなってからの鑑賞は危険です」「猪に出会ったら静かにその場を離れましょう」などと書かれてあり、少し緊張感が走る。 を鑑賞していると、いつの間にか時間が経って辺りが暗くなるのではと気にしながら読んでいく。

を鑑賞していると、いつの間にか時間が経って辺りが暗くなるのではと気にしながら読んでいく。 作品はそのときの南方寳作の気持ちを綴っている。「満州で生活し、厳冬の経験がある私はこれから急激な寒気が訪れる満州のことを思うととても不安になった。無事帰国できることを祈るのみ。満蒙開拓の夢も軍人としての地位も、敗戦と共に遥か遠い雲の彼方へ消え失せた」

作品はそのときの南方寳作の気持ちを綴っている。「満州で生活し、厳冬の経験がある私はこれから急激な寒気が訪れる満州のことを思うととても不安になった。無事帰国できることを祈るのみ。満蒙開拓の夢も軍人としての地位も、敗戦と共に遥か遠い雲の彼方へ消え失せた」 漁網の内側にキラキラとカラフルに光るものがあり、床に影が投影されている。よく見ると、酒瓶などのガラスの破片だ。説明書によると、作者は珠洲市の海岸に打ち寄せられているガラス類の破片を集めて作品に仕上げた。使われなくなった漁網、そして破片となったガラスを見事にアート作品として再生した。倉庫の外観はさびたトタンだ。中に入ると、異次元の世界に迷い込んだような錯覚に陥る。不思議な芸術空間ではある。

漁網の内側にキラキラとカラフルに光るものがあり、床に影が投影されている。よく見ると、酒瓶などのガラスの破片だ。説明書によると、作者は珠洲市の海岸に打ち寄せられているガラス類の破片を集めて作品に仕上げた。使われなくなった漁網、そして破片となったガラスを見事にアート作品として再生した。倉庫の外観はさびたトタンだ。中に入ると、異次元の世界に迷い込んだような錯覚に陥る。不思議な芸術空間ではある。 薄暗い古民家の奥に進むと、和室の中央に朱漆と黒漆がまじりあったような立体作品が浮かぶ。作品名『触生』は田中信行氏(日本)の作品=写真・中=。部屋の中に入って見ることはできないが、漆の強い存在感が引き立っている。漆は英語で「japan」と呼ばれるように縄文時代から日本人は重宝してきた。作者はその漆と人のつながりの原点を描き出そうとしているのではないだろうか、と直感した。

薄暗い古民家の奥に進むと、和室の中央に朱漆と黒漆がまじりあったような立体作品が浮かぶ。作品名『触生』は田中信行氏(日本)の作品=写真・中=。部屋の中に入って見ることはできないが、漆の強い存在感が引き立っている。漆は英語で「japan」と呼ばれるように縄文時代から日本人は重宝してきた。作者はその漆と人のつながりの原点を描き出そうとしているのではないだろうか、と直感した。 は、鑑賞者を漆黒の闇に吸い込むかのように、日常と非日常の境界として空間に存在する」

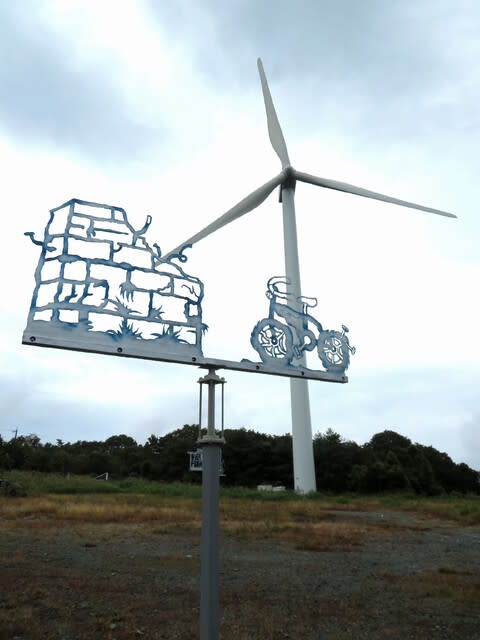

は、鑑賞者を漆黒の闇に吸い込むかのように、日常と非日常の境界として空間に存在する」 島の沿岸部、特に北側と西側は年間の平均風速が6㍍/秒を超え、一部には平均8㍍/秒の強風が吹く場所もあり、風力発電には最適の立地条件なのだ。

島の沿岸部、特に北側と西側は年間の平均風速が6㍍/秒を超え、一部には平均8㍍/秒の強風が吹く場所もあり、風力発電には最適の立地条件なのだ。 その風車の下には作品の5点が設置されていた。風の動きによって動く風向計のようなもの、いわゆる「風見鶏」だ。上の写真は自転車と道路の崖をイメージした作品。風が出ると風車と風見鶏がいっしょに風に向って動き出す。そう考えると、風車も巨大な風見鶏のようだ。

その風車の下には作品の5点が設置されていた。風の動きによって動く風向計のようなもの、いわゆる「風見鶏」だ。上の写真は自転車と道路の崖をイメージした作品。風が出ると風車と風見鶏がいっしょに風に向って動き出す。そう考えると、風車も巨大な風見鶏のようだ。  柱の網が振動して、下の酒タンクが共鳴してハープのように風の音を響かせる。まるで空の音色だ。珠洲の対岸にあるのはロシアのウラジオストクなので、作者は「大陸からの風で鳴る」との想いを込めているようだ。

柱の網が振動して、下の酒タンクが共鳴してハープのように風の音を響かせる。まるで空の音色だ。珠洲の対岸にあるのはロシアのウラジオストクなので、作者は「大陸からの風で鳴る」との想いを込めているようだ。 ウクライナのゼレンスキー政権をネオナチ政権と呼び、その侵攻を「祖国の未来のため、ナチスを復活させないための戦い」と強調し、侵攻を始めた。相手をナチス呼ばわりすれば、武力侵攻などすべてのことが正当化されるとの詭弁だ。国連安保理での決議案も、自ら始めた戦争を棚に上げて他国の戦争を非難する。まさに、プーチン大統領の「独裁者の宴」のようだ。

ウクライナのゼレンスキー政権をネオナチ政権と呼び、その侵攻を「祖国の未来のため、ナチスを復活させないための戦い」と強調し、侵攻を始めた。相手をナチス呼ばわりすれば、武力侵攻などすべてのことが正当化されるとの詭弁だ。国連安保理での決議案も、自ら始めた戦争を棚に上げて他国の戦争を非難する。まさに、プーチン大統領の「独裁者の宴」のようだ。  金にまつわる話はそれだけではない。韓総裁と教団幹部らが2008年から11年にかけてアメリカ・ラスベガスのカジノを訪れ、日本円に換算して64億円もの金をギャンブルに注ぎ込んで、9億円の損失を出していた疑いがあることが分かった(アメリカ国防総省DIAのリポート)。教団のトップである韓総裁がギャンブルに興じていた疑いが浮上しているのだ(週刊文春・2022年11月10日号)。そのギャンブルの原資は、日本の信者による献金や霊感商法によって収奪された財産であることは容易に想像がつく。

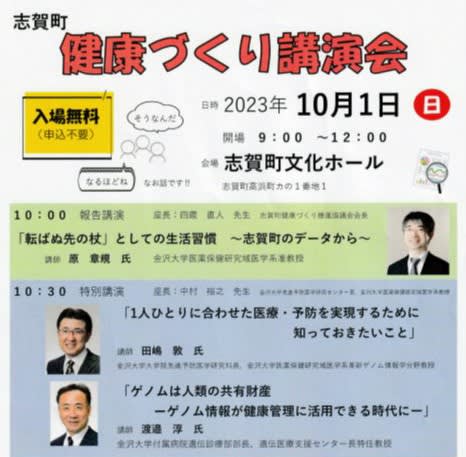

金にまつわる話はそれだけではない。韓総裁と教団幹部らが2008年から11年にかけてアメリカ・ラスベガスのカジノを訪れ、日本円に換算して64億円もの金をギャンブルに注ぎ込んで、9億円の損失を出していた疑いがあることが分かった(アメリカ国防総省DIAのリポート)。教団のトップである韓総裁がギャンブルに興じていた疑いが浮上しているのだ(週刊文春・2022年11月10日号)。そのギャンブルの原資は、日本の信者による献金や霊感商法によって収奪された財産であることは容易に想像がつく。 人は誰もが遺伝情報(ゲノム)を持つ。親の病気を知ると、自身にも遺伝性の病気にやがて罹ると思ったりする。「ゲノム」という言葉を意識したのは10年前の2013年。アメリカの女優、アンジェリーナ・ジョリーが公表した乳がん治療だった。母親が乳がんで命を落としたことをきっかけに自ら遺伝子検査を行い、発症率が高いことが判明したことから、予防のために両乳房を切除・再建手術を行った。日本でも大きく報じられ、遺伝カウセリングや遺伝子検査が広まるきっかけとなった。そして、ことし6月には遺伝情報に基づき患者に応じた治療を推進する「ゲノム医療法」が国会で成立し、遺伝医療に弾みがついた。

人は誰もが遺伝情報(ゲノム)を持つ。親の病気を知ると、自身にも遺伝性の病気にやがて罹ると思ったりする。「ゲノム」という言葉を意識したのは10年前の2013年。アメリカの女優、アンジェリーナ・ジョリーが公表した乳がん治療だった。母親が乳がんで命を落としたことをきっかけに自ら遺伝子検査を行い、発症率が高いことが判明したことから、予防のために両乳房を切除・再建手術を行った。日本でも大きく報じられ、遺伝カウセリングや遺伝子検査が広まるきっかけとなった。そして、ことし6月には遺伝情報に基づき患者に応じた治療を推進する「ゲノム医療法」が国会で成立し、遺伝医療に弾みがついた。 冒頭のタイトルで講演したのは金沢大学附属病院遺伝診療部の渡邊淳部長=写真=。人体の細胞の中にはヒトの遺伝情報を保存しているDNAが含まれていて、DNAは細胞の中の染色体と呼ばれる物質の中で折りたたまれている。ヒトは父と母からそれぞれ1組の染色体のセット(22本の常染色体と1本の性染色体)をもらうので、1つの細胞には2セットの染色体が入っている。ただ、DNAは必ずしも安定した存在ではなく、さまざまな要因により変化し、病気の発症と関連するものは「ゲノム異常」とも呼ばれる。

冒頭のタイトルで講演したのは金沢大学附属病院遺伝診療部の渡邊淳部長=写真=。人体の細胞の中にはヒトの遺伝情報を保存しているDNAが含まれていて、DNAは細胞の中の染色体と呼ばれる物質の中で折りたたまれている。ヒトは父と母からそれぞれ1組の染色体のセット(22本の常染色体と1本の性染色体)をもらうので、1つの細胞には2セットの染色体が入っている。ただ、DNAは必ずしも安定した存在ではなく、さまざまな要因により変化し、病気の発症と関連するものは「ゲノム異常」とも呼ばれる。 報道によると、男性は額や右腕をけがしたものの、命に別状はないとのこと。近くを通りかかった男性の知人が119番通報をした。警察などが付近を調べたところ、現場から200㍍ほど離れたところでクマのフンが見つかり、その大きさから体長1㍍ほどの成獣と推定されるという。丘陵公園の周辺では今月に入って、4日と6日、8日にも目撃情報が県生活環境部に寄せられていた。

報道によると、男性は額や右腕をけがしたものの、命に別状はないとのこと。近くを通りかかった男性の知人が119番通報をした。警察などが付近を調べたところ、現場から200㍍ほど離れたところでクマのフンが見つかり、その大きさから体長1㍍ほどの成獣と推定されるという。丘陵公園の周辺では今月に入って、4日と6日、8日にも目撃情報が県生活環境部に寄せられていた。 けさ現場に行くと、「クマ注意」のプレートがあちらこちらにかかげられていた=写真・下=。大乗寺丘陵公園は住宅地に近い丘陵地で、周囲には小学校や中学校、大学もある。また、野田山墓地という市営墓地なども広がっていて、クマの出没はこの時季の最大のリスクかもしれない。近くの小学校や中学校では、児童・生徒に鈴の貸し出しを行っていて、「クマと遭遇しても大声を出さない」「複数人で登下校する」などの注意指導を行っているようだ。

けさ現場に行くと、「クマ注意」のプレートがあちらこちらにかかげられていた=写真・下=。大乗寺丘陵公園は住宅地に近い丘陵地で、周囲には小学校や中学校、大学もある。また、野田山墓地という市営墓地なども広がっていて、クマの出没はこの時季の最大のリスクかもしれない。近くの小学校や中学校では、児童・生徒に鈴の貸し出しを行っていて、「クマと遭遇しても大声を出さない」「複数人で登下校する」などの注意指導を行っているようだ。 環境が広がっていると言える。そして、丘陵公園の周辺ではリンゴや柿などの果樹栽培も行わていて、この周辺での出没が近年増えていた。

環境が広がっていると言える。そして、丘陵公園の周辺ではリンゴや柿などの果樹栽培も行わていて、この周辺での出没が近年増えていた。 芭蕉の句がある。「道のべの木槿は馬にくはれけり」。道ばたのムクゲの花を馬がぱくりと食べた。芭蕉はその一瞬の出来事に驚いたかもしれない。花であっても、いつ何どき厄(やく)に会うかもしれない、と。中古車販売の「ビッグモーター」の店舗前の街路樹や植え込みのように、抜かれたり枯らされたりすることがないことを願う。

芭蕉の句がある。「道のべの木槿は馬にくはれけり」。道ばたのムクゲの花を馬がぱくりと食べた。芭蕉はその一瞬の出来事に驚いたかもしれない。花であっても、いつ何どき厄(やく)に会うかもしれない、と。中古車販売の「ビッグモーター」の店舗前の街路樹や植え込みのように、抜かれたり枯らされたりすることがないことを願う。 道路の対面には赤い花が咲いていた=写真・下=。ヒガンバナ(彼岸花)は割と好きな花だ。ヒガンバナの花言葉は「悲しき思い出」「あきらめ」「独立」「情熱」。秋の彼岸に墓参りに行くと墓地のまわりに咲いていて、故人をつい思い出してしまう。「悲しき思い出」を誘う花だ。

道路の対面には赤い花が咲いていた=写真・下=。ヒガンバナ(彼岸花)は割と好きな花だ。ヒガンバナの花言葉は「悲しき思い出」「あきらめ」「独立」「情熱」。秋の彼岸に墓参りに行くと墓地のまわりに咲いていて、故人をつい思い出してしまう。「悲しき思い出」を誘う花だ。 ビジネスと人権は、2011年に国連人権理事会で合意された「ビジネスと人権に関する指導原則」がベースとなっていて、企業活動における人権尊重の有り様は国際文書にもなっている。ビジネスと人権は単に企業活動を重視するだけでなく、人々を弾圧する国・政府との貿易や企業活動も問題視することになる。たとえば、中国だ。

ビジネスと人権は、2011年に国連人権理事会で合意された「ビジネスと人権に関する指導原則」がベースとなっていて、企業活動における人権尊重の有り様は国際文書にもなっている。ビジネスと人権は単に企業活動を重視するだけでなく、人々を弾圧する国・政府との貿易や企業活動も問題視することになる。たとえば、中国だ。