✰「能登かき」シーズン到来も激減 海の異変とは

あすから10月。いつもこの時季、いよいよ「能登かき」のシーズン到来と心をわくわくさせるのだが、ちょっとした海の異変が起きているようだ。

能登半島の七尾西湾と穴水湾は「能登かき」で知られる養殖カキの産地でもある。里山の栄養分が川を伝って流れ、湾に注ぎこむ。その栄養分が植物プランクトンや海藻を育み、海域の食物連鎖へと広がり、カキもよく育つとされる。とくに、里山の腐葉土に蓄えられた栄養分「フルボ酸 鉄」が豊富にある(2010年5月・金沢大学「里山里海環境調査」)。能登かきのファンにとって、秋は気になる季節なのだが、きょう30日付の地元紙・北陸中日新聞の一面の見出し「能登かき『大不作』 クロダイ食害 猛暑影響か」に少々驚いた。

鉄」が豊富にある(2010年5月・金沢大学「里山里海環境調査」)。能登かきのファンにとって、秋は気になる季節なのだが、きょう30日付の地元紙・北陸中日新聞の一面の見出し「能登かき『大不作』 クロダイ食害 猛暑影響か」に少々驚いた。

以下、記事を引用する。まもなく出荷が本格化する能登かきの生産量は例年より3、4割の減少が見込まれていて、生産者は過去最悪の不漁になると懸念している、という。詳しく読み込む。養殖のカキは稚貝を付着させたホタテガイの貝殻を針金に固定して海中にロープでつるし、1、2年かけて育てる。針金1本に10枚ほどのホタテの貝殻を付けると、1枚に15個ほどのカキが育つはずが、今季は0~4個が目立つという。このため、生産者は収量の激減を受けて、出荷を遅らせている。

この不漁のいくつかの原因の一つが、クロダイによる「食害」。2年ほど前から湾内でクロダイが増え始め、カキの稚貝をクロダイが食べることが問題となっていた。もう一つの原因として、猛暑がある。石川県水産総合センターの9月時点の調査で、湾全体の深度10㍍の水温は過去5年の平均と比較して2.6度高い。海水温が高い影響で死滅するカキも多い、という。地元の養殖業者の声として、「高水温の影響なのかクロダイが増えすぎている。このまま続いては将来的に(カキ養殖)産業が廃れてしまう」と紹介している。

一方で、能登でのクロダイ放流を記事で紹介している。穴水湾にある地元の「釣りイカダ組合」では、釣り客に人気のクロダイの稚魚を30年ほど前から毎年1万匹を放流している。釣り客を船に乗せて沖合の釣りイカダに運ぶ、いわゆる「遊漁船業」だ。記事では、「放流をやめると資源がなくなって、客もいなくなる。共生する方法を考えたい」との業者の声を紹介している。

以下、つらつらと私見を。水槽にいるクロダイを何度か見たことがある。強そうな顎と歯が特徴で、カキの稚貝などは容易に噛み砕き食べると想像がつく。かつて、クロダイの塩焼きは金沢の居酒屋では人気商品だった。ところが、2014年のテニスの全米オープンで準優勝した錦織圭選手が記者会見で、「ノドグロが食べたい」と答えたことがきっかけで、焼き魚と言えばノドグロが「出世魚」となり、クロダイは影が薄くなった。このままいくと、カキ棚を荒らす悪い魚、顔つきもいかつく、居酒屋で人気のない魚となってしまう。

今後、養殖業者はカキ棚を防護網で囲う新たな対策が必要となるのだろう。一方で、クロダイを漁獲して、カキといっしょに飲食店へ販売してはどうだろうか。店では「B級グルメ」に加工する。カキの稚貝を食べるクロダイのカルパッチョなどはけっこう受けるかもしれない。

⇒30日(土)午後・金沢の天気 くもり

=。満月は、まさに名月だ。次に中秋の名月が満月と一致するのは7年後の2030年9月12日のようだ。

=。満月は、まさに名月だ。次に中秋の名月が満月と一致するのは7年後の2030年9月12日のようだ。 な空間が演出されている。保育園らしさが残る奥の遊戯場には塩を素材にした立体アートが据えられている。天空への階段のようなイメージだ。途中で壊れたように見える部分は作者が意図的に初めから崩したもので、今回の地震によるものではない。

な空間が演出されている。保育園らしさが残る奥の遊戯場には塩を素材にした立体アートが据えられている。天空への階段のようなイメージだ。途中で壊れたように見える部分は作者が意図的に初めから崩したもので、今回の地震によるものではない。 青と白のインスタレーション(空間構成)をまったく別の会場でも鑑賞した。リアス式海岸の特徴的な、海に突き出た鰐崎(わんざき)海岸。ここに石彫作家、奥村浩之氏の作品『風と波』(2023年制作)がある=写真・中=。25㌧の石灰岩を加工した作品。よく見ると、造形部分と自然石の部分が混在している。最初は塩の塊(かたまり)かと勘違いしたほど白く、そして青空と紺碧の海に見事に映える。そして、夕日に染まればまったく別の作品に見えるかもしれない。

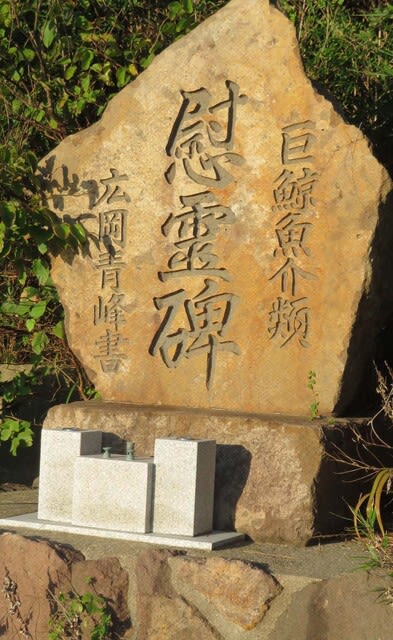

青と白のインスタレーション(空間構成)をまったく別の会場でも鑑賞した。リアス式海岸の特徴的な、海に突き出た鰐崎(わんざき)海岸。ここに石彫作家、奥村浩之氏の作品『風と波』(2023年制作)がある=写真・中=。25㌧の石灰岩を加工した作品。よく見ると、造形部分と自然石の部分が混在している。最初は塩の塊(かたまり)かと勘違いしたほど白く、そして青空と紺碧の海に見事に映える。そして、夕日に染まればまったく別の作品に見えるかもしれない。 作品の周囲を見渡すと「巨鯨魚介慰霊碑」がある=写真・下=。「鯨一頭捕れれば七浦潤し」とのことわざがあるように、浜に漂着したクジラは漁村に幸をもたらした。説明板には、明治から昭和にかけて、シロナガスクジラなどが岩場に漂着し、それに感謝する碑と記されている。海の生き物に感謝する能登の人たちの心根のやさしさだろうか。

作品の周囲を見渡すと「巨鯨魚介慰霊碑」がある=写真・下=。「鯨一頭捕れれば七浦潤し」とのことわざがあるように、浜に漂着したクジラは漁村に幸をもたらした。説明板には、明治から昭和にかけて、シロナガスクジラなどが岩場に漂着し、それに感謝する碑と記されている。海の生き物に感謝する能登の人たちの心根のやさしさだろうか。 このレストランですごさを感じるのは一見して鉄骨を感じさせる構造だが、よく見るとすべて木製だ。公式ガイドブックによると、ヒノキの木を圧縮して強度を上げた木材を、鉄骨などで用いられる「トラス構造」で設計した、日本初の建造物となっている。日本海の強風に耐えるため本来は鉄骨構造が必要なのかもしれないが、それでは芸術祭にふさわしくない。そこで、鉄骨のような形状をした木製という稀にみる構造体になった。これもアートだ。

このレストランですごさを感じるのは一見して鉄骨を感じさせる構造だが、よく見るとすべて木製だ。公式ガイドブックによると、ヒノキの木を圧縮して強度を上げた木材を、鉄骨などで用いられる「トラス構造」で設計した、日本初の建造物となっている。日本海の強風に耐えるため本来は鉄骨構造が必要なのかもしれないが、それでは芸術祭にふさわしくない。そこで、鉄骨のような形状をした木製という稀にみる構造体になった。これもアートだ。 に避難所用の「間仕切り」を公民館に設置した。現地で見学させてもらったが、ダンボール製の簡単な間仕切りだが、透けないカーテン布が張られ、プライバシーがしっかりと確保されていた。

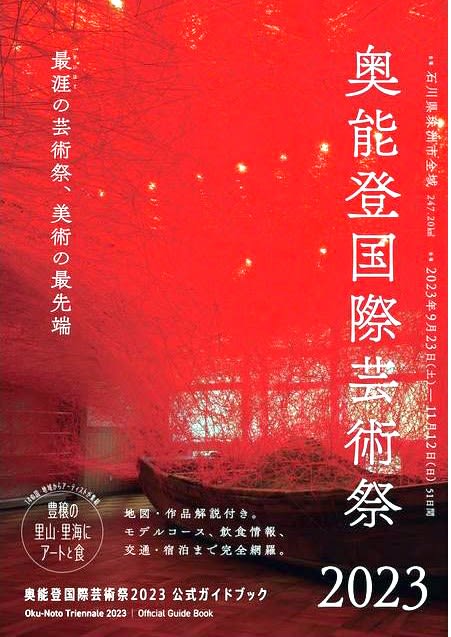

に避難所用の「間仕切り」を公民館に設置した。現地で見学させてもらったが、ダンボール製の簡単な間仕切りだが、透けないカーテン布が張られ、プライバシーがしっかりと確保されていた。 きのう24日に日帰りで会場を何ヵ所か訪れた。奥能登国際芸術祭の公式ガイドブックの表紙=写真・上=を飾っているのが、ドイツ・ベルリン在住のアーティスト、塩田千春氏の作品『時を運ぶ船』。「奥能登国際芸術祭2017」に制作されたが、芸術祭と言えばこの作品を思い浮かべるほど、シンボルのような存在感のある作品だ。塩砂を運ぶ舟から噴き出すように赤いアクリルの毛糸が網状に張り巡らされた空間。赤い毛糸は毛細血管のようにも見え、まるで母体の子宮の中の胎盤のようでもある。

きのう24日に日帰りで会場を何ヵ所か訪れた。奥能登国際芸術祭の公式ガイドブックの表紙=写真・上=を飾っているのが、ドイツ・ベルリン在住のアーティスト、塩田千春氏の作品『時を運ぶ船』。「奥能登国際芸術祭2017」に制作されたが、芸術祭と言えばこの作品を思い浮かべるほど、シンボルのような存在感のある作品だ。塩砂を運ぶ舟から噴き出すように赤いアクリルの毛糸が網状に張り巡らされた空間。赤い毛糸は毛細血管のようにも見え、まるで母体の子宮の中の胎盤のようでもある。 ら塩づくりを命じられ、出征を免れた。戦争で多くの友が命を落とし、その浜士は「命ある限り塩田を守る」と決意する。戦後、珠洲では浜士はたった一人となったが伝統の製塩技法を守り抜き、その後の塩田復興に大きく貢献した。技と時を背負い生き抜いた浜士の人生ドラマに塩田氏の創作意欲が着火したのだという。それにしてもこの膨大な数のアクリルの毛糸には圧倒される。

ら塩づくりを命じられ、出征を免れた。戦争で多くの友が命を落とし、その浜士は「命ある限り塩田を守る」と決意する。戦後、珠洲では浜士はたった一人となったが伝統の製塩技法を守り抜き、その後の塩田復興に大きく貢献した。技と時を背負い生き抜いた浜士の人生ドラマに塩田氏の創作意欲が着火したのだという。それにしてもこの膨大な数のアクリルの毛糸には圧倒される。 ス」を展開すると述べた(首相官邸公式サイト「ニューヨーク経済クラブ主催による岸田総理大臣講演」より、写真も)。

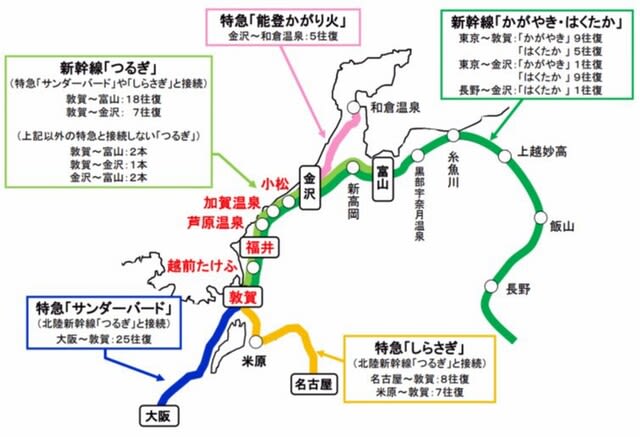

ス」を展開すると述べた(首相官邸公式サイト「ニューヨーク経済クラブ主催による岸田総理大臣講演」より、写真も)。 北陸新幹線の金沢・敦賀間の開業によるJR西日本の運行計画概要(8月30日付ニュースリリース)=図=によると、金沢と大阪方面を結ぶ特急「サンダーバード」、そして、名古屋方面を結ぶ特急「しらさぎ」は敦賀止まりとなる。金沢から北陸新幹線に乗って大阪に行く際は敦賀でサンダーバードに乗り換え、名古屋に行く際も敦賀でしらさぎに乗り換えになる。時間は短縮されるだろうが、これまで直行だった列車が、乗り換えとなると不便さを感じるのではないだろうか。もちろん、当初から予定されていたことであり、いまさら言うのも適切ではないかもしれない。

北陸新幹線の金沢・敦賀間の開業によるJR西日本の運行計画概要(8月30日付ニュースリリース)=図=によると、金沢と大阪方面を結ぶ特急「サンダーバード」、そして、名古屋方面を結ぶ特急「しらさぎ」は敦賀止まりとなる。金沢から北陸新幹線に乗って大阪に行く際は敦賀でサンダーバードに乗り換え、名古屋に行く際も敦賀でしらさぎに乗り換えになる。時間は短縮されるだろうが、これまで直行だった列車が、乗り換えとなると不便さを感じるのではないだろうか。もちろん、当初から予定されていたことであり、いまさら言うのも適切ではないかもしれない。 ンダーバードやしらさぎで関西や中京と直行列車で結ばれているが、来年からは乗り換えの手間が客に煩わしさを感じさせるのではないだろうか。(※イラストは、敦賀市役所公式サイト「新幹線敦賀駅前広場のイメージ図を作成しました!」より)

ンダーバードやしらさぎで関西や中京と直行列車で結ばれているが、来年からは乗り換えの手間が客に煩わしさを感じさせるのではないだろうか。(※イラストは、敦賀市役所公式サイト「新幹線敦賀駅前広場のイメージ図を作成しました!」より) ほど前に白い花が咲いていたのを檀家が株分けして数を増やしていったという伝えがある。そのせいか、花だけでなく境内も整備されて、ちょっとした「お寺の公園」というイメージだ。

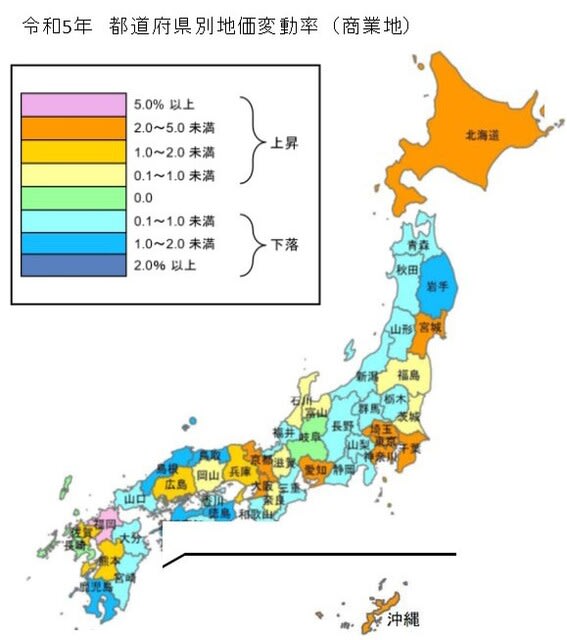

ほど前に白い花が咲いていたのを檀家が株分けして数を増やしていったという伝えがある。そのせいか、花だけでなく境内も整備されて、ちょっとした「お寺の公園」というイメージだ。 円だった。そして、県内で最も高かったのは、金沢駅に近い金沢市本町2丁目で、プラス3.6%の1平方㍍あたり102万円だった。

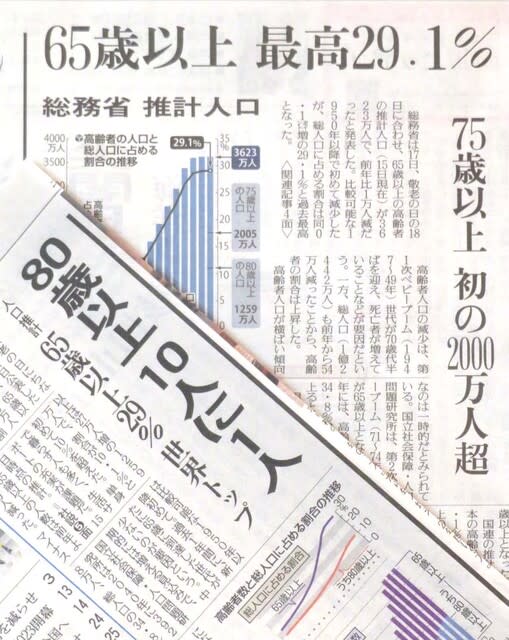

円だった。そして、県内で最も高かったのは、金沢駅に近い金沢市本町2丁目で、プラス3.6%の1平方㍍あたり102万円だった。 朝刊各紙を開くと、「人口推計 80歳以上10人に1人 65歳以上29% 世界トップ」の見出しに目が向いた=写真・上=。きょうの「敬老の日」にちなみ、総務省が公表した人口推計。記事によると、総人口に占める65歳以上の割合は日本が29%で一番高く、2位イタリア24%、3位フィンランド23%と続く。面白いのは高齢者の就業率だ。65-69歳は50%、70-74歳の33%が働いていて、これも過去最高となってる。就業先は卸売業・小売業、サービス業、そして医療・福祉の順で多い。自身もそうありたいと願うのだが、元気で働いて天寿を全うしたいものだ。「ピンピンコロリ」、日本人のこの人生モデルはひょっとして世界のモデルとして注目されるかもしれない。

朝刊各紙を開くと、「人口推計 80歳以上10人に1人 65歳以上29% 世界トップ」の見出しに目が向いた=写真・上=。きょうの「敬老の日」にちなみ、総務省が公表した人口推計。記事によると、総人口に占める65歳以上の割合は日本が29%で一番高く、2位イタリア24%、3位フィンランド23%と続く。面白いのは高齢者の就業率だ。65-69歳は50%、70-74歳の33%が働いていて、これも過去最高となってる。就業先は卸売業・小売業、サービス業、そして医療・福祉の順で多い。自身もそうありたいと願うのだが、元気で働いて天寿を全うしたいものだ。「ピンピンコロリ」、日本人のこの人生モデルはひょっとして世界のモデルとして注目されるかもしれない。 ほく市にある「ビッグモーター イオンモールかほく店」前の植栽がコンクリートで舗装された件について、土地を管理するイオンリテール(千葉市)は10月31日付で土地賃貸借契約を解約することを発表した。

ほく市にある「ビッグモーター イオンモールかほく店」前の植栽がコンクリートで舗装された件について、土地を管理するイオンリテール(千葉市)は10月31日付で土地賃貸借契約を解約することを発表した。