★金沢名所めぐり~花街の美術館~

金沢の「ひがしの茶屋街」は紅殻格子の町家が建ち並び、江戸時代の花街の風情を今に伝えている。界わいの家々は1階に出格子を構え、2階の建ちを高くして座敷を設けた建築が特徴で、国の重要伝統的建造物群保存地区に指定されている。初見の観光客は時代劇の映画のロケ地、あるいはテーマパークの印象を抱くかもしれない。和の趣を感じ、インスタ映えする画像を撮るには絶好のスポッ トでもある。レンタルの着物を羽織った女性グループや、男女が街並みをバックに撮影している姿をあちらこちらで見かける。中には、和装のインバウンド観光客もいる。

トでもある。レンタルの着物を羽織った女性グループや、男女が街並みをバックに撮影している姿をあちらこちらで見かける。中には、和装のインバウンド観光客もいる。

先日、茶屋街に「お茶屋美術館」の看板がかかる建物に入った。パンフによると、この家は文政3年(1820)に加賀藩の施策で茶屋街が造られた当時の建物、とある。じつに200年余り前の歴史ある建築物で、金沢市指定文化財でもある。かつて屋号は「中や」と呼ばれた。お茶屋は訪れた町人衆に遊ぶ場を提供する「貸し座敷」のような場所だった。客の求めに応じて仕出し屋から料理を取り寄せ、酒を供し、芸妓を呼ぶなど 遊宴を盛り上げた。勘定はすべて後日払いだった。お茶屋はそうした、なじみの客との信頼関係を大切にした。なので、なじみの客から紹介があったとしても、新規の客は「一見さんお断り」を貫いた。

遊宴を盛り上げた。勘定はすべて後日払いだった。お茶屋はそうした、なじみの客との信頼関係を大切にした。なので、なじみの客から紹介があったとしても、新規の客は「一見さんお断り」を貫いた。

逆に言えば、なじみの客は足しげく通ったのだろう。2階の座敷には「お座敷太鼓」が展示されている。三味線の囃子に合わせて、客が平太鼓と締め太鼓を用いてドンドン・ツクツク・ドンなどと叩く。この太鼓は別名「散財太鼓」と呼ばれる。この太鼓の技は何度も座敷遊びに通ってようやく芸として身につく。一人前になるまでには相当な散財を要するという意味のようだ。

由緒ある「中や」にはもてなしの宴を彩る加賀蒔絵や加賀象嵌、九谷焼など優美な御膳や碗などの道具が遺され、「美術品」として展示されている。中でも目を引いたのは櫛(くし)や簪(かんざし)など芸妓たちの黒髪を飾った品々だった=写真・下=。実際に使用されていたべっ甲や象牙などの櫛や簪はとても意匠(デザイン)にこだわりが感じられる。踊りや衣装だけでなく、こうした櫛や簪にも芸妓たちは華やかさを込めたのだろう。

由緒ある「中や」にはもてなしの宴を彩る加賀蒔絵や加賀象嵌、九谷焼など優美な御膳や碗などの道具が遺され、「美術品」として展示されている。中でも目を引いたのは櫛(くし)や簪(かんざし)など芸妓たちの黒髪を飾った品々だった=写真・下=。実際に使用されていたべっ甲や象牙などの櫛や簪はとても意匠(デザイン)にこだわりが感じられる。踊りや衣装だけでなく、こうした櫛や簪にも芸妓たちは華やかさを込めたのだろう。

何百とある櫛や簪を見て、ふと思った。それに込めた想いと同時にそれぞれの人生があった。この花街で生涯を遂げた女性たちの形見の品のように思えた。

⇒27日(月)夜・金沢の天気 くもり

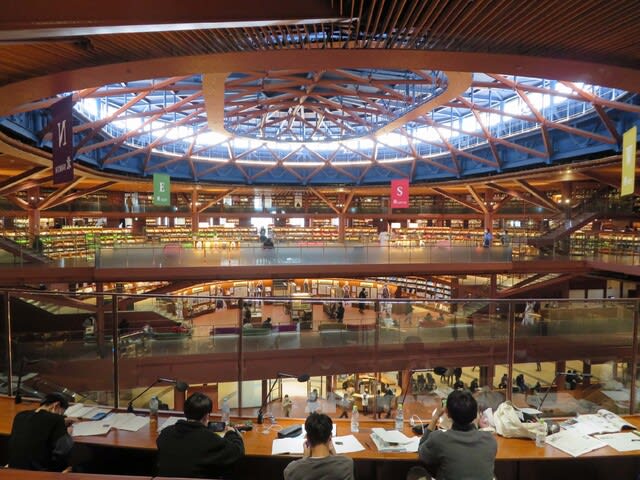

面白いのは形状だけでなく、従来の図書分類の枠を超えたコンセプトだ。吹き抜けに面して1階から上へと続く360度の円形書架には、12のテーマで7万冊の本が手に取りやすい形で並べられている。たとえば、「自分を表現する」という書架には、絵を描く、音楽を奏でる、写真を撮る、演じるといった芸術関連の本が並ぶ。それは芸術論ではなく、本を手に取って読むことで自らも表現してみたくなるような内容の本だ。司書が選りすぐった本なのだろう。ほかにも「暮らしを広げる」「文学にふれる」「仕事を考える」「体を動かす」などのテーマで本が並ぶ。

面白いのは形状だけでなく、従来の図書分類の枠を超えたコンセプトだ。吹き抜けに面して1階から上へと続く360度の円形書架には、12のテーマで7万冊の本が手に取りやすい形で並べられている。たとえば、「自分を表現する」という書架には、絵を描く、音楽を奏でる、写真を撮る、演じるといった芸術関連の本が並ぶ。それは芸術論ではなく、本を手に取って読むことで自らも表現してみたくなるような内容の本だ。司書が選りすぐった本なのだろう。ほかにも「暮らしを広げる」「文学にふれる」「仕事を考える」「体を動かす」などのテーマで本が並ぶ。 上記のテーマを含め、分類別図書の本棚には並ぶのは30万冊。それにしても、これまでの県立図書館のイメージとはがらりと変わって「会話ができる図書館」で、おしゃべりができてやスマホも使える空間だ。子どもエリアにアスレチック施設も併設されていて、休日には子ども連れの若いカップルの姿もよく見かける。

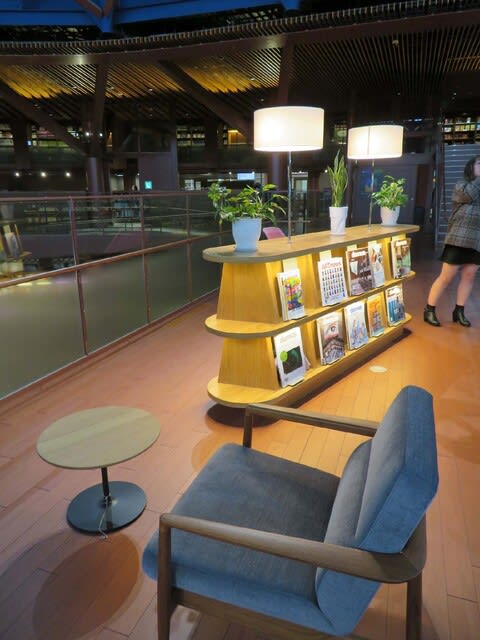

上記のテーマを含め、分類別図書の本棚には並ぶのは30万冊。それにしても、これまでの県立図書館のイメージとはがらりと変わって「会話ができる図書館」で、おしゃべりができてやスマホも使える空間だ。子どもエリアにアスレチック施設も併設されていて、休日には子ども連れの若いカップルの姿もよく見かける。 ショパンの曲『ノクターン』を奏でるピアノの音色が聞こえてきたので、1階の屋内広場に行った。置いてあるピアノを誰でも奏でることができる「街角ピアノ」ならぬ「図書館ピアノ」だ。弾いていたのは中年の女性だった。「それにしても、図書館でピアノはないだろう」と一瞬思ったが、音色が柔らかで、図書館の空間と合わなくもない。ピアノの横にある説明書きを見ると、「能登ヒバ」でつくったピアノという=写真・下=。金沢の木材卸売業者が製作して、図書館に無償で貸し出しているようだ。ピアノも弾ける図書館、まさに文化交流のエリアではある。

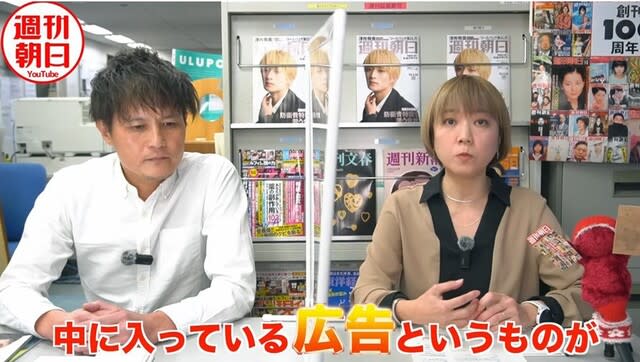

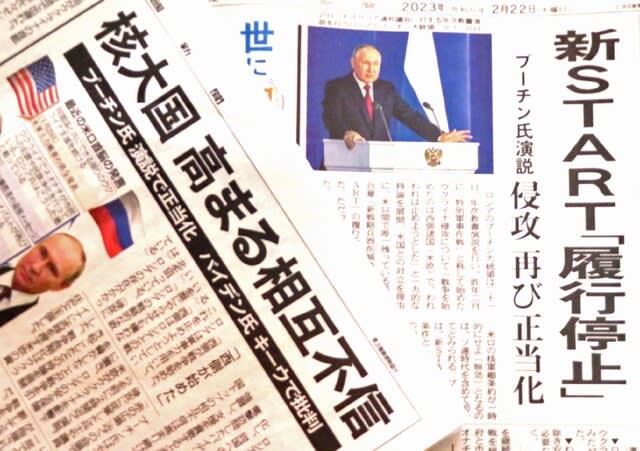

ショパンの曲『ノクターン』を奏でるピアノの音色が聞こえてきたので、1階の屋内広場に行った。置いてあるピアノを誰でも奏でることができる「街角ピアノ」ならぬ「図書館ピアノ」だ。弾いていたのは中年の女性だった。「それにしても、図書館でピアノはないだろう」と一瞬思ったが、音色が柔らかで、図書館の空間と合わなくもない。ピアノの横にある説明書きを見ると、「能登ヒバ」でつくったピアノという=写真・下=。金沢の木材卸売業者が製作して、図書館に無償で貸し出しているようだ。ピアノも弾ける図書館、まさに文化交流のエリアではある。 ただ、メディアがそのまま消え失せるのではなく、紙媒体からインターネットメディアへと転換を図ってる。冒頭の週刊朝日もユーチューブで「週刊朝日チャンネル」を開設し、今月21日に配信を始めている。編集長とデスクが出演する動画を視聴すると、休刊の大きな理由として発行部数の減少もさることながら、広告収入の落ち込みがダメージとなったと説明している=写真・上=。電通がきのう24日に発表した「2022年 日本の広告費」を見ても、その傾向が数字として表れている。

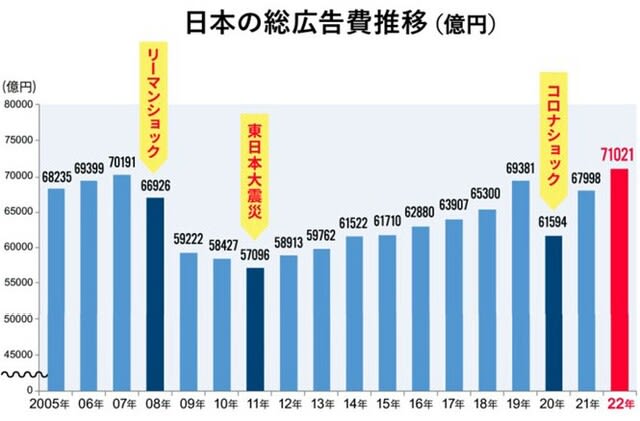

ただ、メディアがそのまま消え失せるのではなく、紙媒体からインターネットメディアへと転換を図ってる。冒頭の週刊朝日もユーチューブで「週刊朝日チャンネル」を開設し、今月21日に配信を始めている。編集長とデスクが出演する動画を視聴すると、休刊の大きな理由として発行部数の減少もさることながら、広告収入の落ち込みがダメージとなったと説明している=写真・上=。電通がきのう24日に発表した「2022年 日本の広告費」を見ても、その傾向が数字として表れている。 以下、電通公式サイトから引用する。2022年(1-12月)における日本の総広告費は7兆1021億円で、2007年に記録した7兆191億円を上回り、過去最高となった。前年比では104.4%となり、コロナ禍での落ち込みから再び成長軌道に回復したといえる=グラフ、電通「日本の総広告費推移」=。

以下、電通公式サイトから引用する。2022年(1-12月)における日本の総広告費は7兆1021億円で、2007年に記録した7兆191億円を上回り、過去最高となった。前年比では104.4%となり、コロナ禍での落ち込みから再び成長軌道に回復したといえる=グラフ、電通「日本の総広告費推移」=。 これに対し、国連で軍縮部門のトップを務める中満泉事務次長が「国連としてはいかなる計画も把握していない」と報告。イギリスの国連大使は「うその情報を広げるために常任理事国の立場を悪用するロシアを許してはならない」と述べるなど、各国からはロシアを非難する発言が相次いだ。

これに対し、国連で軍縮部門のトップを務める中満泉事務次長が「国連としてはいかなる計画も把握していない」と報告。イギリスの国連大使は「うその情報を広げるために常任理事国の立場を悪用するロシアを許してはならない」と述べるなど、各国からはロシアを非難する発言が相次いだ。 23日に開催される緊急特別会合では、決議案を採択する予定で、ロシアに対し軍の撤退および敵対行為の停止を再び求めるとみられる。国連総会での決議に法的拘束力はないが政治的な影響は大きい(同)。では、国連の安全保障理事会はどう機能しているのか。(※写真・上は国連安全保障理事会の会議室=国連広報センター公式サイトより)

23日に開催される緊急特別会合では、決議案を採択する予定で、ロシアに対し軍の撤退および敵対行為の停止を再び求めるとみられる。国連総会での決議に法的拘束力はないが政治的な影響は大きい(同)。では、国連の安全保障理事会はどう機能しているのか。(※写真・上は国連安全保障理事会の会議室=国連広報センター公式サイトより) ロシアのプーチン大統領はさらに戦況を煽る宣言を出した。NHKニュースWeb版(23日付)によると、ロシア大統領府は「祖国防衛の日」と呼ばれる軍人をたたえるロシアの祝日にあわせて、プーチン大統領の動画のメッセージを公開。この中で、「ことし、大陸間弾道ミサイル『サルマト』の実戦配備を行う。また極超音速ミサイル『キンジャール』の大量製造を継続していく。そして、海上発射型の極超音速ミサイル『ツィルコン』の大量供給を始める」と述べ、ロシア軍が保有する陸や海そして空軍の核戦力を増強していくと宣言した。

ロシアのプーチン大統領はさらに戦況を煽る宣言を出した。NHKニュースWeb版(23日付)によると、ロシア大統領府は「祖国防衛の日」と呼ばれる軍人をたたえるロシアの祝日にあわせて、プーチン大統領の動画のメッセージを公開。この中で、「ことし、大陸間弾道ミサイル『サルマト』の実戦配備を行う。また極超音速ミサイル『キンジャール』の大量製造を継続していく。そして、海上発射型の極超音速ミサイル『ツィルコン』の大量供給を始める」と述べ、ロシア軍が保有する陸や海そして空軍の核戦力を増強していくと宣言した。 バイデン大統領は声明で、

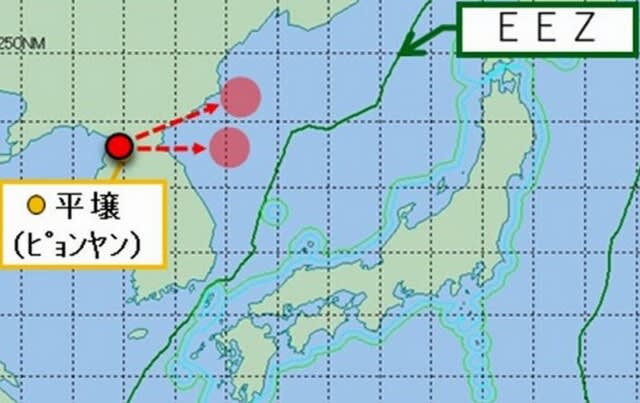

バイデン大統領は声明で、 そして異例のこともあった。韓国の中央日報Web版(同)よると、きょう発射の2時間後の午前9時に、北朝鮮の朝鮮中央テレビの放送で、アナウンサーが「20日朝7時、放射砲射撃訓練を行った」とミサイル発射を速報した。 さらに正午には、今回発射したミサイルの写真も公開。ミサイル発射の直後に写真などを公表するのは異例だ。

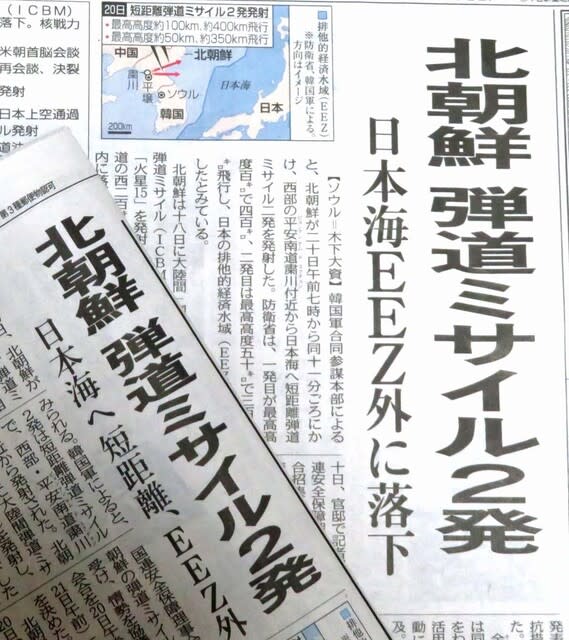

そして異例のこともあった。韓国の中央日報Web版(同)よると、きょう発射の2時間後の午前9時に、北朝鮮の朝鮮中央テレビの放送で、アナウンサーが「20日朝7時、放射砲射撃訓練を行った」とミサイル発射を速報した。 さらに正午には、今回発射したミサイルの写真も公開。ミサイル発射の直後に写真などを公表するのは異例だ。 また、北朝鮮の朝鮮中央通信(20日付)は、戦術核を搭載可能な「600㍉放射砲」2発を発射する訓練を行ったと発表した。北朝鮮は新年早々に弾道ミサイル1発を発射。前日の12月31日にも弾道ミサイル3発を日本海に向け発射している。国営メディアは、いずれも「超大型ロケット砲」だったと伝えた。朝鮮労働党機関紙「労働新聞」(1月1日付・Web版)によると、党中央委員会総会で、金正恩総書記は演説し、戦術核兵器を大量生産する必要性を述べ、「核弾頭の保有量を幾何級数的に増やす」と方針を示した。

また、北朝鮮の朝鮮中央通信(20日付)は、戦術核を搭載可能な「600㍉放射砲」2発を発射する訓練を行ったと発表した。北朝鮮は新年早々に弾道ミサイル1発を発射。前日の12月31日にも弾道ミサイル3発を日本海に向け発射している。国営メディアは、いずれも「超大型ロケット砲」だったと伝えた。朝鮮労働党機関紙「労働新聞」(1月1日付・Web版)によると、党中央委員会総会で、金正恩総書記は演説し、戦術核兵器を大量生産する必要性を述べ、「核弾頭の保有量を幾何級数的に増やす」と方針を示した。 その狙いは、アメリカと韓国が来月実施する合同軍事訓練に対する威嚇にあるようだ。共同通信Web版(17日付)によると、韓国国防省は17日、北朝鮮の核・ミサイルの脅威への対応を目的とした、米韓合同軍事演習「フリーダムシールド(自由の盾)」を3月中旬に11日間連続で実施し、期間中に大規模な野外機動訓練も行うと発表した。また、韓国ハンギョレ新聞Web版日本語(19日付)は、演習はコンピューターシミュレーションを通じて北朝鮮の核実験と軍事的挑発を想定して合同防衛態勢を点検するものだが、両国は演習期間中に師団級の合同上陸訓練と20余りの米韓連合の野外機動訓練なども行う、と報じている。

その狙いは、アメリカと韓国が来月実施する合同軍事訓練に対する威嚇にあるようだ。共同通信Web版(17日付)によると、韓国国防省は17日、北朝鮮の核・ミサイルの脅威への対応を目的とした、米韓合同軍事演習「フリーダムシールド(自由の盾)」を3月中旬に11日間連続で実施し、期間中に大規模な野外機動訓練も行うと発表した。また、韓国ハンギョレ新聞Web版日本語(19日付)は、演習はコンピューターシミュレーションを通じて北朝鮮の核実験と軍事的挑発を想定して合同防衛態勢を点検するものだが、両国は演習期間中に師団級の合同上陸訓練と20余りの米韓連合の野外機動訓練なども行う、と報じている。 以下、憶測だ。アメリカは北朝鮮を

以下、憶測だ。アメリカは北朝鮮を 北朝鮮がICBMを発射したのは、去年11月18日以来で、今回が11回目となる。ミサイル技術は進化していて、最高高度が5700㌔、飛行距離が900㌔なので、角度をつけて高く打ち上げる、いわゆる「ロフテッド軌道」と呼ばれる発射方式だ。この日、記者の質問に答えた浜田防衛大臣は「飛翔軌道に基づいて計算すると、弾頭重量などによっては1万4000㌔を超える射程となりうるとみられ、その場合、アメリカ全土が射程に含まれる」との見方を示した(18日付・朝日新聞Web版)。(※図は防衛省公式サイト「北朝鮮による核・弾道ミサイル開発について」より)

北朝鮮がICBMを発射したのは、去年11月18日以来で、今回が11回目となる。ミサイル技術は進化していて、最高高度が5700㌔、飛行距離が900㌔なので、角度をつけて高く打ち上げる、いわゆる「ロフテッド軌道」と呼ばれる発射方式だ。この日、記者の質問に答えた浜田防衛大臣は「飛翔軌道に基づいて計算すると、弾頭重量などによっては1万4000㌔を超える射程となりうるとみられ、その場合、アメリカ全土が射程に含まれる」との見方を示した(18日付・朝日新聞Web版)。(※図は防衛省公式サイト「北朝鮮による核・弾道ミサイル開発について」より)  米韓への挑発行為に狙いを定め、エスカレートさせている。金正恩総書記は2021年1月の朝鮮労働党大会で、アメリカを「最大の主敵」「戦争モンスター」と呼び、そして、去年1月の朝鮮労働党政治局会議で「アメリカ帝国主義との長期的な対決に徹底して準備しなければならない」とする方針を打ち出し、2018年に中止を表明していたICBMの発射実験や核実験について見直しを表明していた。去年6月、IAEA(国際原子力機関)は北朝鮮の豊渓里(プンゲリ)にある核実験場の坑道の1つが再び開かれたことを確認している。

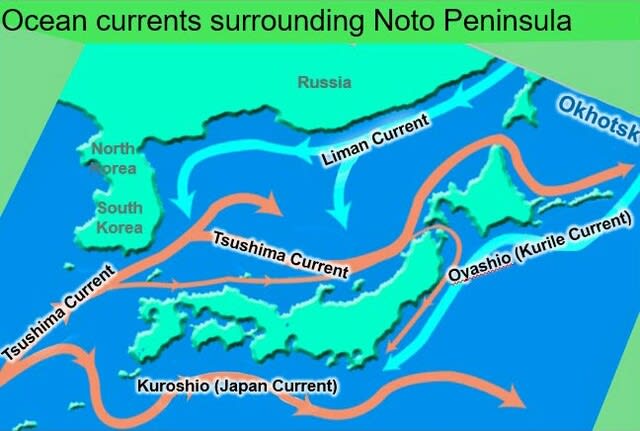

米韓への挑発行為に狙いを定め、エスカレートさせている。金正恩総書記は2021年1月の朝鮮労働党大会で、アメリカを「最大の主敵」「戦争モンスター」と呼び、そして、去年1月の朝鮮労働党政治局会議で「アメリカ帝国主義との長期的な対決に徹底して準備しなければならない」とする方針を打ち出し、2018年に中止を表明していたICBMの発射実験や核実験について見直しを表明していた。去年6月、IAEA(国際原子力機関)は北朝鮮の豊渓里(プンゲリ)にある核実験場の坑道の1つが再び開かれたことを確認している。  白山は北陸3県ほか岐阜県にまたがる標高2702㍍の活火山であり=写真・上=、富士山、立山と並んで「日本三名山」あるは「三霊山」と古より称される。奈良時代には禅定道(ぜんじょうどう)と呼ばれた登山ルートが開拓され、山岳信仰のメッカでもあった。その白山を源流とする手取川は加賀平野を流れ、日本海に注ぎこむ。40万年前から火山活動が始まったとされる白山による噴出物によって大地がつくられ、その大地を手取川が削り、峡谷や扇状地、平野が形成されてきた。国内の世界ジオパークは、洞爺湖有珠山、アポイ岳、糸魚川、伊豆半島、山陰海岸、隠岐諸島、室戸、阿蘇、島原半島の9地域があり、白山手取川の認定が正式に決まれば10番目となる。

白山は北陸3県ほか岐阜県にまたがる標高2702㍍の活火山であり=写真・上=、富士山、立山と並んで「日本三名山」あるは「三霊山」と古より称される。奈良時代には禅定道(ぜんじょうどう)と呼ばれた登山ルートが開拓され、山岳信仰のメッカでもあった。その白山を源流とする手取川は加賀平野を流れ、日本海に注ぎこむ。40万年前から火山活動が始まったとされる白山による噴出物によって大地がつくられ、その大地を手取川が削り、峡谷や扇状地、平野が形成されてきた。国内の世界ジオパークは、洞爺湖有珠山、アポイ岳、糸魚川、伊豆半島、山陰海岸、隠岐諸島、室戸、阿蘇、島原半島の9地域があり、白山手取川の認定が正式に決まれば10番目となる。 観光もさることながら学びも積極的に入れてはどうだろうか。手取川は加賀平野の水田を潤してきた=写真・下、石川県庁公式サイト「くらし・教育・環境」手取川扇状地より=。一方で、「暴れ川」の歴史があり、いまも自治体のハザードマップでは下流域は赤く染まっている。昭和9年(1934)7月11日の大水害は、いまでも語り継がれている。白山の雪解け水に加え、1日の雨量352㍉という記録的な豪雨に見舞われた。「百万貫岩」と地元で称される推定4800㌧もの巨大な岩が鉄砲水で流され、また流域の死者・行方不明者も110人余りと記録されている。

観光もさることながら学びも積極的に入れてはどうだろうか。手取川は加賀平野の水田を潤してきた=写真・下、石川県庁公式サイト「くらし・教育・環境」手取川扇状地より=。一方で、「暴れ川」の歴史があり、いまも自治体のハザードマップでは下流域は赤く染まっている。昭和9年(1934)7月11日の大水害は、いまでも語り継がれている。白山の雪解け水に加え、1日の雨量352㍉という記録的な豪雨に見舞われた。「百万貫岩」と地元で称される推定4800㌧もの巨大な岩が鉄砲水で流され、また流域の死者・行方不明者も110人余りと記録されている。