☆巨大デビルフィッシュ インバウンド観光の目玉に

前回ブログの続き。 能登半島の能登町小木で制作されたスルメイカの巨大なモニュメント「イカキング」は国内のテレビ番組で繰り返し紹介された効果もあり、観光交流センター「イカの駅つくモール」には去年4月設置からことし7月までに16万4千人が来場、うち45%の来場者がイカキングがお目当てだったことがアンケート調査で分かった(今月30日付・能登町役場公式サイト「 能登町イカキング効果算出プロジェクト報告資料」)。

サイトによると、国内メディアだけでなく、海外メディアでも数多く紹介されている。 テレビでは9局(アメリカNBC、FOX、イギリスSkyNewsなど)、新聞では11社(フランスAFP通信、アメリカNewYork times、イギリスReutersなど)と。 自身が直接目にしたのはイギリスBBCニュースWeb版(2021年5月4日付)だった。

「Covid: Japan town builds giant squid statue with relief money」の見出しでイカの巨大モニュメントの写真を掲載していた=写真=。 日本の海辺の町は、コロナ禍の緊急援助金を使って巨大なイカの像を建て、物議をかもしている、と。  記事では「町の広報担当者は、このモニュメントは観光名所となり、能登のイカを宣伝する長期戦略の一部となるだろうと話している」と日本のメディアに語ったコメントを記載している。 おそらく、担当したBBC記者は現地を訪れて取材したのではなく、提携している日本のメディアの記事を引用し、ユー・チューブ動画を使ってニュースを構成したのだろう。

記事では「町の広報担当者は、このモニュメントは観光名所となり、能登のイカを宣伝する長期戦略の一部となるだろうと話している」と日本のメディアに語ったコメントを記載している。 おそらく、担当したBBC記者は現地を訪れて取材したのではなく、提携している日本のメディアの記事を引用し、ユー・チューブ動画を使ってニュースを構成したのだろう。

能登半島の尖端の小さな町での出来事を、グローバルメディアのBBCがなぜあえてニュースとして取り上げたのか。 憶測だが、記者はイカキングの写真をネットなどで見て興味が沸いたのだろう。 前回ブログでも述べたように、欧米では、タコやイカをデビルフィッシュ(Devilfish)、「悪魔の魚」と称して忌み嫌う文化がある。 巨大化したタコやイカと闘うアメリカ映画にもなっている。 その意味で、映像のインパクトを意識したニュースではないだろうか。

このBBCニュースが世界に流れ、その後、AFP通信ニュース(5月6日付)、New York times(同)など海外メディアが続々とイカキングの話題を取り上げている。 デビルフィッシュのグローバルな宣伝効果だ。金沢のサムライ文化と能登の巨大デビルフィッシュ、北陸のインバウンド観光の戦略に値するのではないだろうか。

⇒31日(水)午前・金沢の天気 はれ

一方で物議も醸した。制作費2700万円のうち、2500万円が新型コロナウイルスの感染症対応として国が自治体に配分した地方創生臨時交付金だった。町役場には「コロナ対策に使うべき交付金ではないか。なぜモニュメントをつくるのか」と疑問の声が寄せられた。町役場では、臨時交付金には「地域の魅力磨き上げ事業」という項目があり、それに該当すると説明を重ねてきた。

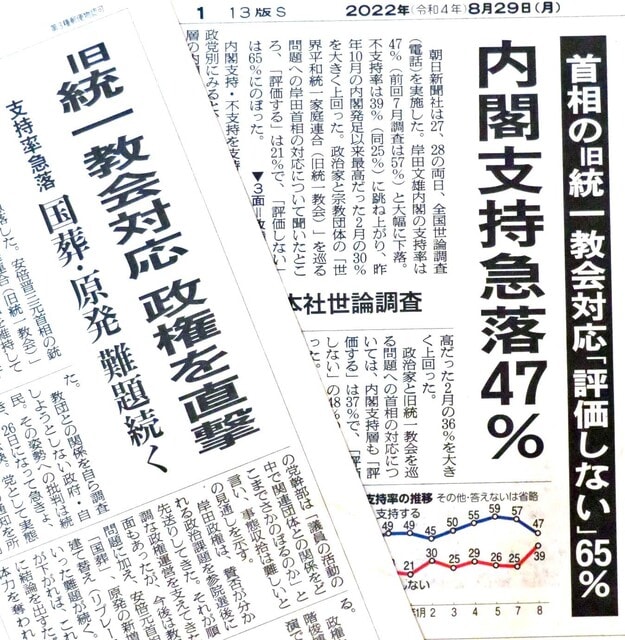

一方で物議も醸した。制作費2700万円のうち、2500万円が新型コロナウイルスの感染症対応として国が自治体に配分した地方創生臨時交付金だった。町役場には「コロナ対策に使うべき交付金ではないか。なぜモニュメントをつくるのか」と疑問の声が寄せられた。町役場では、臨時交付金には「地域の魅力磨き上げ事業」という項目があり、それに該当すると説明を重ねてきた。 安倍元総理の射殺事件でクローズアップされている世界平和統一家庭連合(旧「統一教会」)による政治家と関係や霊感商法、献金強制の問題などが連日報道されている。政治家と統一教会をめぐる問題について、岸田総理の対応を評価するかとの問いでは、「評価しない」が65%、「評価する」が21%となっている。関連して、安倍元総理の「国葬」については、「反対」50%が「賛成」41%を上回っている。

安倍元総理の射殺事件でクローズアップされている世界平和統一家庭連合(旧「統一教会」)による政治家と関係や霊感商法、献金強制の問題などが連日報道されている。政治家と統一教会をめぐる問題について、岸田総理の対応を評価するかとの問いでは、「評価しない」が65%、「評価する」が21%となっている。関連して、安倍元総理の「国葬」については、「反対」50%が「賛成」41%を上回っている。 政府は6000人規模の参列者を想定しているが、2020年10月に都内のホテルで営まれた故・中曽根元総理の内閣・自民党合同葬は1400人だったので4倍を上回る規模だ。さらに、参列する外交団は1000人を想定しているので、海外からの要人警備にも相当な費用がかかるだろう。

政府は6000人規模の参列者を想定しているが、2020年10月に都内のホテルで営まれた故・中曽根元総理の内閣・自民党合同葬は1400人だったので4倍を上回る規模だ。さらに、参列する外交団は1000人を想定しているので、海外からの要人警備にも相当な費用がかかるだろう。 とによって、むしろ統一教会に利用されてしまう懸念がある。国葬を行うような大政治家とわれわれは関係を持っていた」と教団のPRに使われる可能性を指摘していた。

とによって、むしろ統一教会に利用されてしまう懸念がある。国葬を行うような大政治家とわれわれは関係を持っていた」と教団のPRに使われる可能性を指摘していた。 一青窈のヒット曲に『ハナミズキ』という曲がある。そして同町には花見月(はなみづき)という地名の田園地帯が広がる。「づ」と「ズ」の違いはあるものの、発音は同じなので、『ハナミズキ』は母親の故郷にちなんだ曲なのかとも連想した。この件を町役場のスタッフに問い合わせたことがある。すると、「その話はこの地を訪れた人からよく尋ねられるのですが、以前ご本人に確認したところ、偶然ですという回答で、花見月を想定した曲ではないとのことでした」との返事だった。町内を走るJR七尾線の金丸駅や能登部駅、良川駅、能登二宮駅などでは、列車の接近を告げるメロディとして、この曲が流れる。

一青窈のヒット曲に『ハナミズキ』という曲がある。そして同町には花見月(はなみづき)という地名の田園地帯が広がる。「づ」と「ズ」の違いはあるものの、発音は同じなので、『ハナミズキ』は母親の故郷にちなんだ曲なのかとも連想した。この件を町役場のスタッフに問い合わせたことがある。すると、「その話はこの地を訪れた人からよく尋ねられるのですが、以前ご本人に確認したところ、偶然ですという回答で、花見月を想定した曲ではないとのことでした」との返事だった。町内を走るJR七尾線の金丸駅や能登部駅、良川駅、能登二宮駅などでは、列車の接近を告げるメロディとして、この曲が流れる。 白ワイン(シャルドネ)、赤ワイン(ヤマソービニオン)は国内のワインコンクールで何度も受賞している。また、最近では、8千年以上の長い歴史を持つワイン発祥の国、ジョージアの代表的な土着品種、サペラヴィの栽培に成功し、赤ワインを製品化している。ただ、温暖化のせいでシャルドネの栽培量が減少しているという。穴水湾のカキとシャルドネのワインがとても合うと人気だけに、現場も苦慮している。

白ワイン(シャルドネ)、赤ワイン(ヤマソービニオン)は国内のワインコンクールで何度も受賞している。また、最近では、8千年以上の長い歴史を持つワイン発祥の国、ジョージアの代表的な土着品種、サペラヴィの栽培に成功し、赤ワインを製品化している。ただ、温暖化のせいでシャルドネの栽培量が減少しているという。穴水湾のカキとシャルドネのワインがとても合うと人気だけに、現場も苦慮している。 次に訪れたのが七尾市能登島の「のとじま水族館」。この水族館では500種4万点を展示しているが、その9割が能登の海で定置網などで捕獲された生きもの。その中でスーパースターがジンベエザメ=写真・中=。小魚やプランクトンがエサで動きがゆったりしているので、人気がある。それにしても、この水族館ではプランクトンから海草、イルカ、そしてジンベエザメにいたるまで見学できる。まさに、海の生物多様性の博物館だ。

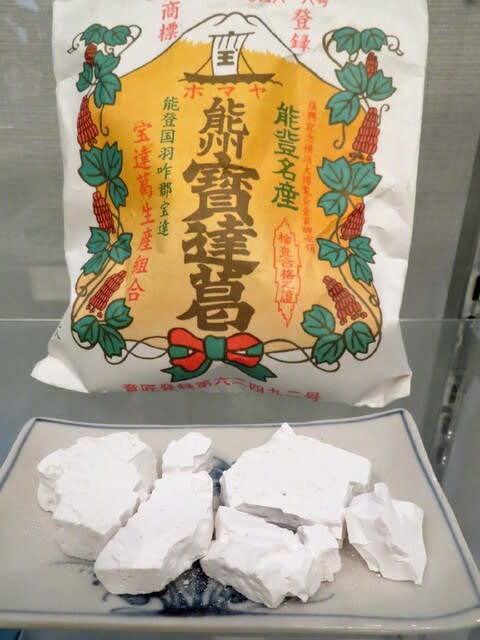

次に訪れたのが七尾市能登島の「のとじま水族館」。この水族館では500種4万点を展示しているが、その9割が能登の海で定置網などで捕獲された生きもの。その中でスーパースターがジンベエザメ=写真・中=。小魚やプランクトンがエサで動きがゆったりしているので、人気がある。それにしても、この水族館ではプランクトンから海草、イルカ、そしてジンベエザメにいたるまで見学できる。まさに、海の生物多様性の博物館だ。 して、この山はかつて加賀藩の金山だった。記録では天正12年(1584)に開山し、崩落事故が起きた寛永5年(1628)まで続いた。全国から鉱山開発や土木技師などのプロがこの地に集められ、「宝達集落」が形成された。

して、この山はかつて加賀藩の金山だった。記録では天正12年(1584)に開山し、崩落事故が起きた寛永5年(1628)まで続いた。全国から鉱山開発や土木技師などのプロがこの地に集められ、「宝達集落」が形成された。

学生たちが目を輝かせたのは、珠洲市で去年開催された「奥能登国際芸術祭2020+」の展示作品だった。予約によって鑑賞が可能な作品の中から主に3つを選んだ。一つは、「スズ・シアター・ミュージアム『光の方舟』」。家の蔵や納屋に保管されたまま忘れ去られていた民具1500点を活用し、8組のアーティストと専門家が関わって博物館と劇場が一体化した劇場型民俗博物館をオープンした。音、光、民具がアートとなって見る側に感動をもたらす。

学生たちが目を輝かせたのは、珠洲市で去年開催された「奥能登国際芸術祭2020+」の展示作品だった。予約によって鑑賞が可能な作品の中から主に3つを選んだ。一つは、「スズ・シアター・ミュージアム『光の方舟』」。家の蔵や納屋に保管されたまま忘れ去られていた民具1500点を活用し、8組のアーティストと専門家が関わって博物館と劇場が一体化した劇場型民俗博物館をオープンした。音、光、民具がアートとなって見る側に感動をもたらす。 ち込み、波と手のひらをモチーフに全面に彫刻を施したもの。学生らがチェーンソーやノミでひたすら木を彫り込んだ力作に圧倒される。

ち込み、波と手のひらをモチーフに全面に彫刻を施したもの。学生らがチェーンソーやノミでひたすら木を彫り込んだ力作に圧倒される。 ただ、植えた覚えはないので、おそらく種子が風に乗って、庭に落ちて育ったのだろう。旧盆が過ぎたこの時節は花の少ない季節で、茶花として重宝している。ただ、立場が異なればタカサゴユリは外敵、目の敵だ。国立研究開発法人「国立環境研究所」のホームページには「侵入生物データベース」の中で記載されている。侵入生物、まるでエイリアンのようなイメージだ。外来種だからと言って、すべて駆除すべきなのか、どうか。

ただ、植えた覚えはないので、おそらく種子が風に乗って、庭に落ちて育ったのだろう。旧盆が過ぎたこの時節は花の少ない季節で、茶花として重宝している。ただ、立場が異なればタカサゴユリは外敵、目の敵だ。国立研究開発法人「国立環境研究所」のホームページには「侵入生物データベース」の中で記載されている。侵入生物、まるでエイリアンのようなイメージだ。外来種だからと言って、すべて駆除すべきなのか、どうか。 能登半島をめぐる海の特徴として3つある。能登半島は海に突き出ているため、対馬海流の影響を受ける。塩分濃度が高く、時速4㌔の水流、そして暖海性の海洋生物が海流に乗って北上してくる。富山湾は岸から近い距離で一気に深くなり、1200㍍の水深となる。この「海底の谷」が海洋生物のかっこうの住処(すみか)となる。海そうが生い茂る場所を「藻場」と呼ぶが、能登半島は日本最大級の藻場の分布域でもある。この藻場によって、水質の浄化や生物多様性の維持、海岸線が保全される。

能登半島をめぐる海の特徴として3つある。能登半島は海に突き出ているため、対馬海流の影響を受ける。塩分濃度が高く、時速4㌔の水流、そして暖海性の海洋生物が海流に乗って北上してくる。富山湾は岸から近い距離で一気に深くなり、1200㍍の水深となる。この「海底の谷」が海洋生物のかっこうの住処(すみか)となる。海そうが生い茂る場所を「藻場」と呼ぶが、能登半島は日本最大級の藻場の分布域でもある。この藻場によって、水質の浄化や生物多様性の維持、海岸線が保全される。