★「国連軍縮会議」が吹っ飛ぶとき

IAEA(国際原子力機関)のグロッシ事務局長の発言は国際世論を喚起する、ある意味で絶妙なタイミングだった。NHKニュースWeb版(7日付)によると、グロッシ氏は本部があるウイーンで理事会を開き、北朝鮮のプンゲリにある核実験場の坑道の1つが再び開いた兆候がみられると指摘した。さらに、記者会見で、その事実は衛星写真から確認していると明らかにし、「専門家の分析はこの活動は過去の核実験とも似ているというものだ」と核実験が行われる可能性に懸念を示した。

IAEA公式サイト(6日付)=写真・上=にグロッシ氏のコメントが掲載されている。以下(意訳)。

IAEA公式サイト(6日付)=写真・上=にグロッシ氏のコメントが掲載されている。以下(意訳)。

豊渓里(プンゲリ)の核実験場では、おそらく核実験の準備のために坑道の1つが再開されたという兆候を観察した。核実験の実施は、国連安保理決議に違反し、深刻な懸念の原因となる。寧辺(ヨンビョン)のサイトでは活動が続いている。原子炉の運転と一致する継続的な兆候がある。ここにある放射化学研究所では、過去の廃棄物処理や維持管理活動中に観察されたことと一致する活動の兆候がある。遠心分離機濃縮施設の別館に屋根が設置されている。軽水炉付近では、2021年4月から建設中だった新棟が完成し、隣接する2棟が着工しているのが観測された。1994年に建設が中止された原子炉では、建物の解体と、他の建設プロジェクトで再利用される可能性のある一部の資材の移動が観察された。降仙(カンソン)複合施設と平山(ピョンサン)鉱山濃縮工場での活動の兆候が進行中だ。

豊渓里では2006年10月9日に最初となる核実験が行われ、2017年9月3日までに6回行われている=写真・下=。長崎大学核兵器廃絶研究センター公式サイトによると、6回目のとき、北朝鮮は「ICBMに搭載可能な水爆実験に成功」と発表していた。核実験の地震規模としては最大でマグニチュード6.3(米国地質調査所)で、メガトン級の大規模な爆発威力だった可能性がある。今後北朝鮮がICBMに搭載可能なレベルにまで核弾頭を小型化させることは時間の問題である、と分析される。

豊渓里では2006年10月9日に最初となる核実験が行われ、2017年9月3日までに6回行われている=写真・下=。長崎大学核兵器廃絶研究センター公式サイトによると、6回目のとき、北朝鮮は「ICBMに搭載可能な水爆実験に成功」と発表していた。核実験の地震規模としては最大でマグニチュード6.3(米国地質調査所)で、メガトン級の大規模な爆発威力だった可能性がある。今後北朝鮮がICBMに搭載可能なレベルにまで核弾頭を小型化させることは時間の問題である、と分析される。

北朝鮮はこれまでICBMの発射実験を繰り返してきた。それに搭載する小型核弾頭が完成すれば、核・ミサイルによる打撃能力は完成形に近くづく。最高権力者としては、核実験を一刻も早く実施したいのではないか。NHKニュースWeb版(7日付)によると、アメリカ国務省のプライス報道官は6日の記者会見で、北朝鮮が核実験を行う可能性について質問され、「われわれは北朝鮮が近日中に7回目の核実験を行おうとしているのではないかと懸念している」と述べた。

一方で、国連軍縮会議が今月2日、スイス・ジュネーブで開かれ、その議長国に北朝鮮が就いた。65ヵ国が参加して核軍縮などについて話し合うこの会議は、各国がアルファベット順に毎年6ヵ国が会期中持ち回りで4週ずつ議長国を務めていて、11年ぶりに北朝鮮が議長国となった。就任は5月30日付で、今月25日まで議長の座にある。

開幕した軍縮会議で冒頭、G7を含む48ヵ国を代表してオーストラリアの代表が、北朝鮮が核・ミサイル開発を加速させていることについて「軍縮会議の価値を著しくおとしめる無謀な行動に深い懸念を抱く」と批判し、中国やロシアなどは北朝鮮を擁護する発言を行い、非難の応酬で実質的な議論は行われなかった。今回のIAEA事務局長の発言は北朝鮮批判に拍車をかけることになる。「議長国が軍縮の義務を破っている、議長の資格はない」として強烈なボイコットが運動が起きるかもしれない。さらに、この間に北朝鮮が核実験を行えば、前代未聞の事態となるだろう。軍縮会議の存在意義そのものがないとして解体運動へと展開するのではないか。

そもそも、いま軍縮会議自体が機能不全に陥っている。1996年に包括的核実験禁止条約(CTBT)を採択したがいまだに発効されていない。国連安保理を含めて国連の矛盾が露わになってきた。

⇒7日(火)夜・金沢の天気 くもり時々あめ

もともと、欧米諸国のウクライナ支援は防衛を条件としている。アメリカは最大70㌔離れた目標に命中できる精密誘導ロケット弾を発射するシステム(HIMARS)を供与する計画だが、ロシア国内を攻撃しないという保証をゼレンスキー大統領から得た後で提供する。ドイツもロシア軍の空爆から都市全体を守ることを可能にする防空システム「短距離空対空ミサイル」を提供する(同)。

もともと、欧米諸国のウクライナ支援は防衛を条件としている。アメリカは最大70㌔離れた目標に命中できる精密誘導ロケット弾を発射するシステム(HIMARS)を供与する計画だが、ロシア国内を攻撃しないという保証をゼレンスキー大統領から得た後で提供する。ドイツもロシア軍の空爆から都市全体を守ることを可能にする防空システム「短距離空対空ミサイル」を提供する(同)。 茶席は2階の27畳の大広間。床の間に掛け軸「乕一声清風起(とらいっせい せいふうおこる)」が掛けられていた=写真=。虎の鳴き声で一陣の清風が吹いて山や海の景色が変わる例えのように、百万石祭りが行われることでコロナ禍で沈んでいる金沢に再びにぎわいが戻ることを期待するという思いが込められているそうだ。茶席の亭主の解説を聞きながら薄茶をいただく。

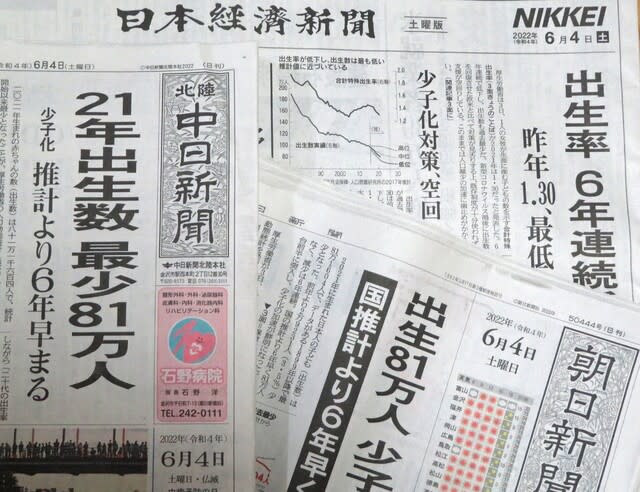

茶席は2階の27畳の大広間。床の間に掛け軸「乕一声清風起(とらいっせい せいふうおこる)」が掛けられていた=写真=。虎の鳴き声で一陣の清風が吹いて山や海の景色が変わる例えのように、百万石祭りが行われることでコロナ禍で沈んでいる金沢に再びにぎわいが戻ることを期待するという思いが込められているそうだ。茶席の亭主の解説を聞きながら薄茶をいただく。 国立社会保障・人口問題研究所が2017年7月に発表した「日本の将来推計人口」では2021年の「合計特殊出生率」が1.42、出生数は86万9千人(中位)と算出されていた(4日付・朝日新聞)。実際は出生率1.30、出生数81万1604人だったので、少子化がさらに進んだと言える。新型コロナウイルス下で結婚や妊娠を控える傾向にあったことも想像に難くない。が、このままでは人口減少の加速に歯止めがかからない。

国立社会保障・人口問題研究所が2017年7月に発表した「日本の将来推計人口」では2021年の「合計特殊出生率」が1.42、出生数は86万9千人(中位)と算出されていた(4日付・朝日新聞)。実際は出生率1.30、出生数81万1604人だったので、少子化がさらに進んだと言える。新型コロナウイルス下で結婚や妊娠を控える傾向にあったことも想像に難くない。が、このままでは人口減少の加速に歯止めがかからない。 軍縮は国連の役割そのものだ。国連憲章は、総会と安全保障理事会の双方に具体的な責任を委託している。そして、軍縮条例をまとめるのが軍縮会議だ。これまで、核兵器不拡散条約(NPT、1968年)、生物兵器禁止条約(BWC、1972年)、化学兵器禁止条約(CWC、1993年)、包括的核実験禁止条約(CTBT、1996年)などの重要な軍縮関連条約を作成。国連総会で採択された。各国による署名と批准で発効するが、CTBTについては核兵器保有国を含む44ヵ国の批准が完了していないため、26年経ったいまでも未発効の状態だ。

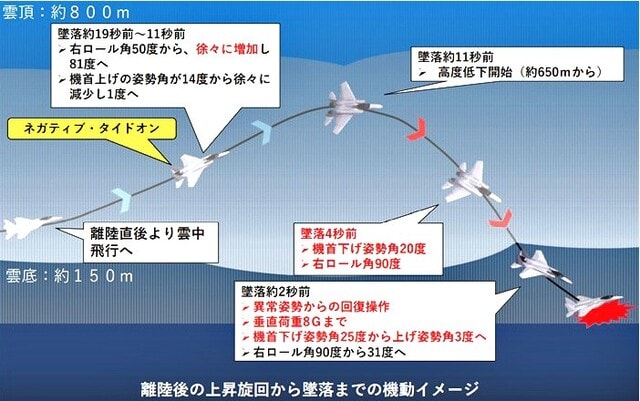

軍縮は国連の役割そのものだ。国連憲章は、総会と安全保障理事会の双方に具体的な責任を委託している。そして、軍縮条例をまとめるのが軍縮会議だ。これまで、核兵器不拡散条約(NPT、1968年)、生物兵器禁止条約(BWC、1972年)、化学兵器禁止条約(CWC、1993年)、包括的核実験禁止条約(CTBT、1996年)などの重要な軍縮関連条約を作成。国連総会で採択された。各国による署名と批准で発効するが、CTBTについては核兵器保有国を含む44ヵ国の批准が完了していないため、26年経ったいまでも未発効の状態だ。 墜落の原因について、航空自衛隊公式サイトできょう2日付のプレスリリースが掲載されている。それによると、事故原因について、「(1)事故当時の気象・天象条件及び離陸直後の姿勢や推力の変更操作等の影響を受け、自らの空間識に関する感覚が実状と異なる、空間識失調の状態にあった可能性が高い」「(2)編隊長機を捕捉するためのレーダー操作等に意識を集中させていたため、回復操作が行われるまでは、事故機の姿勢を認識していなかった可能性がある」と2点をあげている。プレスリリースの添付されたイラスト=写真=では、墜落の11秒前に高度が低下し始め、墜落の2秒前になってパイロットは異常な姿勢から回復するための操作をしたものの間に合わず墜落した。

墜落の原因について、航空自衛隊公式サイトできょう2日付のプレスリリースが掲載されている。それによると、事故原因について、「(1)事故当時の気象・天象条件及び離陸直後の姿勢や推力の変更操作等の影響を受け、自らの空間識に関する感覚が実状と異なる、空間識失調の状態にあった可能性が高い」「(2)編隊長機を捕捉するためのレーダー操作等に意識を集中させていたため、回復操作が行われるまでは、事故機の姿勢を認識していなかった可能性がある」と2点をあげている。プレスリリースの添付されたイラスト=写真=では、墜落の11秒前に高度が低下し始め、墜落の2秒前になってパイロットは異常な姿勢から回復するための操作をしたものの間に合わず墜落した。 さらに、今月30日からは地図上に5段階で色分けして表示する「キキクル(危険度分布)」で、5色を警戒レベルの色と統一して、紫は「レベル4の全員避難」、黒は「レベル5で災害切迫」。紫は早めの避難行動の呼びかけになる。しっとり梅雨もいつの間にか怖くなったなものだ。

さらに、今月30日からは地図上に5段階で色分けして表示する「キキクル(危険度分布)」で、5色を警戒レベルの色と統一して、紫は「レベル4の全員避難」、黒は「レベル5で災害切迫」。紫は早めの避難行動の呼びかけになる。しっとり梅雨もいつの間にか怖くなったなものだ。