★小麦高騰、ならば米粉スイーツやパンはいかがか

テレビでなどでよく見るウクライナの国旗の、あの青と黄のツートンカラーは上が青空で、下が麦畑をシンボル化したものと有名になった。ウクライナは小麦の生産国で、FAOの統計(FAOSTAT、2020年版)によると生産・輸出量ともに、EU、ロシア、アメリカ、カナダに次いで世界第5位の「小麦大国」でもある。そのウクライナがロシアによる侵攻で黒海が閉ざされ、小麦輸出ができなくなったことから、各国が小麦の買い占めに走り、世界の小麦価格が高騰している。

農水省公式サイト「輸入小麦の政府売渡価格の改定について」によると、もともと去年夏の高温・乾燥でアメリカやカナダ産の小麦が不作だったのに加え、ロシアの輸出規制、ウクライナ侵攻で小麦の国際価格が上昇した。このため、農水省は輸入小麦の政府売渡価格を17.3%引き上げている(4月期)。パンやスイーツ、うどん・ラーメンなど麺の原料はほぼ100%が輸入小麦となっている。スイーツはアメリカ産、あの讃岐うどんもオーストラリア産に頼っている。

この輸入小麦の政府売渡価格引き上げについて、金子農水大臣の記者会見(3月11日)が気になった。記者から「(小麦の)価格がちょっと上がった場合でも、お米で代替できるというようなお考えでしょうか」と質問された。これに対し、大臣は「米を食べてもらいたいという気持ちはあるけれども、やっぱ り、パンの業界もあればいろんな業界の方もいらっしゃいますから、そういう方の立場を考えると、こういう厳しいときに、改めて、私どもで、いろいろと、米を、というのは、やっぱり控えなければいけないかなと私は思いますけど」と答えている(農水省公式サイト)。実に煮え切らない返答だった。

り、パンの業界もあればいろんな業界の方もいらっしゃいますから、そういう方の立場を考えると、こういう厳しいときに、改めて、私どもで、いろいろと、米を、というのは、やっぱり控えなければいけないかなと私は思いますけど」と答えている(農水省公式サイト)。実に煮え切らない返答だった。

むしろ、もっと米を活用すべきと答えてもよかったのではないだろうか。パテシエの辻口博啓氏を金沢大学の講義に招いて直接聞いた話だ。米粉を使ったスイーツが好評で、パンケーキやロール、バウムクーヘン、シフォン、タルトなど種類も豊富。当初、職人仲間から「スイーツは小麦粉でつくるもので、米粉は邪道だ」と言われた。それでも米粉のスイーツにこだわったのは、小麦アレルギーのためにスイーツを食べたくても食べれない人が大勢いることに気が付いたからだとの説明だった。

小麦アレルギーの人たちのためにスイーツだけでなく、いまでは米粉によるパンや麺など多様な食材が開発されている。小麦の高騰をチャンスに、日本では余っている米の活用をこうした米粉食品の市場開拓へと広げてはどうだろうか。金子大臣にはそう答えてほしかった。いまからでも遅くはない。

(※写真は、米粉でつくるスイーツを紹介した単行本『辻口博啓のやさしい、お菓子』ソニーマガジンズ)」

⇒18日(土)夜・金沢の天気 くもり

今回の訪問は、EUがウクライナにEU候補の地位を与えるかどうかについて勧告を行う1日前に行われた。その後、今月23日と24日のEU27ヵ国の首脳会議で加盟について議論する。さらに、G7サミットとNATO首脳会議など国際会議が立て続けに開かれる。EUを主導する3ヵ国の首脳がそろってウクライナを訪問することで、EUとして結束して支援する姿勢を示す狙いがあったのだろう。現場を見て交渉するリアルな外交だ。

今回の訪問は、EUがウクライナにEU候補の地位を与えるかどうかについて勧告を行う1日前に行われた。その後、今月23日と24日のEU27ヵ国の首脳会議で加盟について議論する。さらに、G7サミットとNATO首脳会議など国際会議が立て続けに開かれる。EUを主導する3ヵ国の首脳がそろってウクライナを訪問することで、EUとして結束して支援する姿勢を示す狙いがあったのだろう。現場を見て交渉するリアルな外交だ。 もう一つ、少子化対策として「こども家庭庁」の設置法が成立し、300人規模の準備室を立ち上げる方針を示した。そして、出産費用を助成するため、現在は原則42万円が支給される「出産育児一時金」を「私の判断で大幅に増額する」と述べた。これは聞こえはよいが、現状の42万円はほとんどは「出産一時金」であり、病院に吸い取られている。岸田氏が増額した分は病院に「献上」することになりはしないか。むしろ、「出産」は保険適応、「育児」は幼稚園・保育園の経費無償化などと分けて支援した方が説得力がある。そのためのこども家庭庁ではないだろうか。

もう一つ、少子化対策として「こども家庭庁」の設置法が成立し、300人規模の準備室を立ち上げる方針を示した。そして、出産費用を助成するため、現在は原則42万円が支給される「出産育児一時金」を「私の判断で大幅に増額する」と述べた。これは聞こえはよいが、現状の42万円はほとんどは「出産一時金」であり、病院に吸い取られている。岸田氏が増額した分は病院に「献上」することになりはしないか。むしろ、「出産」は保険適応、「育児」は幼稚園・保育園の経費無償化などと分けて支援した方が説得力がある。そのためのこども家庭庁ではないだろうか。 入ると「内浦」と呼ばれる波風が静かな、見附島や九十九湾、穴水湾、七尾湾、氷見海岸と連なる。まさに動と静が織りなすリアス式海岸の絶景だ。

入ると「内浦」と呼ばれる波風が静かな、見附島や九十九湾、穴水湾、七尾湾、氷見海岸と連なる。まさに動と静が織りなすリアス式海岸の絶景だ。 「既存の国定公園周辺には、棚田や谷地田、塩田、まがき集落景観がみられ、気候や地形といった自然条件に適応した人の営みが里山の風景を形作っている。こうした人と自然との関わりが評価され、国内初の世界農業遺産に登録されている」「地域は昆虫類が豊富で、シャープゲンゴロウモドキをはじめとした二次的自然環境に依存する希少種も生息・生育し、生物多様性が高く、トキの本州最後の生息地であった」「これらの里山域は、隣接する既存の国定公園の風景を成す一体の要素と考えられる」

「既存の国定公園周辺には、棚田や谷地田、塩田、まがき集落景観がみられ、気候や地形といった自然条件に適応した人の営みが里山の風景を形作っている。こうした人と自然との関わりが評価され、国内初の世界農業遺産に登録されている」「地域は昆虫類が豊富で、シャープゲンゴロウモドキをはじめとした二次的自然環境に依存する希少種も生息・生育し、生物多様性が高く、トキの本州最後の生息地であった」「これらの里山域は、隣接する既存の国定公園の風景を成す一体の要素と考えられる」 日銀の黒田総裁は、利上げをすると財務体質が脆弱な企業や住宅ローンを抱える個人の多くが破綻し、銀行経営を直撃することを恐れているのだろう。むしろ、利上げと量的引き締め(QT=Quantitative Tightening)のタイミングを逸したのではないか。円安対策をしたくても身動きがとれないジレンマに陥っている。

日銀の黒田総裁は、利上げをすると財務体質が脆弱な企業や住宅ローンを抱える個人の多くが破綻し、銀行経営を直撃することを恐れているのだろう。むしろ、利上げと量的引き締め(QT=Quantitative Tightening)のタイミングを逸したのではないか。円安対策をしたくても身動きがとれないジレンマに陥っている。 配膳ロボットが料理を注文した客席の近くに到着すると料理が載っているトレイが青く光り、客はトレイから自分で料理を取り上げる。数秒たつと自動的に厨房に戻っていく。なるほどと思わせるのは、客が通路の床に置いている荷物を上手に避けている。おそらく、赤外線センサーや3Dカメラで感知し避ける機能が搭載されているのだろう。

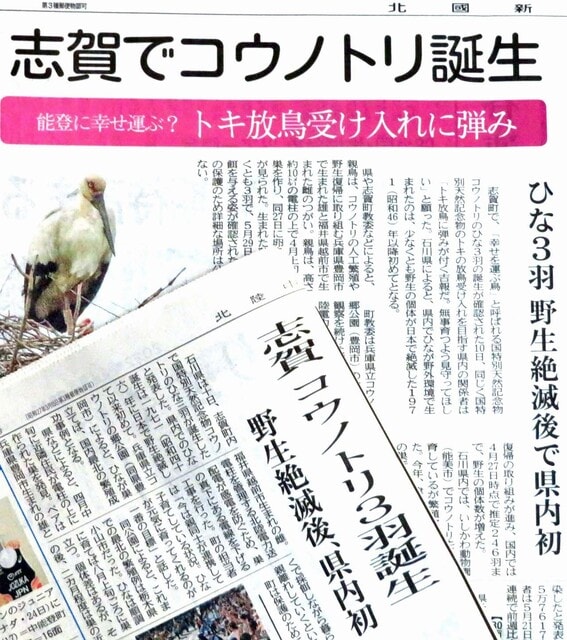

配膳ロボットが料理を注文した客席の近くに到着すると料理が載っているトレイが青く光り、客はトレイから自分で料理を取り上げる。数秒たつと自動的に厨房に戻っていく。なるほどと思わせるのは、客が通路の床に置いている荷物を上手に避けている。おそらく、赤外線センサーや3Dカメラで感知し避ける機能が搭載されているのだろう。 江戸時代には日本のいたるところでいたとされるコウノトリが明治に鉄砲が解禁となり個体数は減少。太平洋戦争の時には営巣木であるマツが燃料として伐採され生息環境が狭まり、戦後はコメの生産量を上げるために農薬が使われ、その農薬に含まれる水銀の影響によって衰弱して死ぬという受難の歴史が続いた。1956年に国の特別天然記念物の指定を受けるも、1971年5月、豊岡で保護された野生最後の1羽が死んで国内の野生のコウノトリが絶滅した。

江戸時代には日本のいたるところでいたとされるコウノトリが明治に鉄砲が解禁となり個体数は減少。太平洋戦争の時には営巣木であるマツが燃料として伐採され生息環境が狭まり、戦後はコメの生産量を上げるために農薬が使われ、その農薬に含まれる水銀の影響によって衰弱して死ぬという受難の歴史が続いた。1956年に国の特別天然記念物の指定を受けるも、1971年5月、豊岡で保護された野生最後の1羽が死んで国内の野生のコウノトリが絶滅した。 カゴから飛び立った5羽のうち一羽が近くの田んぼに降りてエサをついばみ始めた。その田んぼでは有機農法で酒米をつくっていた。金沢市の酒蔵メーカー「福光屋」などが酒米農家に「農薬を使わないでつくってほしい」と依頼していた田んぼだった。秋篠宮ご夫妻の放鳥がきっかけで地元のJAなどが中心となってコウノトリにやさしい田んぼづくりが盛んになった。

カゴから飛び立った5羽のうち一羽が近くの田んぼに降りてエサをついばみ始めた。その田んぼでは有機農法で酒米をつくっていた。金沢市の酒蔵メーカー「福光屋」などが酒米農家に「農薬を使わないでつくってほしい」と依頼していた田んぼだった。秋篠宮ご夫妻の放鳥がきっかけで地元のJAなどが中心となってコウノトリにやさしい田んぼづくりが盛んになった。 に日本で野生のコウノトリが絶滅して以来初めて。能登の自治体は同じく国の特別天然記念物トキの野生放鳥の候補地として環境省に名乗りを上げているので、コウノトリのひな誕生は追い風になりそうだ。

に日本で野生のコウノトリが絶滅して以来初めて。能登の自治体は同じく国の特別天然記念物トキの野生放鳥の候補地として環境省に名乗りを上げているので、コウノトリのひな誕生は追い風になりそうだ。 どが災いし、1971年に野生のものが絶滅した。その後、人工繁殖・野生復帰計画は豊岡市にある兵庫県立コウノトリの郷公園が中心となって担い、中国や旧ソ連から譲り受けたコウノトリ(日本定着のものと同じDNA)を元に繁殖に取り組んだ。現在国内での野外個体数は244羽が生息する(5月31日付・兵庫県立コウノトリの郷公園公式サイト)。

どが災いし、1971年に野生のものが絶滅した。その後、人工繁殖・野生復帰計画は豊岡市にある兵庫県立コウノトリの郷公園が中心となって担い、中国や旧ソ連から譲り受けたコウノトリ(日本定着のものと同じDNA)を元に繁殖に取り組んだ。現在国内での野外個体数は244羽が生息する(5月31日付・兵庫県立コウノトリの郷公園公式サイト)。 ことし石川県内は選挙ラッシュだ。3月13日は県知事選と金沢市長選、そして同市議補選のいわゆる「トリプル選挙」、4月24日は参院石川選挙区の補欠選挙、5月22日は能登半島の先端で珠洲市長選が行われた。そしていよいよ国政選挙なのだが、参院選に対する有権者の関心度は高いだろうか、投票行動はどう動くのか。

ことし石川県内は選挙ラッシュだ。3月13日は県知事選と金沢市長選、そして同市議補選のいわゆる「トリプル選挙」、4月24日は参院石川選挙区の補欠選挙、5月22日は能登半島の先端で珠洲市長選が行われた。そしていよいよ国政選挙なのだが、参院選に対する有権者の関心度は高いだろうか、投票行動はどう動くのか。 いまの時代、沿道ではスマートフォンを掲げて写真を撮る人が多く見られる。これはごく普通の光景だ。わざわざ沿道に来てパレードを見学に来た観衆とすれば、見せ場を撮るなというのは解せないだろう。ツイッターでも相当な数が上がっている。「2022年6月4日の3年ぶりに開催された #百万石まつり 印象に残ったのは撮影禁止とSNSの投稿禁止を高らかに叫ぶスタッフの声でした、とても残念な印象だけが残った。周りので見てる方も困惑してた」(7日付)など違和感の声だ。

いまの時代、沿道ではスマートフォンを掲げて写真を撮る人が多く見られる。これはごく普通の光景だ。わざわざ沿道に来てパレードを見学に来た観衆とすれば、見せ場を撮るなというのは解せないだろう。ツイッターでも相当な数が上がっている。「2022年6月4日の3年ぶりに開催された #百万石まつり 印象に残ったのは撮影禁止とSNSの投稿禁止を高らかに叫ぶスタッフの声でした、とても残念な印象だけが残った。周りので見てる方も困惑してた」(7日付)など違和感の声だ。