★セミの鳴き声なき夏本番 海岸のゴミから見えること

梅雨が明け、夏本番となったとはいえ、何かが足らない、何だろうと考えて思い出した。セミの鳴き声が聞こえないのだ。ミンミンゼミなどの初鳴きは金沢だと梅雨が明ける7月の中・下旬ごろから聞こえ、夏本番を感じさせる。ところが、ことしは梅雨が平年より25日も早く明けた。土の中でまだ幼虫のセミも戸惑っているのではないか。「そんなに勝手に早く明けるなよ、夏の本番はオレたちが奏でるんだぞ」と。

きのう、能登半島の千里浜(ちりはま)海岸で行われた清掃ボランティアに参加した=写真・上=。海岸は全長8㌔だが、うち6㌔が車での走行が可能で「千里浜なぎさドライブウェイ」と称されている。砂のきめの細かさと、適度に海水を含んで引き締まったビーチだ。波打ち際を乗用車やバスで走行できる海岸は世界で3ヵ所あり、アメリカ・フロリダ半島ののデイトナビーチ、ニュージーランド・北島のワイタレレビーチ、そして千里浜海岸だ。

きのう、能登半島の千里浜(ちりはま)海岸で行われた清掃ボランティアに参加した=写真・上=。海岸は全長8㌔だが、うち6㌔が車での走行が可能で「千里浜なぎさドライブウェイ」と称されている。砂のきめの細かさと、適度に海水を含んで引き締まったビーチだ。波打ち際を乗用車やバスで走行できる海岸は世界で3ヵ所あり、アメリカ・フロリダ半島ののデイトナビーチ、ニュージーランド・北島のワイタレレビーチ、そして千里浜海岸だ。

この海岸を守ろうと生命保険会社が毎年企画している活動で、それに参加させてもらった。能登地区の高校生たちも加わり、300人がゴミ袋とトングを持って、ゴミ集めに励んだ。金沢の日中の予想気温は34度で、気象庁からは石川県に「熱中症警戒アラート」が出ていた。現地に来てみると、浜風が心地よく吹いていて暑さをしのぐことができた。

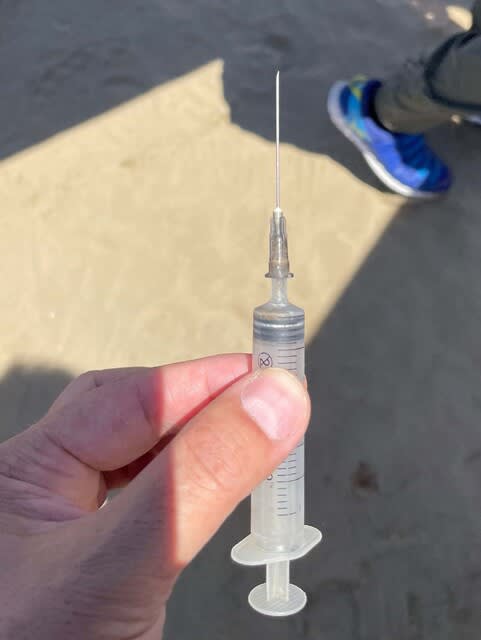

海岸清掃は午前10時に始まり11時30分まで。自身が集めたゴミはライターや空き瓶、ビニールの紐など実に多様だった。漁具のロープも拾った。事務局のまとめによると、ゴミのトータル量は426㌔に及んだ。中には、針つきの注射器=写真・中=が合計3本回収された。これまでニュースで報じられているように、ロシア製ではないだろうか。驚きだった。ペットボトルの中にはハングル文字や中国語で書かれたものもあった。海岸のゴミから見える日本海の環境問題を目の当たりにした。

海岸清掃は午前10時に始まり11時30分まで。自身が集めたゴミはライターや空き瓶、ビニールの紐など実に多様だった。漁具のロープも拾った。事務局のまとめによると、ゴミのトータル量は426㌔に及んだ。中には、針つきの注射器=写真・中=が合計3本回収された。これまでニュースで報じられているように、ロシア製ではないだろうか。驚きだった。ペットボトルの中にはハングル文字や中国語で書かれたものもあった。海岸のゴミから見える日本海の環境問題を目の当たりにした。

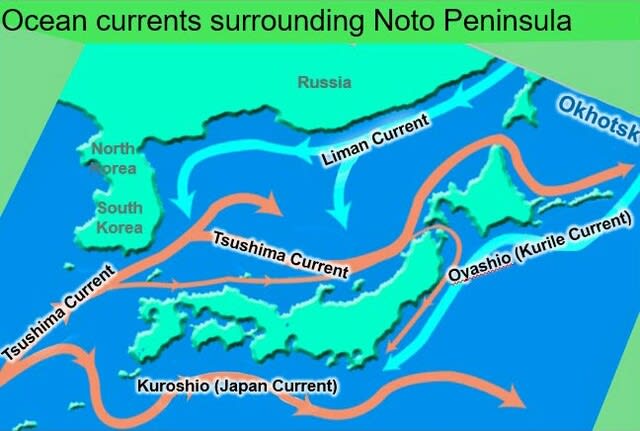

能登半島の沖合には北朝鮮の木造船などが流れ着く。大陸側に沿って南下するリマン海流が、朝鮮半島の沖で対馬海流と合流し日本海側の沿岸に流れてくる=写真・下=。とくに能登半島は突き出ているため、近隣国の漂着ゴミのたまり場になりやすい。かつて、大陸から流れ着いた漂流物の中には仏像なども あり、能登では「寄り神」として祀られている神社もある。現在では漂着物のほとんどが対岸の国からプラスチックごみや漁船から投棄された漁具類だ。

あり、能登では「寄り神」として祀られている神社もある。現在では漂着物のほとんどが対岸の国からプラスチックごみや漁船から投棄された漁具類だ。

データがある。石川県廃棄物対策課の調査(2017年2月27日-3月2日)で、県内の14の市町の海岸で合計962個のポリタンクを回収した。そのうちの57%に当たる549個にハングル文字が書かれ、373個は文字不明、27個は英語、10個は中国語、日本語は3個だった。ポリタンクや上記の注射器などの医療系廃棄物の不法投棄は国際問題だ。

対岸国の不法投棄をどう解決すればよいのか。ヒントは地中海にある。「地中海の汚染防止条約」とも呼ばれるバルセロナ条約は21ヵ国とEUが締約国として1978年に発効している。日本海にも沿岸各国との汚染防止条約が必要ではないだろうか。ただ、ロシアや北朝鮮、中国といった一筋縄ではいかない国々が相手なので、そう簡単ではないだろう。日焼けでヒリヒリと痛みが走る両腕をさすりながら、そんなことを考えた。

⇒30日(木)夜・金沢の天気 はれ

きょうもうだるような暑さだった。午後3時過ぎごろに金沢34.4度と「猛暑日」並みの暑さだった。そして、気象庁と環境省はきょう午後5時、あす29日も予想最高気温が金沢で34度を上回るとして、石川県に「熱中症警戒アラート」を出して、注意を呼び掛けている。石川県では今シーズン初めての「アラート」。外出はなるべく避け、室内をエアコンなどで涼しい環境にして過ごすこと、水分補給を行うことなどを呼びかけている。

きょうもうだるような暑さだった。午後3時過ぎごろに金沢34.4度と「猛暑日」並みの暑さだった。そして、気象庁と環境省はきょう午後5時、あす29日も予想最高気温が金沢で34度を上回るとして、石川県に「熱中症警戒アラート」を出して、注意を呼び掛けている。石川県では今シーズン初めての「アラート」。外出はなるべく避け、室内をエアコンなどで涼しい環境にして過ごすこと、水分補給を行うことなどを呼びかけている。 能登の祭りは派手でにぎやかだ。大学教員のときに、留学生たちを何度か能登の祭りに連れて行った。中国の留学生が「能登はアジアですね」と目を輝かせた。キリコは収穫を神様に感謝する祭礼用の奉灯を巨大化したもので、大きなものは高さ16㍍にもなる=写真=。輪島塗の本体を蒔(まき)絵で装飾した何基ものキリコが地区の神社に集う。集落によっては、若者たちがドテラと呼ばれる派手な衣装まとってキリコ担ぎに参加する。もともと女性の和服用の襦袢(じゅばん)を祭りのときに粋に羽織ったのがルーツとされ、花鳥風月の柄が入る。インドネシアの留学生は「少数民族も祭りのときには多彩でキラキラとした衣装を着ますよ」と。留学生たちは興味津々だった。

能登の祭りは派手でにぎやかだ。大学教員のときに、留学生たちを何度か能登の祭りに連れて行った。中国の留学生が「能登はアジアですね」と目を輝かせた。キリコは収穫を神様に感謝する祭礼用の奉灯を巨大化したもので、大きなものは高さ16㍍にもなる=写真=。輪島塗の本体を蒔(まき)絵で装飾した何基ものキリコが地区の神社に集う。集落によっては、若者たちがドテラと呼ばれる派手な衣装まとってキリコ担ぎに参加する。もともと女性の和服用の襦袢(じゅばん)を祭りのときに粋に羽織ったのがルーツとされ、花鳥風月の柄が入る。インドネシアの留学生は「少数民族も祭りのときには多彩でキラキラとした衣装を着ますよ」と。留学生たちは興味津々だった。 タマネギはサラダをはじめステーキやカレーなどさまざまな料理に使われる「万能野菜」でもある。ただ、このところ気になるのが、タマネギの価格高騰だ。ニュースでもよく取り上げられている。タマネギといえば、北海道産というイメージだが、その北海道では2021年、雨が少なく記録的な猛暑となった影響で不作だった。 出荷量では全国のシェアの60%以上を占める一大産地だけに影響が大きい。

タマネギはサラダをはじめステーキやカレーなどさまざまな料理に使われる「万能野菜」でもある。ただ、このところ気になるのが、タマネギの価格高騰だ。ニュースでもよく取り上げられている。タマネギといえば、北海道産というイメージだが、その北海道では2021年、雨が少なく記録的な猛暑となった影響で不作だった。 出荷量では全国のシェアの60%以上を占める一大産地だけに影響が大きい。 記事によると、能登半島の輪島沖で6月中旬から大漁が始まった。石川県沖には全国のイカ釣り船が100隻近く集結していて、金沢港に隣接する総合市場では22日に1箱5㌔入りのイカの箱が1万2千箱が積み上がった。23日も1万3400箱、約70㌧が水揚げされて全国へ出荷された。日本最大の卸売市場である東京の豊洲市場では金沢からの入荷が大幅に増え、高騰していた卸値が前月比で2割ほど下がった。

記事によると、能登半島の輪島沖で6月中旬から大漁が始まった。石川県沖には全国のイカ釣り船が100隻近く集結していて、金沢港に隣接する総合市場では22日に1箱5㌔入りのイカの箱が1万2千箱が積み上がった。23日も1万3400箱、約70㌧が水揚げされて全国へ出荷された。日本最大の卸売市場である東京の豊洲市場では金沢からの入荷が大幅に増え、高騰していた卸値が前月比で2割ほど下がった。 では、なぜ急に漁獲高が増えたのか。石川県水産総合センター公式サイトの「漁海況情報」によると、スルメイカ漁が始まった5月1日から6月10日までの県内水揚量は270㌧で、前年(419㌧)および過去5年平均(998㌧)を下回った。しかし、5月から7月の漁況見通しでは、5月中旬の50㍍深水温は前年より低くなって漁獲は減るものの、それ以降は海水温が上昇し、漁獲は増えると予想している。小型イカ釣り船による水揚量は3040㌧と見積もられ、前年(1343㌧)および過去5年平均(2431㌧)を上回ると予想されている。これまで、石川県沖のスルメイカは5月から6月中旬が漁期だったが、水温の環境変化で漁期が1ヵ月遅れでやってきたようだ。

では、なぜ急に漁獲高が増えたのか。石川県水産総合センター公式サイトの「漁海況情報」によると、スルメイカ漁が始まった5月1日から6月10日までの県内水揚量は270㌧で、前年(419㌧)および過去5年平均(998㌧)を下回った。しかし、5月から7月の漁況見通しでは、5月中旬の50㍍深水温は前年より低くなって漁獲は減るものの、それ以降は海水温が上昇し、漁獲は増えると予想している。小型イカ釣り船による水揚量は3040㌧と見積もられ、前年(1343㌧)および過去5年平均(2431㌧)を上回ると予想されている。これまで、石川県沖のスルメイカは5月から6月中旬が漁期だったが、水温の環境変化で漁期が1ヵ月遅れでやってきたようだ。 町役場ではカメラを設置して定点観測を行っているものの、ひな鳥の保護の観点から具体的な場所については問い合わせがあっても教えていないと記事で記されていた。そこで、巣の場所を見たことがある現地の人を探し出すことにした。

町役場ではカメラを設置して定点観測を行っているものの、ひな鳥の保護の観点から具体的な場所については問い合わせがあっても教えていないと記事で記されていた。そこで、巣の場所を見たことがある現地の人を探し出すことにした。 参院選挙がきのう公示され、7月10日の投開票に向けて18日間の選挙戦の火ぶたを切った。その争点はどこにあるのか。先述した物価高への対策は選挙の論点になるだろう。ロシアによるウクライナへの侵攻で小麦だけでなく、ガソリンなど燃料の価格上昇が全体の物価を押し上げている。価格高とどう向き合うのか。それぞれの候補者は具体策を述べてほしい。

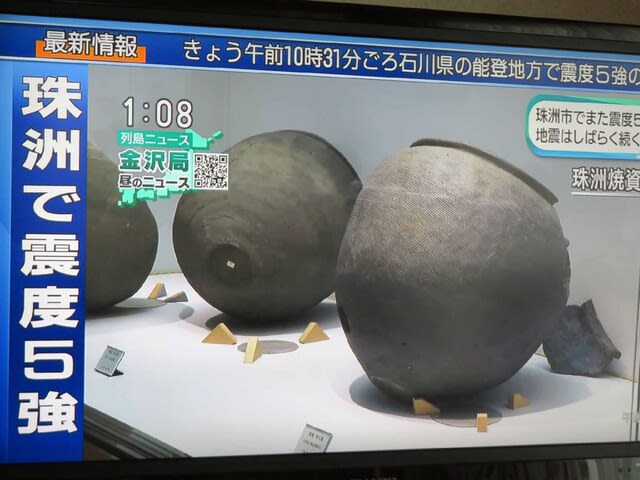

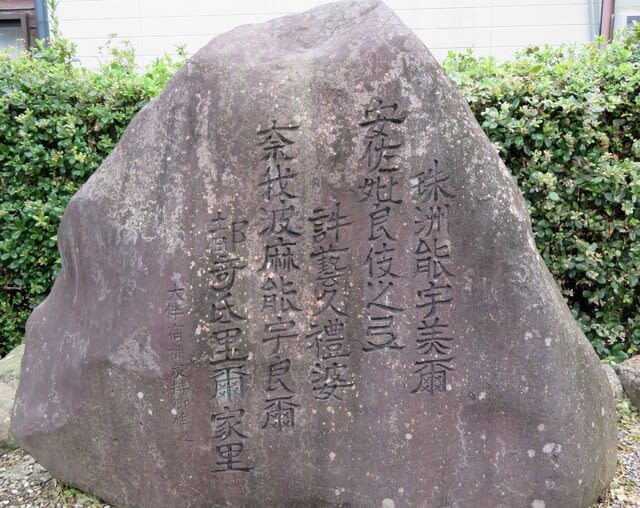

参院選挙がきのう公示され、7月10日の投開票に向けて18日間の選挙戦の火ぶたを切った。その争点はどこにあるのか。先述した物価高への対策は選挙の論点になるだろう。ロシアによるウクライナへの侵攻で小麦だけでなく、ガソリンなど燃料の価格上昇が全体の物価を押し上げている。価格高とどう向き合うのか。それぞれの候補者は具体策を述べてほしい。 珠洲焼の古陶の多くは民家の土蔵に眠っている。家宝として、大切に保管されている。多くはしっかりとした棚の下段に並べられている。上段に置くと、誤って手が触れて落ちる可能性があるのであえて下段に置いている。ところが、震度6弱、震度5強と連続すると棚から転がり落ちる。それは、珠洲焼資料館を見れば一目瞭然だ。底に固定する下支えを入れたとしても、ヨコ揺れタテ揺れには耐えられないのだろう。民家の蔵の中では相当数の作品が被害を受けていることは想像に難くない。

珠洲焼の古陶の多くは民家の土蔵に眠っている。家宝として、大切に保管されている。多くはしっかりとした棚の下段に並べられている。上段に置くと、誤って手が触れて落ちる可能性があるのであえて下段に置いている。ところが、震度6弱、震度5強と連続すると棚から転がり落ちる。それは、珠洲焼資料館を見れば一目瞭然だ。底に固定する下支えを入れたとしても、ヨコ揺れタテ揺れには耐えられないのだろう。民家の蔵の中では相当数の作品が被害を受けていることは想像に難くない。 珠洲焼の魅力に見入ったのは、2007年暮れごろだった。珠洲市のあるお宅に招かれ座敷に上がると、現代作家の手による珠洲焼の花入れに一輪の寒ツバキが活けてあった。黒い器と赤い花のコントラスに存在感があり、しばし、見とれてしまった=写真・中=。そういえば、玄関にもさりげなく珠洲焼の一輪挿しがあった。「お宅にお茶やお花を嗜(たしな)まれる方がいらっしゃるのですか」と無礼を承知で尋ねると、「いやおりません。先代からこんな感じで自己流で活けております」と主(あるじ)は笑った。

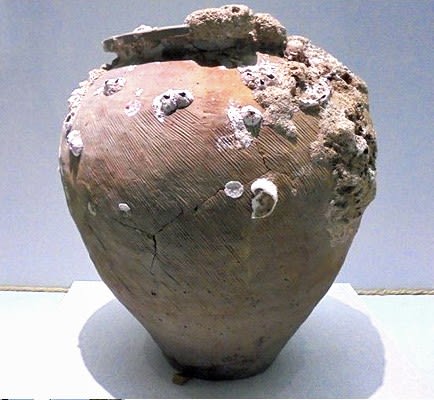

珠洲焼の魅力に見入ったのは、2007年暮れごろだった。珠洲市のあるお宅に招かれ座敷に上がると、現代作家の手による珠洲焼の花入れに一輪の寒ツバキが活けてあった。黒い器と赤い花のコントラスに存在感があり、しばし、見とれてしまった=写真・中=。そういえば、玄関にもさりげなく珠洲焼の一輪挿しがあった。「お宅にお茶やお花を嗜(たしな)まれる方がいらっしゃるのですか」と無礼を承知で尋ねると、「いやおりません。先代からこんな感じで自己流で活けております」と主(あるじ)は笑った。 っしりとした能登の家構えに合う。中でも、主が大切にしていると語っていたのは、「海揚がり」の壺だった。珠洲は室町時代にかけて中世日本を代表する焼き物の産地だったが、各地へ船で運ぶ際に船が難破。海底に眠っていた壺やかめが漁船の底引き網に引っ掛かり、古陶として揚がってくることがある。壺にへばりついた貝類がそのままになっていて、時空を超えた作品に仕上がっている。この家の主は、先祖が明治時代に引き揚げた家宝だと、うれしそうに話していたのを覚えている。

っしりとした能登の家構えに合う。中でも、主が大切にしていると語っていたのは、「海揚がり」の壺だった。珠洲は室町時代にかけて中世日本を代表する焼き物の産地だったが、各地へ船で運ぶ際に船が難破。海底に眠っていた壺やかめが漁船の底引き網に引っ掛かり、古陶として揚がってくることがある。壺にへばりついた貝類がそのままになっていて、時空を超えた作品に仕上がっている。この家の主は、先祖が明治時代に引き揚げた家宝だと、うれしそうに話していたのを覚えている。 見附島周辺は海水浴場にもなっていて、これまで何度も行ったことがある。高さ28㍍、周囲400㍍の島で、軍艦がこちらに向かってくるかのようなスケール観があるので、「軍艦島」とも呼ばれている。珠洲市は珪藻土の産地で、見附島も珪藻土からなる島で長年の風化や浸食でいまのようなカタチになったとされる。

見附島周辺は海水浴場にもなっていて、これまで何度も行ったことがある。高さ28㍍、周囲400㍍の島で、軍艦がこちらに向かってくるかのようなスケール観があるので、「軍艦島」とも呼ばれている。珠洲市は珪藻土の産地で、見附島も珪藻土からなる島で長年の風化や浸食でいまのようなカタチになったとされる。 能登を巡行し、最後の訪問地だった珠洲で朝から船に乗って越中国府に到着したときは夜だったという歌だ。ルートからすれば、船に乗ってしばらくすると見附島の横を通って航行していたはずだ。しかし、見附島を詠んだ歌はない。

能登を巡行し、最後の訪問地だった珠洲で朝から船に乗って越中国府に到着したときは夜だったという歌だ。ルートからすれば、船に乗ってしばらくすると見附島の横を通って航行していたはずだ。しかし、見附島を詠んだ歌はない。 能登半島の尖端部分を震源とする、深さ10㌔、マグニチュードは5.2の揺れ。震度6弱は珠洲市、震度5弱は能登町、震度4が輪島市と。石川県内だけでなく、震度3の揺れが新潟県上越市、富山県高岡市、氷見市、福井県あわら市で観測された。(※その後、震源の深さは13㌔、マグニチュードは5.4に修正されている)

能登半島の尖端部分を震源とする、深さ10㌔、マグニチュードは5.2の揺れ。震度6弱は珠洲市、震度5弱は能登町、震度4が輪島市と。石川県内だけでなく、震度3の揺れが新潟県上越市、富山県高岡市、氷見市、福井県あわら市で観測された。(※その後、震源の深さは13㌔、マグニチュードは5.4に修正されている) 震度6以上の強い地震がこれまでも起きている。15年前の2007年3月25日の「能登半島地震」ではマグニチュード6.9、震度6強の揺れが七尾市、輪島市、穴水町を襲った。

震度6以上の強い地震がこれまでも起きている。15年前の2007年3月25日の「能登半島地震」ではマグニチュード6.9、震度6強の揺れが七尾市、輪島市、穴水町を襲った。