☆欧米と日本のメディアのどこが違う

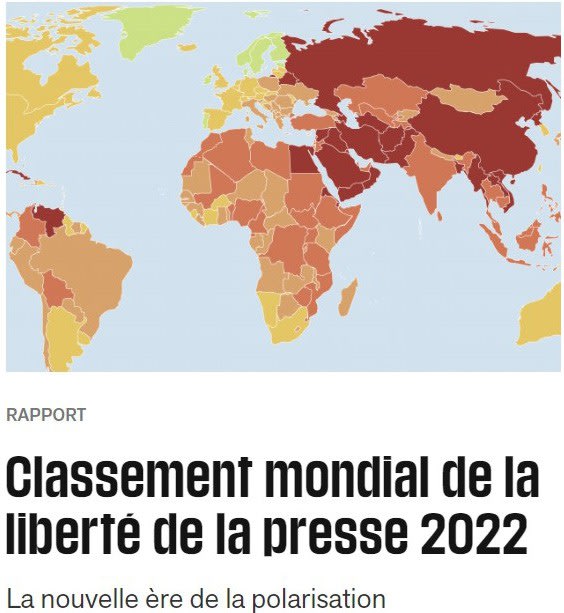

前回のブログの続き。国際NGO「国境なき記者団」は報道の自由度ランキングだけをやっているわけではない。ウクライナ西部のリビウで、「報道の自由センター」を開設し、紛争地を取材する記者やジャーナリストに対して、インターネット環境やシェルターが整った作業スペースの確保、防弾チョッキやヘルメットの提供など支援を行っている(3月7日付・朝日新聞Web版)。

きょうの朝刊を読むと=写真=、ロシアのウクライナ侵攻に関する記事は、読売新聞はリビウに派遣された2人の記者が書いている。毎日新聞はニューヨークとワシントンに駐在する記者、朝日新聞はパリとワシントンに駐在する記者、日経新聞はロンドンとワシントンに駐在する記者の記事を掲載している。

国境なき記者団による日本の報道自由度ランキングが低い理由の一つに、紛争地への記者の派遣が少ないことがこれまで指摘されている。確かに、きょうの紙面を見る限り、ウクライナ関連の現地からの記事は上記の4社のうち1社だ。日本のテレビ局や新聞社、いわゆる「組織ジャーナリズム」は原則として紛争地への記者の派遣を認めていない。組織としては危険な場所に記者を派遣することはコンプライアンス(法令順守)に反するということがベースにある。

国境なき記者団による日本の報道自由度ランキングが低い理由の一つに、紛争地への記者の派遣が少ないことがこれまで指摘されている。確かに、きょうの紙面を見る限り、ウクライナ関連の現地からの記事は上記の4社のうち1社だ。日本のテレビ局や新聞社、いわゆる「組織ジャーナリズム」は原則として紛争地への記者の派遣を認めていない。組織としては危険な場所に記者を派遣することはコンプライアンス(法令順守)に反するということがベースにある。

では、紛争地の情報をどう入手するのか、フリーのジャーナリストに依頼する、あるいは海外のメディアや通信社と提携して情報を回してもらうことになる。危険な場所で取材するのはフリーのジャーナリストだ。2015年1月、中東の紛争地域の取材をしていた後藤健二氏がシリアでイスラム過激派によって拘束され殺害された。2012年8月には同じシリアで山本美香氏が、2007年9月にミャンマーのヤンゴンで映像ジャーナリスト長井健司氏が亡くなっている。こうした日本のメディアの構造的な問題に、とくに欧米のジャーナリストたちはいぶかっている。

さらに日本の「メディア・スクラム」(集団的過熱取材)も海外のジャーナリストには奇異に映る。ラグビーのスクラムを組んで集中攻撃する様相に似ていることから登場した言葉で、ときには取材が行き過ぎ、威圧的に人々のプライバシーなどを侵害することもこれまで何度か指摘されてきた。簡単に言うと、「赤信号、みんなで渡れば怖くない」の様相だ。もちろん、メディア・スクラムは日本の報道だけの現象ではない。パパラッチという言葉が欧米にもある・・・。

⇒7日(土)午後・金沢の天気 はれ

民間組織によるランク付けとは言え、「国際的な評価」でもある。にもかかわらず、新聞・テレビのメディア各社の報道の扱いは小さい。日本新聞協会や日本放送連盟、NHKはこのランキングに関連して報道の自由を保障するよう声明や抗議文を政府に提出したというニュースは目にしたことがない。なぜか。

民間組織によるランク付けとは言え、「国際的な評価」でもある。にもかかわらず、新聞・テレビのメディア各社の報道の扱いは小さい。日本新聞協会や日本放送連盟、NHKはこのランキングに関連して報道の自由を保障するよう声明や抗議文を政府に提出したというニュースは目にしたことがない。なぜか。 ゴールデンウイークのひとコマ。加賀温泉で湯につかり、のんびりと一夜を過ごした。金沢から温泉に向かう途中の国道8号から、白山が見えた。2702㍍。富士山、立山と並んで日本の三霊山にたとえられる。青空に映えて、まさに白い山。赤瓦の民家と新緑の山々がマッチしている。このアングルに魅(ひ)かれて、車を降りて撮影する=写真・上=。

ゴールデンウイークのひとコマ。加賀温泉で湯につかり、のんびりと一夜を過ごした。金沢から温泉に向かう途中の国道8号から、白山が見えた。2702㍍。富士山、立山と並んで日本の三霊山にたとえられる。青空に映えて、まさに白い山。赤瓦の民家と新緑の山々がマッチしている。このアングルに魅(ひ)かれて、車を降りて撮影する=写真・上=。 和室の部屋に入ると、その意味が少し理解できた。ベランダに出ると外の風景はまるで自然の山庭だ=写真・下=。自然の癒しというものを感じる。旅館のパンフにはこうあった。「荘子に『虚室生白』という言葉があります。部屋はからっぽなほど光が満ちる。何もないところにこそ自由な、とらわれない心がある。『無可有』はそんな荘子のとくに好んだ言葉で、何もないこと、無為であること」

和室の部屋に入ると、その意味が少し理解できた。ベランダに出ると外の風景はまるで自然の山庭だ=写真・下=。自然の癒しというものを感じる。旅館のパンフにはこうあった。「荘子に『虚室生白』という言葉があります。部屋はからっぽなほど光が満ちる。何もないところにこそ自由な、とらわれない心がある。『無可有』はそんな荘子のとくに好んだ言葉で、何もないこと、無為であること」 注視するのは、発射された場所だ。防衛省公式サイトのイメージ図にあるように、発射は首都平壌の郊外の国際空港で行われたのだろう。ここからは、3月24日に「モンスター・ミサイル」と報じられた全長23㍍にも及ぶ大陸間弾道ミサイル「火星17型」(ICBM)が発射されている。このときは、71分飛翔し、北海道の渡島半島の西方約150㌔の日本海(EEZ内)に落下した。飛翔距離は約1100㌔、最高高度は6000㌔を超えると推定されている。射程距離は首都ワシントンほかアメリカ全土がほぼ入るとされた。

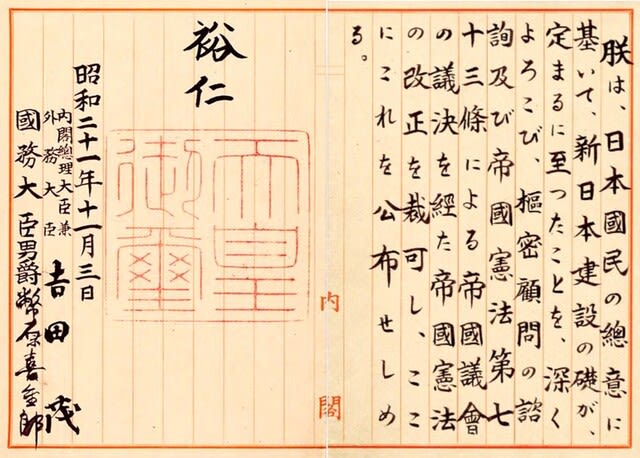

注視するのは、発射された場所だ。防衛省公式サイトのイメージ図にあるように、発射は首都平壌の郊外の国際空港で行われたのだろう。ここからは、3月24日に「モンスター・ミサイル」と報じられた全長23㍍にも及ぶ大陸間弾道ミサイル「火星17型」(ICBM)が発射されている。このときは、71分飛翔し、北海道の渡島半島の西方約150㌔の日本海(EEZ内)に落下した。飛翔距離は約1100㌔、最高高度は6000㌔を超えると推定されている。射程距離は首都ワシントンほかアメリカ全土がほぼ入るとされた。 だ、戦争放棄を定めた9条1項については、改正の必要は「ない」が80%(同80%)に上った。

だ、戦争放棄を定めた9条1項については、改正の必要は「ない」が80%(同80%)に上った。 2015年5月に行われた核兵器不拡散条約(NPT)運用検討会議で当時外務大臣だった岸田氏の演説。「70年前、私の故郷広島において、一発の原子爆弾が13万人以上の尊い命を奪いました。残された者も後遺症に苦しみ、多くの者がその後命を落としました。『被爆体験は思い出したくないが、2度と繰り返さないために忘れないようにしている』、これは多くの被爆者の思いです。被爆地広島出身の外務大臣として、私は、被爆地の思いを胸に、この会議において『核兵器のない世界』に向けた取組を前進させる決意です」(岸田文雄公式サイト)。2016年5月、当時のアメリカのオバマ大統領の広島訪問が実現した際に岸田氏は原爆ドームなどについて通訳を介さずに英語で説明を行っている。

2015年5月に行われた核兵器不拡散条約(NPT)運用検討会議で当時外務大臣だった岸田氏の演説。「70年前、私の故郷広島において、一発の原子爆弾が13万人以上の尊い命を奪いました。残された者も後遺症に苦しみ、多くの者がその後命を落としました。『被爆体験は思い出したくないが、2度と繰り返さないために忘れないようにしている』、これは多くの被爆者の思いです。被爆地広島出身の外務大臣として、私は、被爆地の思いを胸に、この会議において『核兵器のない世界』に向けた取組を前進させる決意です」(岸田文雄公式サイト)。2016年5月、当時のアメリカのオバマ大統領の広島訪問が実現した際に岸田氏は原爆ドームなどについて通訳を介さずに英語で説明を行っている。