☆言葉はリアルタイムに動く

「言葉の独り歩き」は今でもよく使われる言葉だ。言葉の本当の意味や前後の文脈が省略されて、言葉のある部分があたかも全体を象徴する言葉として広まる。言葉を発した本人は良くも悪くも「独り歩き」のワンフレ-ズで評価されることになる。この言葉の事例としては悪い意味で使われることが多い。

朝日新聞Web版(19日付)によると、早稲田大学で16日開かれた社会人向け「デジタル時代のマーケティング総合講座」で、講師を務めた牛丼チェーン「吉野家」の常務取締役企画本部長が、若い女性の誘客を「生娘をシャブ(薬物)漬け戦略」と称して、「田舎から出てきた右も左も分からない若い女の子を無垢(むく)、生娘なうちに牛丼中毒にする」などと述べた。この発言がネット上で公開され、吉野家ホールディングスはメディアの取材に「そういった趣旨の発言をしたのは事実」と認め、不適切な発言として謝罪した。

朝日新聞Web版(19日付)によると、早稲田大学で16日開かれた社会人向け「デジタル時代のマーケティング総合講座」で、講師を務めた牛丼チェーン「吉野家」の常務取締役企画本部長が、若い女性の誘客を「生娘をシャブ(薬物)漬け戦略」と称して、「田舎から出てきた右も左も分からない若い女の子を無垢(むく)、生娘なうちに牛丼中毒にする」などと述べた。この発言がネット上で公開され、吉野家ホールディングスはメディアの取材に「そういった趣旨の発言をしたのは事実」と認め、不適切な発言として謝罪した。

吉野家公式サイトは「当社役員の不適切発言についてのお詫び」(18日付)を掲載し、「当該役員が講座内で用いた言葉・表現の選択は極めて不適切であり、人権・ジェンダー問題の観点からも到底許容できるものではありません。当人も、発言内容および皆様にご迷惑とご不快な思いをさせたことに深く反省し、主催者側へは講座開催翌日に書面にて反省の意と謝罪をお伝えし、改めて対面にて謝罪予定です」と述べている。

「シャブ漬け」ではなく「虜(とりこ)にする」という表現だったら言葉が独り歩きをすることもなかったに違ない。おそらく本人はサービス精神が旺盛で、分かりやすい言葉を使ったつもりだったのだろう。社会人向け講義なので少々荒っぽい言葉も許されると勘違いしたのかもしれない。自身の経験知でもあるが、講義をしていてモチベーションが高まってくるとつい余計な言葉が頭に浮かんで使ってしまうことがある。上記のお詫びでは「対面にて謝罪予定」とあるので、記者会見を予定しているようだ。

同じ石川県出身の森喜朗元総理の発言もこれまで何度か物議を醸してきた。直近だと去年2月3日。東京五輪・パラリンピック組織委員会の会長だった森氏はJOC臨時評議員会で、「女性っていうのは競争意識が強い。誰か一人が手を挙げて言われると、自分も言わないといけないと思うんでしょうね。みんな発言される」と述べた。メディア各社はこの発言を女性差別であり、理事会への女性参画の流れにも逆行すると、世界に向けてニュースを発信した。森氏にはあの「神の国」発言(2000年5月)もある。

言葉は本人が込めた想いとは裏腹に誤解を生みやすい時代環境になっている。価値観の多様化や、とくに人権意識に富んでいる。語る場にもよるが、政治家や経営者が聴衆に面白く話せば話すほど誤解を生むことにもなりかねない。

今、NHKニュース速報Web版(12時26分)が入ってきた。「吉野家HD 不適切な発言の役員を解任 都内の大学で女性蔑視の言動と判断」。言葉は独り歩きするだけではない。リアルタイムに動く。

⇒19日(火)午後・金沢の天気 はれ

岸田総理の動きはまるで「能登・金沢・加賀」の縦断ツアーのような日程だった。朝日新聞の「首相動静(17日)」によると、午前9時5分に羽田空港発、同46分に能登空港着。10時3分、輪島市の「里山まるごとホテル」のレストラン「茅葺庵 三井の里」で地元企業関係者らと意見交換。11時56分、七尾市の公園「湯っ足りパーク」前で街頭演説。午後0時49分、道の駅「能登食祭市場」を視察。1時7分、市内の印鑰(いんにゃく)神社で祭りの山車「でか山」の制作風景を見学。同18分にすし店「松乃鮨」で、西田自民党衆院議員らと食事。同47分、報道各社のインタビュー。2時32分、かほく市の「のと里山海道高松サービスエリア」で休憩。以上が能登での動き。

岸田総理の動きはまるで「能登・金沢・加賀」の縦断ツアーのような日程だった。朝日新聞の「首相動静(17日)」によると、午前9時5分に羽田空港発、同46分に能登空港着。10時3分、輪島市の「里山まるごとホテル」のレストラン「茅葺庵 三井の里」で地元企業関係者らと意見交換。11時56分、七尾市の公園「湯っ足りパーク」前で街頭演説。午後0時49分、道の駅「能登食祭市場」を視察。1時7分、市内の印鑰(いんにゃく)神社で祭りの山車「でか山」の制作風景を見学。同18分にすし店「松乃鮨」で、西田自民党衆院議員らと食事。同47分、報道各社のインタビュー。2時32分、かほく市の「のと里山海道高松サービスエリア」で休憩。以上が能登での動き。 「5点足りず」という表現には悔しさがにじんでいるが、今回は合格する自信があったのだろう。ただ、資格試験は合格か不合格かの判定なので、点数評価は入らない。1点差であろうが、5点差であろうが不合格は不合格だ。「言い訳がましさ」を感じる。

「5点足りず」という表現には悔しさがにじんでいるが、今回は合格する自信があったのだろう。ただ、資格試験は合格か不合格かの判定なので、点数評価は入らない。1点差であろうが、5点差であろうが不合格は不合格だ。「言い訳がましさ」を感じる。 自身の手元にこのガイドブックがないので比較はできなかったが、悠仁さまの作品を読んで「はたして中学2年生の文章だろうか」との感想は持った。

自身の手元にこのガイドブックがないので比較はできなかったが、悠仁さまの作品を読んで「はたして中学2年生の文章だろうか」との感想は持った。 総理官邸公式サイトによると、松野官房長官は14日の記者会見で、読売新聞の記者が15日に北朝鮮の金日成主席生誕110周年にあたる「太陽節」を迎えることについて質問した。それに松野氏はこのように返答している。「北朝鮮は、国際社会に背を向けて、核・弾道ミサイル開発のための活動を継続する姿勢を依然として崩していない。今後もさらなる挑発活動に出る可能性も考えられる」。(※写真は3月24日に北朝鮮が打ち上げた新型ICBM=同月25日付・労働新聞Web版)

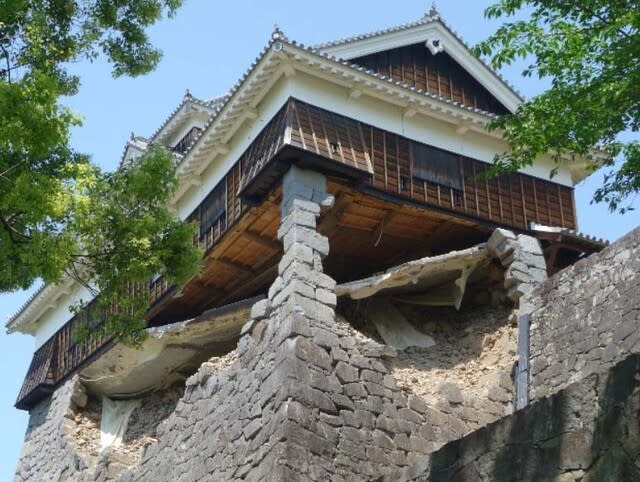

総理官邸公式サイトによると、松野官房長官は14日の記者会見で、読売新聞の記者が15日に北朝鮮の金日成主席生誕110周年にあたる「太陽節」を迎えることについて質問した。それに松野氏はこのように返答している。「北朝鮮は、国際社会に背を向けて、核・弾道ミサイル開発のための活動を継続する姿勢を依然として崩していない。今後もさらなる挑発活動に出る可能性も考えられる」。(※写真は3月24日に北朝鮮が打ち上げた新型ICBM=同月25日付・労働新聞Web版) 新幹線熊本駅に到着して向かったのは熊本城だった。当時テレビで熊本城の被災の様子が報じられ、「飯田丸五階櫓(やぐら)」が震災復興のシンボルにもなっていた。石垣が崩れるなどの恐れから城の大部分は立ち入り禁止区域になっていて、飯田丸五階櫓を見学することはできなかった。ボランティアの説明によると、櫓の重さは35㌧で、震災後しばらくはその半分の重量を一本足の石垣が支えていた=写真、熊本市役所公式サイトより=。まさに「奇跡の一本石垣」だった。崩れ落ちた10万個にもおよぶ石垣を元に戻す復旧作業が行われていた。

新幹線熊本駅に到着して向かったのは熊本城だった。当時テレビで熊本城の被災の様子が報じられ、「飯田丸五階櫓(やぐら)」が震災復興のシンボルにもなっていた。石垣が崩れるなどの恐れから城の大部分は立ち入り禁止区域になっていて、飯田丸五階櫓を見学することはできなかった。ボランティアの説明によると、櫓の重さは35㌧で、震災後しばらくはその半分の重量を一本足の石垣が支えていた=写真、熊本市役所公式サイトより=。まさに「奇跡の一本石垣」だった。崩れ落ちた10万個にもおよぶ石垣を元に戻す復旧作業が行われていた。 の空母が日本海に展開したことが明らかになったのは、北朝鮮が核実験やICBMの発射を繰り返した2017年11月以来のこと(同)。

の空母が日本海に展開したことが明らかになったのは、北朝鮮が核実験やICBMの発射を繰り返した2017年11月以来のこと(同)。 「ようやく」と述べたのも、放送とネットのリアルタイム配信は、NHKが先行して2020年4月1日から「NHK+(プラス)」で始めているので、民放の新サービスはNHKに比べれば2年遅れでもある。

「ようやく」と述べたのも、放送とネットのリアルタイム配信は、NHKが先行して2020年4月1日から「NHK+(プラス)」で始めているので、民放の新サービスはNHKに比べれば2年遅れでもある。 起し、その境目にある電子基準点『輪島』や『穴水』周辺に歪みが溜まっていると考えられる」「北信越は、最新のAIによる危険度判定で東北に次ぐ全国2位で、衛星画像の解析でも地震の前兆と思われる異常が観測されている」

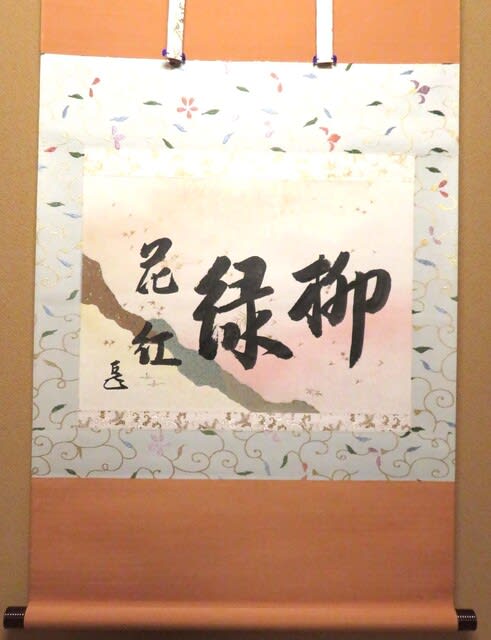

起し、その境目にある電子基準点『輪島』や『穴水』周辺に歪みが溜まっていると考えられる」「北信越は、最新のAIによる危険度判定で東北に次ぐ全国2位で、衛星画像の解析でも地震の前兆と思われる異常が観測されている」 草むしりを終え、心地よかった庭の風を連想して、床の間に『柳緑 花紅』の掛け軸を出した=写真・上=。「やなぎはみどり はなはくれない」と読む。ネットで調べると、11世紀の中国の詩人・蘇軾の詩の一部のようだ。柳は緑色をなすように、花は紅色に咲くように、それぞれに自然の理があるという意味のようだ。四文字の掛け軸は詩的であり哲学的でもある。そして、淡い二色が春の美しい景色が描き出す。ありのままの姿が真実だということ。

草むしりを終え、心地よかった庭の風を連想して、床の間に『柳緑 花紅』の掛け軸を出した=写真・上=。「やなぎはみどり はなはくれない」と読む。ネットで調べると、11世紀の中国の詩人・蘇軾の詩の一部のようだ。柳は緑色をなすように、花は紅色に咲くように、それぞれに自然の理があるという意味のようだ。四文字の掛け軸は詩的であり哲学的でもある。そして、淡い二色が春の美しい景色が描き出す。ありのままの姿が真実だということ。 思わずエッと口にした。家の床の間に掛けてきた掛け軸『柳緑 花紅』の和菓子と同じイメージだ。知人に尋ねると。にっこりと説明をしてくれた。お菓子の薄紅色は桜の花を表現している。緑色は若葉というより柳の葉を表している。京都の高瀬川などでは両サイドに桜の木と柳の木が並んでいて、この季節は重なり合うように咲く。『都の春』という生菓子は銘も含めて京都の和菓子文化なのだという。

思わずエッと口にした。家の床の間に掛けてきた掛け軸『柳緑 花紅』の和菓子と同じイメージだ。知人に尋ねると。にっこりと説明をしてくれた。お菓子の薄紅色は桜の花を表現している。緑色は若葉というより柳の葉を表している。京都の高瀬川などでは両サイドに桜の木と柳の木が並んでいて、この季節は重なり合うように咲く。『都の春』という生菓子は銘も含めて京都の和菓子文化なのだという。 けさ朝刊各紙をチェックしたが=写真=、実名報道をしていなかったのは北陸中日新聞のみだった。同系の中日新聞、東京新聞も同じだろう。その理由について、「本紙は匿名報道を続けます」の2段見出しで記載している。「中日新聞社は、事件や事故の報道で実名報道を原則としていますが、二十歳未満については健全育成を目的とした少年法の理念を尊重し、死刑が確定した後も匿名で報道してきました。少年法の改正後もこの考えを原則維持します。社会への影響が特に重大な事案については、例外的に実名での報道を検討することとし、事件の重大性や社会的影響などを慎重に判断していきます」

けさ朝刊各紙をチェックしたが=写真=、実名報道をしていなかったのは北陸中日新聞のみだった。同系の中日新聞、東京新聞も同じだろう。その理由について、「本紙は匿名報道を続けます」の2段見出しで記載している。「中日新聞社は、事件や事故の報道で実名報道を原則としていますが、二十歳未満については健全育成を目的とした少年法の理念を尊重し、死刑が確定した後も匿名で報道してきました。少年法の改正後もこの考えを原則維持します。社会への影響が特に重大な事案については、例外的に実名での報道を検討することとし、事件の重大性や社会的影響などを慎重に判断していきます」