☆「さいはての地」という特異点に迫るアートと起業

「アートとSDGsはつながるのか」、そんな思いをめぐらしながら参加したシンポジウムだった。きょう21日、能登半島の珠洲市で始まった「創造都市ネットワーク日本(CCNJ)現代芸術の国際展部会シンポジウム」。国際芸術祭を開催している自治体が開催している勉強会でもある。

珠洲市で昨年秋に開催された「奥能登国際芸術祭2020+」の総合ディレクターの北川フラム氏=写真・上=が「持続可能な地域社会と国際芸術祭」と題して基調講演。「厳しい地域ほど魅力的で、珠洲は地政学的にも特異点がある。芸術祭で大いに変わる可能性がある。ぜひ10年で最低3回の芸術祭をやってほしい」と述べた。珠洲の特異点として、「この地には日本で失われた生活が残っている。そして、国と人がつながる日本海を望む『さいはての地』であり、鉄道の消滅点でもある。地域コミュニティーの絆が強く、里山里海の自然環境に恵まれている。アートはこうした特異点に迫っていく」とアーチスト目線で珠洲の魅力と可能性を強調した。

珠洲市で昨年秋に開催された「奥能登国際芸術祭2020+」の総合ディレクターの北川フラム氏=写真・上=が「持続可能な地域社会と国際芸術祭」と題して基調講演。「厳しい地域ほど魅力的で、珠洲は地政学的にも特異点がある。芸術祭で大いに変わる可能性がある。ぜひ10年で最低3回の芸術祭をやってほしい」と述べた。珠洲の特異点として、「この地には日本で失われた生活が残っている。そして、国と人がつながる日本海を望む『さいはての地』であり、鉄道の消滅点でもある。地域コミュニティーの絆が強く、里山里海の自然環境に恵まれている。アートはこうした特異点に迫っていく」とアーチスト目線で珠洲の魅力と可能性を強調した。

珠洲市の国際芸術祭は2017年と2021年の2回。北川フラム氏が地域が大きく変化するには「10年、最低3回」と述べたが、すでに珠洲市には変化が起きている。移住者数で見てみる。芸術祭開催前の5年間(2012-16年度)と開催後の5年間(2017-21年度12月末)との比較では開催前が135人に対して、開催後は255人と1.9倍も増えている。また、今年度の上半期(4-9月)は転入者が131人、転出者が120人で、転入が初めて転出を上回った。この社会動態の変化はなぜ起きているの か。北川フラム氏が述べたように、半島の先端という地理的な条件や過疎化といったハンディはアーチストにとって「厳しい地域こそ魅力的」に感じ、移住者も共感するという現象なのか。

か。北川フラム氏が述べたように、半島の先端という地理的な条件や過疎化といったハンディはアーチストにとって「厳しい地域こそ魅力的」に感じ、移住者も共感するという現象なのか。

その社会的な背景には、若者世代を中心として都市の人口集中、一極集中とは一線を画して、地域の新たな価値を見出す動きが活発化しつつある。そんな時代とマッチしたのかもしれない。事例を一つ上げる。去年3月に東京のIT企業に勤める男性が珠洲市に移住してきた。テレワークを通して本社の仕事をしながら、副業ビジネスとして、能登でクラフトジンを開発するためだ。ジンの本場・イギリスのウェールズにある蒸留所に行き、能登のユズやクロモジ、藻塩など日本から送りそれをベースにジンの生産の委託契約を結んできた。勤務先の会社が副業を解禁としたタイミングだった。将来は小さな蒸留所を能登でつくる計画も抱いている。能登の地域資源であるボタニカル(原料植物)を探して夢に向かって進む姿と、アーチストたちの創作の姿を重なって見える。「のとジン」=写真・下=は来月から通信販売が始まる。

冒頭の「アートとSDGsはつながるのか」の問題提起は次回で。

⇒21日(金)夜・珠洲の天気 くもり時々ゆき

そして、きょう18日の午前中、「あさま山荘」がある山を再度上った。気温はマイナス5度だった。積雪の坂道を車で上るのはタイヤのスリップなどで難しくなくなり、車を降りて徒歩で上った。300㍍ほど歩くとグーグルマップの「あさま山荘」に着いた=写真・上=。友人たちと「これだ」と確かめ合った。

そして、きょう18日の午前中、「あさま山荘」がある山を再度上った。気温はマイナス5度だった。積雪の坂道を車で上るのはタイヤのスリップなどで難しくなくなり、車を降りて徒歩で上った。300㍍ほど歩くとグーグルマップの「あさま山荘」に着いた=写真・上=。友人たちと「これだ」と確かめ合った。 に建設されたものだ。まるで要塞のようだ。機動隊にとって、いわゆる突入による包囲は簡単ではないのだ。そして、連合赤軍がここから撃ったライフルの銃声はおそらくやまびこのように鳴り響いていたに違いない。連合赤軍側の威嚇射撃に対する警戒心は相当だったろう。それが同時に機動隊の動きを鈍らせたのかもしれない。

に建設されたものだ。まるで要塞のようだ。機動隊にとって、いわゆる突入による包囲は簡単ではないのだ。そして、連合赤軍がここから撃ったライフルの銃声はおそらくやまびこのように鳴り響いていたに違いない。連合赤軍側の威嚇射撃に対する警戒心は相当だったろう。それが同時に機動隊の動きを鈍らせたのかもしれない。 グーグルマップで「あさま山荘」をめがけて走行する途中に、「浅間山荘事件顕彰碑」という看板があった。車を降りて顕彰碑に向かった。顕彰碑には「治安の礎」と書かれてあった=写真=。顕彰碑の裏の添え書きを読むと、事件の翌年の1973年にあさま山荘を後方に臨む道路の入り口に建てられた。事件の教訓と犯人の凶弾に倒れ殉職した2人の警察官の功績を称えた文章が刻印されている。

グーグルマップで「あさま山荘」をめがけて走行する途中に、「浅間山荘事件顕彰碑」という看板があった。車を降りて顕彰碑に向かった。顕彰碑には「治安の礎」と書かれてあった=写真=。顕彰碑の裏の添え書きを読むと、事件の翌年の1973年にあさま山荘を後方に臨む道路の入り口に建てられた。事件の教訓と犯人の凶弾に倒れ殉職した2人の警察官の功績を称えた文章が刻印されている。 に行われた」としていて、国防科学院の幹部らが立ち会い、「全国的な鉄道機動ミサイルの運用システムを整えるための課題が議論された」としている。

に行われた」としていて、国防科学院の幹部らが立ち会い、「全国的な鉄道機動ミサイルの運用システムを整えるための課題が議論された」としている。 石川の知事選で、知名度がある保守系の政治家3人が争う構図は初めてだ。現職の谷本正憲氏(76)は自治省の元官僚で副知事に就任し、1994年3月の知事選で元農水事務次官の候補を破り、以降7期28年になる。去年11月に今期限りでの退任を表明した。その前の中西陽一氏も自治省の元官僚で副知事に就任し、1963年の知事選で当選、以降8期31年その任に当たった(76歳で在職中死亡)。自身は石川で生まれたシニア世代で、物心がついて覚えた知事の名前は「中西」「谷本」の2人しか知らない。なので「国会議員は政治家」「知事はキャリア官僚」というイメージがこびりついてしまっている。

石川の知事選で、知名度がある保守系の政治家3人が争う構図は初めてだ。現職の谷本正憲氏(76)は自治省の元官僚で副知事に就任し、1994年3月の知事選で元農水事務次官の候補を破り、以降7期28年になる。去年11月に今期限りでの退任を表明した。その前の中西陽一氏も自治省の元官僚で副知事に就任し、1963年の知事選で当選、以降8期31年その任に当たった(76歳で在職中死亡)。自身は石川で生まれたシニア世代で、物心がついて覚えた知事の名前は「中西」「谷本」の2人しか知らない。なので「国会議員は政治家」「知事はキャリア官僚」というイメージがこびりついてしまっている。 雪をすかす範囲はその家の道路に面した間口部分となる。角の家の場合は横小路があるが、そこは手をつけなくてもよい。家の正面の間口部分の道路を除雪する。しかも、車道の部分はしなくてよい。登校の児童たちが歩く歩道の部分でよい。すかした雪を家の前の側溝に落とし込み、積み上げていく。冬場の側溝は雪捨て場となる=写真・上=。

雪をすかす範囲はその家の道路に面した間口部分となる。角の家の場合は横小路があるが、そこは手をつけなくてもよい。家の正面の間口部分の道路を除雪する。しかも、車道の部分はしなくてよい。登校の児童たちが歩く歩道の部分でよい。すかした雪を家の前の側溝に落とし込み、積み上げていく。冬場の側溝は雪捨て場となる=写真・上=。 かつてスコップは鉄製が多かったが、軽量化とともにアルミ製に変化し、最近ではプラスチックなど樹脂製が主流となっている。除雪する路面はコンクリートやアスファルトなので、そこをスコップですかすとプラスチック樹脂が摩耗する=写真・下=。微細な破片は側溝を通じて川に流れ、海に出て漂うことになる。

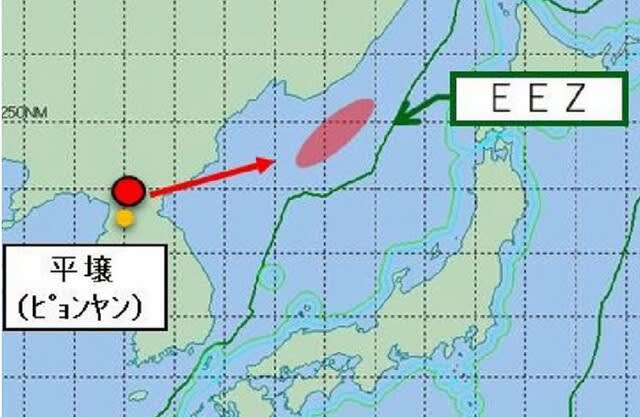

かつてスコップは鉄製が多かったが、軽量化とともにアルミ製に変化し、最近ではプラスチックなど樹脂製が主流となっている。除雪する路面はコンクリートやアスファルトなので、そこをスコップですかすとプラスチック樹脂が摩耗する=写真・下=。微細な破片は側溝を通じて川に流れ、海に出て漂うことになる。 の排他的経済水域(EEZ)外と推定されます」とコメントを書いている。この図を見て、ミサイルの発射角度を東南に25度ほど変更すれば、間違いなく能登半島に落下する。さらに、朝鮮新報(12日付)は「発射されたミサイルから分離された極超音速滑空飛行戦闘部は、距離600km辺りから滑空再跳躍し、初期発射方位角から目標点方位角へ240km旋回機動を遂行して1000km水域の設定標的を命中した」と記載している=写真・下=。この記載通りならば、北陸がすっぽり射程に入る。

の排他的経済水域(EEZ)外と推定されます」とコメントを書いている。この図を見て、ミサイルの発射角度を東南に25度ほど変更すれば、間違いなく能登半島に落下する。さらに、朝鮮新報(12日付)は「発射されたミサイルから分離された極超音速滑空飛行戦闘部は、距離600km辺りから滑空再跳躍し、初期発射方位角から目標点方位角へ240km旋回機動を遂行して1000km水域の設定標的を命中した」と記載している=写真・下=。この記載通りならば、北陸がすっぽり射程に入る。 さらに、朝鮮新報の記事は金正恩朝鮮労働党総書記が発射を視察し、「国の戦略的な軍事力を質量共に、持続的に強化し、わが軍隊の近代性を向上させるための闘いにいっそう拍車をかけなければならない」と述べと伝えている。

さらに、朝鮮新報の記事は金正恩朝鮮労働党総書記が発射を視察し、「国の戦略的な軍事力を質量共に、持続的に強化し、わが軍隊の近代性を向上させるための闘いにいっそう拍車をかけなければならない」と述べと伝えている。 北朝鮮は今月5日の午前8時7分ごろにも、内陸部から「極超音速ミサイル」を日本海に向けて発射している=写真、1月6日付・朝鮮新報Web版=。落下地点は日本の排他的経済水域(EEZ)外と推定される。航空機や船舶からの被害報告などは確認されていない。去年10月19日にも北朝鮮は潜水艦発射型弾道ミサイル(SLBM)を、9月には11・12日に長距離巡航ミサイル、15日に鉄道線路での移動式ミサイル、28日に極超音速ミサイルを発射している。

北朝鮮は今月5日の午前8時7分ごろにも、内陸部から「極超音速ミサイル」を日本海に向けて発射している=写真、1月6日付・朝鮮新報Web版=。落下地点は日本の排他的経済水域(EEZ)外と推定される。航空機や船舶からの被害報告などは確認されていない。去年10月19日にも北朝鮮は潜水艦発射型弾道ミサイル(SLBM)を、9月には11・12日に長距離巡航ミサイル、15日に鉄道線路での移動式ミサイル、28日に極超音速ミサイルを発射している。 うにして投げ入れていた。こんなことを言うと罰が当たるかもしれないが、まるで小銭を厄介払いしているようにも見えた。

うにして投げ入れていた。こんなことを言うと罰が当たるかもしれないが、まるで小銭を厄介払いしているようにも見えた。 銀行のATMでは、硬貨1枚から25枚の預け入れで110円を求められる「ATM 硬貨預払料金」が新設される、とある。

銀行のATMでは、硬貨1枚から25枚の預け入れで110円を求められる「ATM 硬貨預払料金」が新設される、とある。