☆ノーベル平和賞の遺伝子

第二次世界大戦後長らく続いたアメリカとソビエト連邦のいわゆる「冷戦」を終結に導き、ソ連で最初で最後の大統領として知られるミハイル・ゴルバチョフ氏がノーベル平和賞を受賞したのは1990年だった。中距離核戦力の全廃条約に調印したことや、グラスノスチ(情報公開)とペレストロイカ(再建)を掲げてソ連の民主化を進めたことが受賞理由だった。1991年に辞任に追い込まれたが、同時に賞金などを元手にゴルバチョフ財団を創設し、独立系新聞の創設を支援してきたことなど、後年、何度か出演した日本の民放テレビで語っていた。

きのう8日、ノーベル平和賞のニュースをテレビで視聴していて、その記憶と同時に「ノーベル賞ストーリー」というものを感じた。

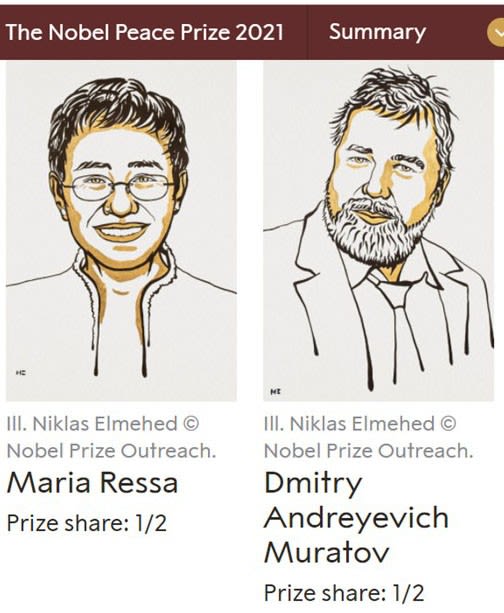

ノルウェーのオスロにあるノーベル平和賞選考委員会は、ことしのノーベル平和賞にフィリピンのインターネットメディア「Rappler(ラップラー)」代表マリア・レッサ氏と、ロシアの新聞「Novaja Gazeta(ノヴァジャ・ガゼータ)」の編集長ドミトリー・ムラトフ氏の2人を選んだと発表した(「ノーベル平和賞2021」プレスリリースWeb版)=写真=。ノヴァジャ・ガゼータ紙こそ、ゴルバチョフ氏がファンドで支援した新聞だった。以下、プレスリリースを引用する。

ノルウェーのオスロにあるノーベル平和賞選考委員会は、ことしのノーベル平和賞にフィリピンのインターネットメディア「Rappler(ラップラー)」代表マリア・レッサ氏と、ロシアの新聞「Novaja Gazeta(ノヴァジャ・ガゼータ)」の編集長ドミトリー・ムラトフ氏の2人を選んだと発表した(「ノーベル平和賞2021」プレスリリースWeb版)=写真=。ノヴァジャ・ガゼータ紙こそ、ゴルバチョフ氏がファンドで支援した新聞だった。以下、プレスリリースを引用する。

ドミトリー・ムラトフ氏は1993年創刊の独立系新聞「ノヴァジャ・ガゼータ」を立ち上げた一人。24年間、同紙の編集長を務めている。権力に対して批判的な論調を崩さず、権力の汚職、警察の暴力、不法逮捕、選挙詐欺の汚職など重要な記事を発表し、現在のロシアで最も独立性の高いメディアと評価されている。一方で、権力サイドからは嫌がらせ、脅迫、暴力、殺人にいたるさまざま迫害を受けていて、創刊から現在まで、チェチェンでの戦争に関する政府への批判記事を書いた女性記者ら同紙の6人のジャーナリスト記者が殺害されている。殺害と脅迫にもかかわらず、編集長のムラトフ氏は新聞の独立性を守り続けている。

プレスリリ-スは、フィリピンのドゥテルテ大統領とロシアのプーチン大統領の名前を記していないが、両国での人権侵害や報道の自由が危うくなっていると指摘している。フィリピンでは麻薬犯罪の取り締まりで容疑者の超法規的な殺害が続き、ドゥテルテ大統領はこれを容認している。マリア・レッサ氏はこれを正面から批判している。また、ロシアではプーチン政権に批判的なジャーナリストへの迫害が相次いでいる。今回受賞した2人は政権に妥協しない報道の自由を死守している。その姿勢を高く評価したものだ。

冒頭で「ノーベル賞ストーリー」と述べたが、ソ連の民主化を毅然と推し進めたゴルバチョフ氏。その賞金で支援した独立系新聞社の報道の自由を守る戦い。この部分を切り取って考えると、まさに「ノーベル平和賞の遺伝子」ではないかと想像してしまう。こんなことも考える。今回のノーベル賞受賞でフィリピン、ロシア政府がそれぞれに2人に対して圧力を強めるかもしれない。ノーベル賞というスポットライトを当てることで、国際世論を喚起することの効果をノーベル選考委員会は期待しているのかもしれない。

プレスリリースはこう締めくくっている。「Without freedom of expression and freedom of the press, it will be difficult to successfully promote fraternity between nations, disarmament and a better world order to succeed in our time. This year’s award of the Nobel Peace Prize is therefore firmly anchored in the provisions of Alfred Nobel’s will.」(意訳:表現の自由と報道の自由がなければ、国家間の友愛、軍縮、そしてより良い世界秩序を促進することは困難である。したがって、今年のノーベル平和賞はアルフレッド・ノーベルの意志に合致している)

⇒9日(土)夜・金沢の天気 くもり時々はれ

能登半島でも先月、9月16日にマグニチュード5.1、震度5弱の地震があった。そして、29日には日本海側が震源なのに太平洋側が揺れる「異常震域」という地震があった。震源の深さは400㌔、マグニチュード6.1の地震に、北海道、青森、岩手、福島、茨城、埼玉の1道5県の太平洋側で震度3の揺れを観測した。このところの頻発する地震に不気味さを感じる。

能登半島でも先月、9月16日にマグニチュード5.1、震度5弱の地震があった。そして、29日には日本海側が震源なのに太平洋側が揺れる「異常震域」という地震があった。震源の深さは400㌔、マグニチュード6.1の地震に、北海道、青森、岩手、福島、茨城、埼玉の1道5県の太平洋側で震度3の揺れを観測した。このところの頻発する地震に不気味さを感じる。 しているようだ(10月6日付・NHKニュースWeb版)。年内に1㍑170円を超えるのだろうか。石油価格の高騰は1970年代のオイルショックを思い出し、なんともキナ臭い。

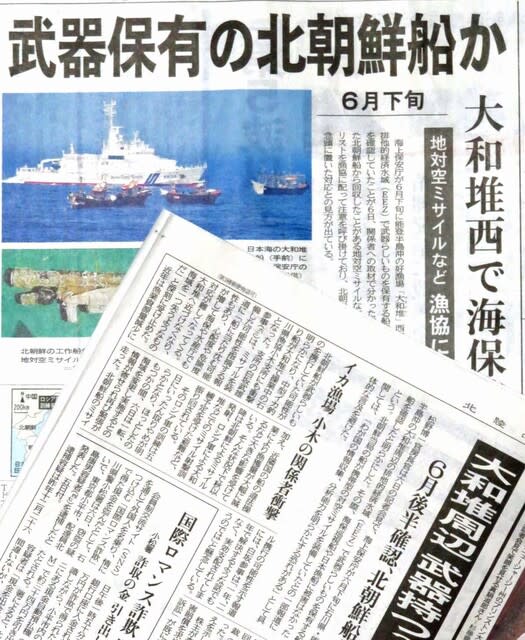

しているようだ(10月6日付・NHKニュースWeb版)。年内に1㍑170円を超えるのだろうか。石油価格の高騰は1970年代のオイルショックを思い出し、なんともキナ臭い。 対空ミサイルを装備してこの海域に出ているということは、海洋権益を主張する手段、つまり、他国の哨戒艇や漁船などを追い出すためではないかと想像してしまう。1984年7月、北朝鮮が一方的に引いた「軍事境界線」の内に侵入したとして、能登半島の小木漁協所属のイカ釣り漁船「第36八千代丸」が北朝鮮の警備艇に銃撃され、船長が死亡、乗組員4人が拿捕された。1ヵ月後に「罰金」1951万円を払わされ4人は帰国した。

対空ミサイルを装備してこの海域に出ているということは、海洋権益を主張する手段、つまり、他国の哨戒艇や漁船などを追い出すためではないかと想像してしまう。1984年7月、北朝鮮が一方的に引いた「軍事境界線」の内に侵入したとして、能登半島の小木漁協所属のイカ釣り漁船「第36八千代丸」が北朝鮮の警備艇に銃撃され、船長が死亡、乗組員4人が拿捕された。1ヵ月後に「罰金」1951万円を払わされ4人は帰国した。 実にタイムリーな受賞ではある。今月31日からイギリス・グラスゴーで国連気候変動枠組み条約第26回締約国会議(COP26)が開催され、各国の代表やNGOが脱炭素の目標や具体策について話し合う。今回のノーベル賞受賞で、温室効果ガスの削減こそ国際的な課題として広く認知されることになるだろう。

実にタイムリーな受賞ではある。今月31日からイギリス・グラスゴーで国連気候変動枠組み条約第26回締約国会議(COP26)が開催され、各国の代表やNGOが脱炭素の目標や具体策について話し合う。今回のノーベル賞受賞で、温室効果ガスの削減こそ国際的な課題として広く認知されることになるだろう。 4人が立候補した自民党総裁選(9月17日告示・29日開票)はNHKや民放各社がこぞって討論会の模様を報道するなど、「メディアジャック」現象ともいえるほどに注目された。直近の政党支持率では、日経新聞の世論調査で自民47%、立憲民主8%(9月23-25日調査)、テレビ朝日の調査で自民が49%、立憲民主9%(9月18、19日調査)と自民が支持率を伸ばしている。「鉄は熱いうちに打て」との選挙ポリシーなのだろうか。

4人が立候補した自民党総裁選(9月17日告示・29日開票)はNHKや民放各社がこぞって討論会の模様を報道するなど、「メディアジャック」現象ともいえるほどに注目された。直近の政党支持率では、日経新聞の世論調査で自民47%、立憲民主8%(9月23-25日調査)、テレビ朝日の調査で自民が49%、立憲民主9%(9月18、19日調査)と自民が支持率を伸ばしている。「鉄は熱いうちに打て」との選挙ポリシーなのだろうか。 2008年5月にCOP9がドイツのボンで開催され、日本の環境省と国連大学が主催したサイドイベント「日本の里山・里海における生物多様性」で、当時の黒田大三郎環境省審議官が「SATOYAMAイニシアティブ」を提唱した。

2008年5月にCOP9がドイツのボンで開催され、日本の環境省と国連大学が主催したサイドイベント「日本の里山・里海における生物多様性」で、当時の黒田大三郎環境省審議官が「SATOYAMAイニシアティブ」を提唱した。 このSATOYAMAをさらに国際用語へと押し上げたのは能登と佐渡だった。国連食糧農業機関(FAO、本部ローマ)が認定する世界農業遺産(GIAHS)への2011年申請に、能登の8市町は共同して「Noto’s Satoyama and Satoumi(能登の里山里海)」を、そして、佐渡市は「SADO’s Satoyama in harmony with the Japanese crested ibis(トキと共生する佐渡の里山)」を提出した。双方とも申請タイトルに「Satoyama」を冠した。2011年6月、北京でGIAHS国際フォーラムが開催され、日本で初めてこの2件がGIAHSに認定された=写真・下=。「Satoyama Initiative」の採択と連動する相乗効果でもある。

このSATOYAMAをさらに国際用語へと押し上げたのは能登と佐渡だった。国連食糧農業機関(FAO、本部ローマ)が認定する世界農業遺産(GIAHS)への2011年申請に、能登の8市町は共同して「Noto’s Satoyama and Satoumi(能登の里山里海)」を、そして、佐渡市は「SADO’s Satoyama in harmony with the Japanese crested ibis(トキと共生する佐渡の里山)」を提出した。双方とも申請タイトルに「Satoyama」を冠した。2011年6月、北京でGIAHS国際フォーラムが開催され、日本で初めてこの2件がGIAHSに認定された=写真・下=。「Satoyama Initiative」の採択と連動する相乗効果でもある。 放送とネットの同時配信では、NHKが先行して2020年4月1日から「NHK+(プラス)」で始めているので、民放初の日テレの新サービスはNHKに比べれば1年半の遅れでもある。ただ、民放でここまでこぎつけるには相当のハードルがあったことは想像に難くない。技術面もさることながら、日本独特の「放送権」の有り方だ。ローカル局には放送法で「県域」というものがあり、

放送とネットの同時配信では、NHKが先行して2020年4月1日から「NHK+(プラス)」で始めているので、民放初の日テレの新サービスはNHKに比べれば1年半の遅れでもある。ただ、民放でここまでこぎつけるには相当のハードルがあったことは想像に難くない。技術面もさることながら、日本独特の「放送権」の有り方だ。ローカル局には放送法で「県域」というものがあり、 囲とは「国民」のことと解釈する。さらに、宮内庁はPTSDの原因を誹謗中傷によるものとしている。SNSなどの誹謗中傷による侮辱罪を厳罰化する法整備が進められているので、宮内庁は「黙れ、訴えるぞ」と言っているようにも聞こえる。

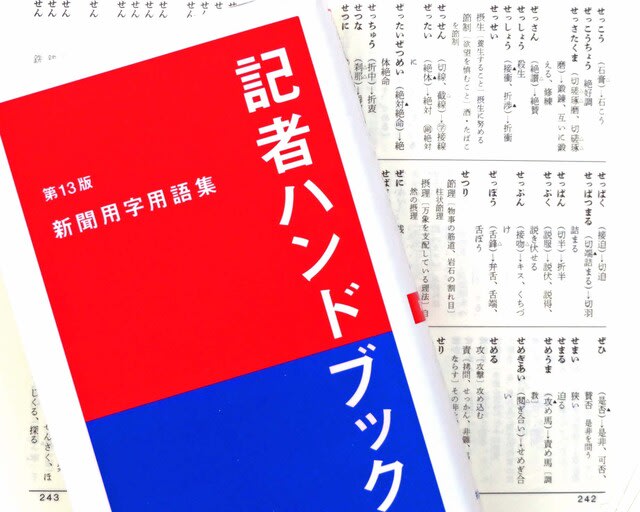

囲とは「国民」のことと解釈する。さらに、宮内庁はPTSDの原因を誹謗中傷によるものとしている。SNSなどの誹謗中傷による侮辱罪を厳罰化する法整備が進められているので、宮内庁は「黙れ、訴えるぞ」と言っているようにも聞こえる。 ど皇族は『さま』を使う。夫婦や家族単位で主語になる際は敬称を省いて『ご夫妻』『ご一家』などとする」と。このハンドブックを始めて手にしたのは新聞記者になった1978年4月だった。それからずっと新版を取り寄せながら43年間使っている。

ど皇族は『さま』を使う。夫婦や家族単位で主語になる際は敬称を省いて『ご夫妻』『ご一家』などとする」と。このハンドブックを始めて手にしたのは新聞記者になった1978年4月だった。それからずっと新版を取り寄せながら43年間使っている。