☆いまさら「敵基地攻撃能力」とは、日本海側の憂い

まるで衆院選挙のスタートを告げる「号砲」のようなタイミングだ。公示の日のきのう19日午前10時15分ごろ、北朝鮮は朝鮮半島東部の新浦付近から、弾道ミサイルを東方向に発射した。うち1発は最高高度50㌔程度を変則軌道で600㌔程度飛翔し、日本海に落下した。落下地点は日本のEEZ外と推定される。弾道ミサイルは潜水艦発射型弾道ミサイル(SLBM)の可能性がある。もう1発の飛翔距離等については、引き続き分析中(19日付・防衛省公式ホームページ)。

これを受けて、午前10時24分、総理指示が出された。「1.情報収集・分析に全力を挙げ、国民に対して、迅速・的確な情報提供を行うこと 2.航空機、船舶等の安全確認を徹底すること 3.不測の事態に備え、万全の態勢をとること」(同・総理官邸公式ホームページ)。そのとき岸田総理は何をしていたのか。同日午前9時45分にJR福島駅に到着。同10時20分に福島市の「土湯温泉観光案内所」で街頭演説。11時15分にJR福島駅で報道各社のインタビューに答えている(20日付・朝日新聞「首相動静」)。10時24分に総理指示を出した以降も仙台市で街頭演説。官邸に戻ったの午後3時3分だ。本来ならば総理指示を出した時点で即刻、

これを受けて、午前10時24分、総理指示が出された。「1.情報収集・分析に全力を挙げ、国民に対して、迅速・的確な情報提供を行うこと 2.航空機、船舶等の安全確認を徹底すること 3.不測の事態に備え、万全の態勢をとること」(同・総理官邸公式ホームページ)。そのとき岸田総理は何をしていたのか。同日午前9時45分にJR福島駅に到着。同10時20分に福島市の「土湯温泉観光案内所」で街頭演説。11時15分にJR福島駅で報道各社のインタビューに答えている(20日付・朝日新聞「首相動静」)。10時24分に総理指示を出した以降も仙台市で街頭演説。官邸に戻ったの午後3時3分だ。本来ならば総理指示を出した時点で即刻、 官邸に引き返すべきではなかったか。一国の総理の危機感というものを感じることができるだろうか。

官邸に引き返すべきではなかったか。一国の総理の危機感というものを感じることができるだろうか。

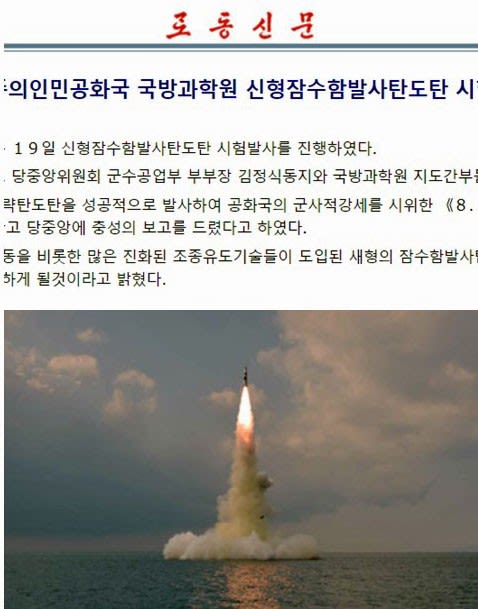

朝鮮労働党機関紙の労働新聞(20日付)をチェックすると、「조선민주주의인민공화국 국방과학원 신형잠수함발사탄도탄 시험발사 진행」(国防科学研究所が新型潜水艦発射弾道ミサイルを試験打ち上げ)の見出しで写真付きの記事を掲載している=写真・上=。炎を吹き出しながら海上を上昇していく弾道ミサイルの様子や、海面に浮上した潜水艦など、写真は計5枚=写真・下=。記事では、5年前にSLBMを初めて発射した潜水艦から再び新型SLBMの発射に成功し、国防技術の高度化や水中での作戦能力の向上に寄与すると書いている。

岸田総理は官邸に帰り、午後4時05分から国家安全保障会議に出席。同31分からの記者団のインタビューに対し、「わが国と地域の安全保障にとって見過ごすことができないものだ。すでに国家安全保障戦略などの改定を指示しており、いわゆる『敵基地攻撃能力』の保有も含め、あらゆる選択肢を検討するよう改めて確認した」と述べた(19日付・NHKニュースWeb版)。

敵基地攻撃能力は、ミサイル発射基地に対する攻撃能力を備えることで、発射を思いとどまらせる抑止力を強化する狙いがある。しかし、今回のようなSLBMの場合、あるいはことし9月15日の鉄道を利用した移動式ミサイル発射台からの弾道ミサイルの場合、どのように「発射基地」を特定し攻撃能力を備えるのか。さらに、変則軌道型の弾道ミサイルに日本のミサイル防衛システムが対応できるのか。すでに、北朝鮮の「国防技術の高度化」の方が勝っているのではないか。日本海側に住み、海の向こうの北朝鮮と向き合う一人としての憂いだ。

⇒20日(水)午前・金沢の天気 あめ

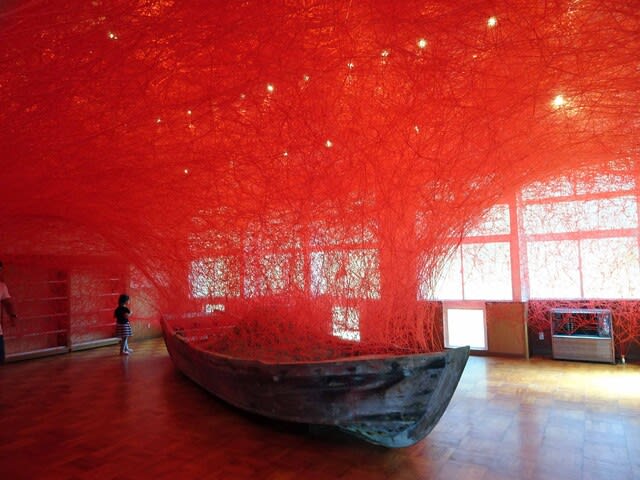

正面から見れば荒波に見えるが、斜めから見るとまったくちがった赤い雲のようにも見え、カタチの認知が変る。「見る」ことの不確実性と流動性の不思議を感得できる。倉庫の内部は薄暗く広いので、近づいて見たり、遠巻きで眺めたりしてこの立体感を楽しむことができる。芸術作品は場の選定が絶対条件だ。スプリグス氏の要望に応じて、海のそばの制作現場を選ぶために関係スタッフが相当のリサーチをかけたことは想像に難くない。

正面から見れば荒波に見えるが、斜めから見るとまったくちがった赤い雲のようにも見え、カタチの認知が変る。「見る」ことの不確実性と流動性の不思議を感得できる。倉庫の内部は薄暗く広いので、近づいて見たり、遠巻きで眺めたりしてこの立体感を楽しむことができる。芸術作品は場の選定が絶対条件だ。スプリグス氏の要望に応じて、海のそばの制作現場を選ぶために関係スタッフが相当のリサーチをかけたことは想像に難くない。  いう銭湯だった。30年前に営業をやめている。この漁港近くにある銭湯に金属彫刻の青木氏が展示空間そのものを作品とするインスタレーションを展開した。

いう銭湯だった。30年前に営業をやめている。この漁港近くにある銭湯に金属彫刻の青木氏が展示空間そのものを作品とするインスタレーションを展開した。 場の作品では、そこから見える風景もコンセプトだろう。シモン・ヴェガ氏の作品『月うさぎ:ルナクルーザー』=写真・下=は海岸近くの児童公園にあり、前回訪れたときは外観しか鑑賞することができなかった。今回は木造の月面探査機の中を見ることができた。感動したのは、コックピッド(操縦席)から見える風景は確かに月面にも見えるのだ。ヴェガ氏が制作した月面探査機は市内の空き家の廃材で創られている。古さび捨てられていくものと宇宙というフォルムが合体し、そして海が月面に見えるという奇妙な感覚。これは作家の「未来は過去のなかにある」というコンセプトを表現しているようだ(奥能登国際芸術祭ガイドブック)。場を活かし、計算し尽くされた作品ではないだろうか。

場の作品では、そこから見える風景もコンセプトだろう。シモン・ヴェガ氏の作品『月うさぎ:ルナクルーザー』=写真・下=は海岸近くの児童公園にあり、前回訪れたときは外観しか鑑賞することができなかった。今回は木造の月面探査機の中を見ることができた。感動したのは、コックピッド(操縦席)から見える風景は確かに月面にも見えるのだ。ヴェガ氏が制作した月面探査機は市内の空き家の廃材で創られている。古さび捨てられていくものと宇宙というフォルムが合体し、そして海が月面に見えるという奇妙な感覚。これは作家の「未来は過去のなかにある」というコンセプトを表現しているようだ(奥能登国際芸術祭ガイドブック)。場を活かし、計算し尽くされた作品ではないだろうか。 実際にひびのこずえ氏は能登の海を潜って得た感性で作品づくりをしている。寄せては返す潮の満ち引き、それは出会いと別れでもあり、移り変わりでもある。ここから作品名を「Come and Go」と名付けられたとボランティアガイドから説明を受けた。

実際にひびのこずえ氏は能登の海を潜って得た感性で作品づくりをしている。寄せては返す潮の満ち引き、それは出会いと別れでもあり、移り変わりでもある。ここから作品名を「Come and Go」と名付けられたとボランティアガイドから説明を受けた。 敷を借りて、5つの作品を展示している。スズプロは2017年の芸術祭から参加しているが、今回は新作として『いのりを漕ぐ』という大作を展示している。客間に能登産材の「アテ」(能登ヒバ)を持ち込み、波と手のひらをモチーフに全面に彫刻を施したもの。学生らがチェーンソーやノミでひたすら木を彫り込んだ。

敷を借りて、5つの作品を展示している。スズプロは2017年の芸術祭から参加しているが、今回は新作として『いのりを漕ぐ』という大作を展示している。客間に能登産材の「アテ」(能登ヒバ)を持ち込み、波と手のひらをモチーフに全面に彫刻を施したもの。学生らがチェーンソーやノミでひたすら木を彫り込んだ。 「目にも鮮やか」という言葉の表現があるが、まさにこの作品のことではないだろうか。金沢在住のアーティスト、山本基氏の作品『記憶への回廊』=写真・上=だ。旧の保育所施設を用いて、真っ青に塗装された壁、廊下、天井にドローイング(線画)が描かれ、活気と静謐(せいひつ)が交錯するような空間が演出される。そして、保育園らしさが残る奥の遊戯場には塩という素材を用いた立体アートが据えられている。かつて、園児たちの声が響き、にぎわったこの場所は地域の人々の幼い時の記憶を呼び起こす。

「目にも鮮やか」という言葉の表現があるが、まさにこの作品のことではないだろうか。金沢在住のアーティスト、山本基氏の作品『記憶への回廊』=写真・上=だ。旧の保育所施設を用いて、真っ青に塗装された壁、廊下、天井にドローイング(線画)が描かれ、活気と静謐(せいひつ)が交錯するような空間が演出される。そして、保育園らしさが残る奥の遊戯場には塩という素材を用いた立体アートが据えられている。かつて、園児たちの声が響き、にぎわったこの場所は地域の人々の幼い時の記憶を呼び起こす。 マシンのような空間を作りたい。そして出来ることなら、大切な思い出に想いを寄せながら、未来をみつめる機会となってほしい。そう願っています」

マシンのような空間を作りたい。そして出来ることなら、大切な思い出に想いを寄せながら、未来をみつめる機会となってほしい。そう願っています」 NHKニュースによると、きょう政府は、岸田総理を本部長にすべての閣僚が参加する「新しい資本主義実現本部」を設置し=写真、首相官邸公式ホームページより=、経済成長の具体策を検討してきた「成長戦略会議」を廃止して、本部のもとに「新しい資本主義実現会議」を設けることを決定した。会議のメンバーの有識者15人のうち、半数近い7人が女性。日本総合研究所の翁百合理事長やAIコンサルティングの会社「シナモン」(東京)社長の平野未来氏らが参加する。経済3団体と連合の代表、中小・新興企業の経営者も出席する。

NHKニュースによると、きょう政府は、岸田総理を本部長にすべての閣僚が参加する「新しい資本主義実現本部」を設置し=写真、首相官邸公式ホームページより=、経済成長の具体策を検討してきた「成長戦略会議」を廃止して、本部のもとに「新しい資本主義実現会議」を設けることを決定した。会議のメンバーの有識者15人のうち、半数近い7人が女性。日本総合研究所の翁百合理事長やAIコンサルティングの会社「シナモン」(東京)社長の平野未来氏らが参加する。経済3団体と連合の代表、中小・新興企業の経営者も出席する。 格調査(10月13日付)によると、今月11日時点のレギュラーガソリン価格の全国平均は1㍑=162円となり、前週の160円から2円値上がり。1年前の134円と比較すると28円(20%)もの急激な値上がりだ。パンデミックの緩和などで世界で原油の需給がひっ迫しているようだ。このペースで値上げが続けば来月中には1㍑170円を超えるのではないか。1970年代のオイルショックを思い出す。

格調査(10月13日付)によると、今月11日時点のレギュラーガソリン価格の全国平均は1㍑=162円となり、前週の160円から2円値上がり。1年前の134円と比較すると28円(20%)もの急激な値上がりだ。パンデミックの緩和などで世界で原油の需給がひっ迫しているようだ。このペースで値上げが続けば来月中には1㍑170円を超えるのではないか。1970年代のオイルショックを思い出す。 投票が行われるのは今回が初めて(10月14日付・NHKニュースWeb版)。とすると、選挙のために選挙をやるようなイメージだ。もちろん、コロナ禍の影響でここまで日程がもつれ込んだ事情は理解できる。

投票が行われるのは今回が初めて(10月14日付・NHKニュースWeb版)。とすると、選挙のために選挙をやるようなイメージだ。もちろん、コロナ禍の影響でここまで日程がもつれ込んだ事情は理解できる。 一バイオリンで活躍する原田智子さん、そして、原田さんが敬愛するというピアニスト小林道夫氏を招いて、ピアノとバイオリンのソナタの魅力を披露した。

一バイオリンで活躍する原田智子さん、そして、原田さんが敬愛するというピアニスト小林道夫氏を招いて、ピアノとバイオリンのソナタの魅力を披露した。 次の秋の夜長は、まるでベートーベンの「運命」をテレビで見るような感覚だった。10日に放送されたTBSの日曜劇場「日本沈没―希望のひと―」(午後9時)の初回=写真・中=。1973年の小松左京のSF小説が原作。2023年の東京を舞台に内閣府や環境省の官僚、東大の地震学者らが、天才肌の地震学者が唱える巨大地震説を伏せようと画策する。環境省の官僚が海に潜ると、海底の地下からガスが噴き出して空洞に吸い込まれそうになるシーンはリアル感があった。ラストシーンは実際に島が沈むというニュース速報が流れ、騒然となる。

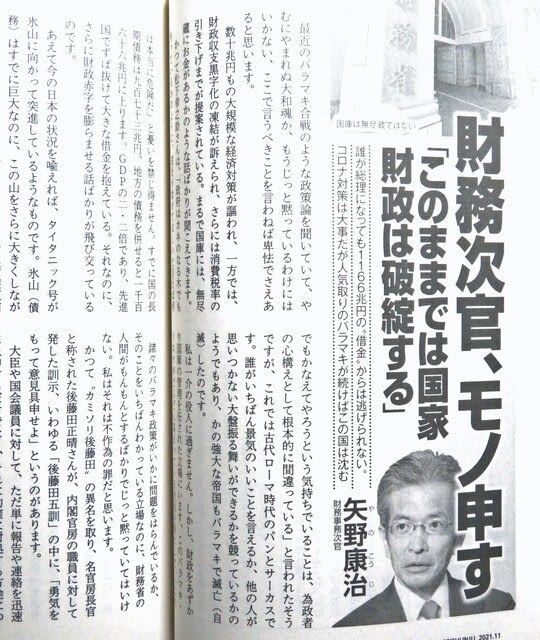

次の秋の夜長は、まるでベートーベンの「運命」をテレビで見るような感覚だった。10日に放送されたTBSの日曜劇場「日本沈没―希望のひと―」(午後9時)の初回=写真・中=。1973年の小松左京のSF小説が原作。2023年の東京を舞台に内閣府や環境省の官僚、東大の地震学者らが、天才肌の地震学者が唱える巨大地震説を伏せようと画策する。環境省の官僚が海に潜ると、海底の地下からガスが噴き出して空洞に吸い込まれそうになるシーンはリアル感があった。ラストシーンは実際に島が沈むというニュース速報が流れ、騒然となる。 月刊誌「文藝春秋」(11月号)の「財務次官、モノ申す 『このままでは国家財政は破綻する』」=写真・下=を秋の夜長に読んだ。「最近のバラマキ合戦のような政策論を聞いていて、やむにやまれぬ大和魂か、もうじっと黙っているわけにはいかない、ここで言うべきことを言わねば卑怯でさえあると思います。」との出だし。現職の財務事務次官による、強烈な政治家批判だ。「数十兆円もの大規模な経済対策が謳われ」は岸田総理の自民党総裁選での主張のこと。また、「財政収支黒字化の凍結」は総裁選での高市早苗氏の政策だった。「さらには消費税率の引き下げまでが提案されている」は立憲民主党の枝野代表の公約だ。

月刊誌「文藝春秋」(11月号)の「財務次官、モノ申す 『このままでは国家財政は破綻する』」=写真・下=を秋の夜長に読んだ。「最近のバラマキ合戦のような政策論を聞いていて、やむにやまれぬ大和魂か、もうじっと黙っているわけにはいかない、ここで言うべきことを言わねば卑怯でさえあると思います。」との出だし。現職の財務事務次官による、強烈な政治家批判だ。「数十兆円もの大規模な経済対策が謳われ」は岸田総理の自民党総裁選での主張のこと。また、「財政収支黒字化の凍結」は総裁選での高市早苗氏の政策だった。「さらには消費税率の引き下げまでが提案されている」は立憲民主党の枝野代表の公約だ。 ネットで「飛び恥」を検索してみると、この言葉は、若き環境活動家グレタ・トゥーンベリさんが育ったスウェーデンが発祥の地のようだ。2019年9月、16歳のグレタさんが参加した国連気候行動サミット(国連本部)には、温室効果ガス排出量が大きい飛行機には乗らないと、太陽光パネルと水中タービン発電機が付いたヨット船で父親らと大西洋を横断してニューヨーク港に着いたことが、世界のメディアに大きく取り上げられた。

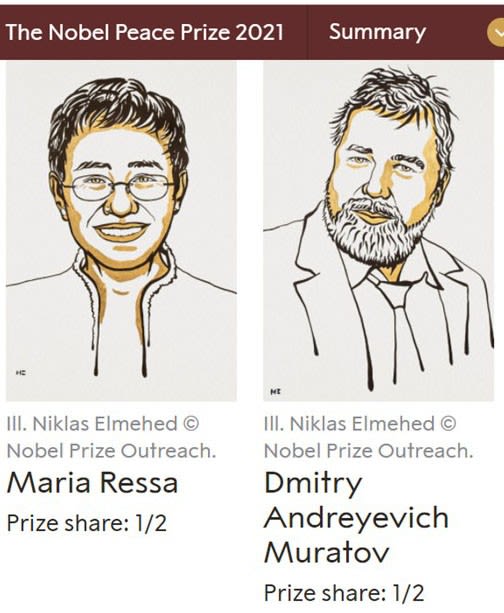

ネットで「飛び恥」を検索してみると、この言葉は、若き環境活動家グレタ・トゥーンベリさんが育ったスウェーデンが発祥の地のようだ。2019年9月、16歳のグレタさんが参加した国連気候行動サミット(国連本部)には、温室効果ガス排出量が大きい飛行機には乗らないと、太陽光パネルと水中タービン発電機が付いたヨット船で父親らと大西洋を横断してニューヨーク港に着いたことが、世界のメディアに大きく取り上げられた。 やはりそうかと感じたことがあった。中国では今回のノーベル平和賞の受賞について、国営の新華社通信などの主要メディアは報じていない。独裁的な政権に立ち向かうジャーナリストの受賞決定に、中国政府が報道を規制した可能性がある(10月8日付・NNNニュースWeb版)。では、なぜ中国政府は今回のノーベル平和賞受賞を隠すのか。いわく因縁がある。

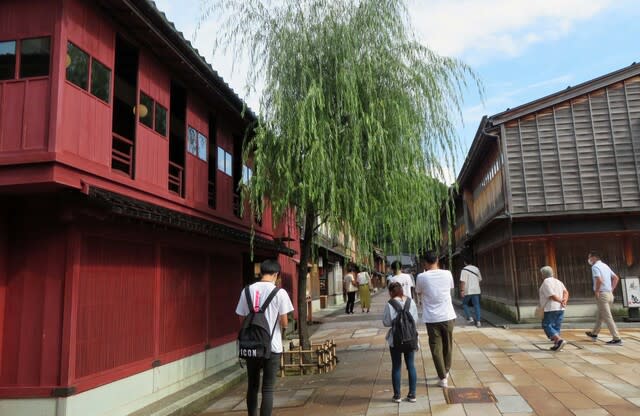

やはりそうかと感じたことがあった。中国では今回のノーベル平和賞の受賞について、国営の新華社通信などの主要メディアは報じていない。独裁的な政権に立ち向かうジャーナリストの受賞決定に、中国政府が報道を規制した可能性がある(10月8日付・NNNニュースWeb版)。では、なぜ中国政府は今回のノーベル平和賞受賞を隠すのか。いわく因縁がある。 東山の駐車場に車を入れて、街並みを歩くとにぎわいが戻りつつあると感じた。平日の午後だったが、観光客でそこそこにぎわっていた=写真・上=。東山かいわいを歩くと見かける光景だが、芸子さんが通りに姿を現すと、観光客が寄ってきて「写真撮らせていただけませんか」と芸子さんとツーショットをスマホで撮影する、このかいわいらしい風景も戻っていた。

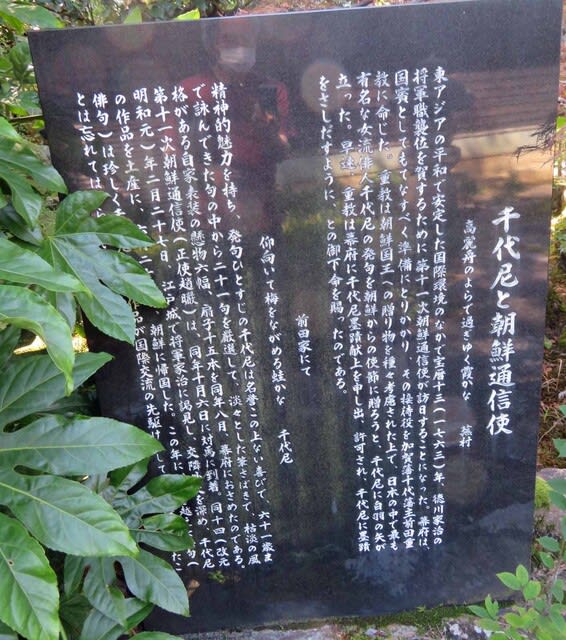

東山の駐車場に車を入れて、街並みを歩くとにぎわいが戻りつつあると感じた。平日の午後だったが、観光客でそこそこにぎわっていた=写真・上=。東山かいわいを歩くと見かける光景だが、芸子さんが通りに姿を現すと、観光客が寄ってきて「写真撮らせていただけませんか」と芸子さんとツーショットをスマホで撮影する、このかいわいらしい風景も戻っていた。 もらひ水」の句で知られ、生まれが現在の白山市松任(まっとう)地区だった。千代女は松尾芭蕉の弟子にその才能を認められ、頭角を現した。

もらひ水」の句で知られ、生まれが現在の白山市松任(まっとう)地区だった。千代女は松尾芭蕉の弟子にその才能を認められ、頭角を現した。