☆トキと共生する佐渡のGIAHSストーリー(下)

最終日のきょうはエクスカーションに参加した。テーマは「佐渡GIAHSを形成したジオパークと佐渡金銀山、そして農村の営み」。佐渡の金山跡に入った。2012年7月にも訪れている。ガイドの女性が丁寧に説明してくれた。金銀山を中心に相川地区などは一大工業地となった。島の農民はコメに限らず換金作物や消費財の生産で安定した生活ができた。豊かになった農民は武士のたしなみだった能など習い、芸能が盛んになった。

トキが飛び交う農村の日常風景

金山の恩恵を受けたのは人間だけではなかった。農家は農地拡大のため山の奥深くに棚田を開発した。その人気(ひとけ)の少ない田んぼは生きものが安心して生息するサンクチュアリ(自然保護地域)にもなった。臆病といわれるトキにとってこの島は絶好の住みかとなった。そのトキがいまでは佐渡の人々に農業の知恵と希望、そして夢を与えている。その大きなきっかけが、2008年に市独自で創った「朱鷺と暮らす郷認証米」制度だった。そのコメづくりをベースにした農村開発は、2011年6月、国連の食糧農業機関(FAO)が世界農業遺産に「トキと共生する佐渡の里山(SADO’s Satoyama in harmony with the Japanese crested ibis)」に認定された。

GIAHS認定をステップにして、翌2012年7月に「第2回生物の多様性を育む農業国際会議」(佐渡市など主催)が開催された。この会議には日本のほか中国、韓国の3ヵ国を中心にトキの専門家や農業者ら400人が参加した。国際会議が開かれるきっかけとなったのが、2010年10月に生物多様性第10回締約国会議(COP10)だった。湿地における生物多様性に配慮するラムサール条約の「水田決議」をCOP10でも推進することが決まった。この決議で佐渡の認証米制度が世界各国から注目されることになる。

GIAHS認定をステップにして、翌2012年7月に「第2回生物の多様性を育む農業国際会議」(佐渡市など主催)が開催された。この会議には日本のほか中国、韓国の3ヵ国を中心にトキの専門家や農業者ら400人が参加した。国際会議が開かれるきっかけとなったのが、2010年10月に生物多様性第10回締約国会議(COP10)だった。湿地における生物多様性に配慮するラムサール条約の「水田決議」をCOP10でも推進することが決まった。この決議で佐渡の認証米制度が世界各国から注目されることになる。

ではどこが注目されたのか。認証米制度では「生きものを育む農法(減農薬)」の実施と、「生きもの調査」を義務づけていることだ。一方でトキにはGPSを付けて飛来のデータを観測している。これにより生きものを育む農法が、生物へ与える効果やトキが好む餌場の把握が科学的にできる。つまり、トキの生息環境を把握する科学的データの評価手法として導入されている。この取り組みは、農業の視点だけで見ると、作業量やコストの負担を増加させる。農業国際会議では、農地=食糧生産拠点という発想をしがちな中国や韓国の代表団も、水田がそれほど多面的な価値を持つという捉え方に、新鮮な驚きを覚えたと感想を語っていたことを覚えている。

認証米制度によるコメづくりは佐渡の全稲作面積の2割(1200ha)に達している。トキの野生復帰活動を契機に始まった生物多様性の保全を重視した独自の農業システムは、日本の新たな農業の姿となり、また、世界の環境再生モデルとなりえる。そして、年間500人といわれる若者を中心とした移住者の受け皿にもなっている。

エクスカーションの午後の日程では中山間地を訪れた。中山間地から平野を見渡すと、トキの群れが飛び交っている。そして、田んぼで羽を休め=写真=、また飛び立つ。その田んぼの近くでは子どもたちが遊んでいて、軽トラックも農道を走っている。日常の農村の風景の中にトキがすっかり溶け込んでいる。

⇒31日(日)夜・金沢の天気 くもり時々あめ

二日目(30日)の基調講演で、公益財団法人「地球環境戦略研究機関」の理事長、武内和彦氏が「日本の持続可能な農業とは~佐渡GIAHSの農村文化から考える~」と題して、「世界農業遺産は過去の遺産ではなく、生き続ける遺産」と説明した。「朱鷺と暮らす郷づくり」認証農家は現在407戸に。佐渡の積極的なトキの米づくりを目指す新規就農者は2019年度実績で67人に。学校ではトキとコメ作りをテーマに環境教育や食育教育が行われている。佐渡は多様な価値観を持った人たちが集う「コモンズ」共同体へと進化している。農業だけでなく観光や自然環境、コミュニティーの人々が連携することで横つながり、そして世代を超えるという新たなステージに入っている。武内氏が強調したのは「佐渡GIAHSにおける新たな農村文化の展開」という言葉だった。

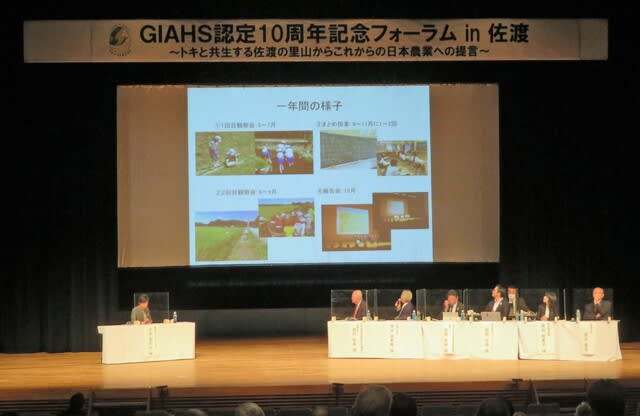

二日目(30日)の基調講演で、公益財団法人「地球環境戦略研究機関」の理事長、武内和彦氏が「日本の持続可能な農業とは~佐渡GIAHSの農村文化から考える~」と題して、「世界農業遺産は過去の遺産ではなく、生き続ける遺産」と説明した。「朱鷺と暮らす郷づくり」認証農家は現在407戸に。佐渡の積極的なトキの米づくりを目指す新規就農者は2019年度実績で67人に。学校ではトキとコメ作りをテーマに環境教育や食育教育が行われている。佐渡は多様な価値観を持った人たちが集う「コモンズ」共同体へと進化している。農業だけでなく観光や自然環境、コミュニティーの人々が連携することで横つながり、そして世代を超えるという新たなステージに入っている。武内氏が強調したのは「佐渡GIAHSにおける新たな農村文化の展開」という言葉だった。 きょうパネルディスカッション=写真・下=では「これからの日本農業への提言」をテーマに話し合った。能登GIAHSから参加した珠洲市長の泉谷満寿裕氏から意外な発言があった。「トキを能登で放鳥してほしい」と。この発言には背景がある。環境省は今後のトキの放鳥について、2025年までのロードマップをことし6月に作成し、トキの受け入れに意欲的な地域(自治体)を中心に、トキの生息に適した環境の保全や再生、住民理解などの社会環境の整備に取り組む(6月22日付・読売新聞Web版)。トキは感染症の影響を受けやすい。さらに、佐渡で野生生息が484羽に増えており、今後エサ場の確保などを考慮すると、佐渡以外での複数の生息地を準備することが不可欠との判断されたのだろう。泉谷氏の発言は地元佐渡で受け入れの名乗りを上げたことになる。

きょうパネルディスカッション=写真・下=では「これからの日本農業への提言」をテーマに話し合った。能登GIAHSから参加した珠洲市長の泉谷満寿裕氏から意外な発言があった。「トキを能登で放鳥してほしい」と。この発言には背景がある。環境省は今後のトキの放鳥について、2025年までのロードマップをことし6月に作成し、トキの受け入れに意欲的な地域(自治体)を中心に、トキの生息に適した環境の保全や再生、住民理解などの社会環境の整備に取り組む(6月22日付・読売新聞Web版)。トキは感染症の影響を受けやすい。さらに、佐渡で野生生息が484羽に増えており、今後エサ場の確保などを考慮すると、佐渡以外での複数の生息地を準備することが不可欠との判断されたのだろう。泉谷氏の発言は地元佐渡で受け入れの名乗りを上げたことになる。 能登と佐渡のGIAHSは中国・北京で開催されたFAO主催のGIAHS国際フォーラムでの審査会(2011年6月11日)で認定された。当時、自身も金沢大学でこの申請作業に関わっていて北京での審査の様子を見守った。七尾市長の武元文平氏と佐渡市長の高野宏一郎氏はそれぞれ能登と佐渡の農業を中心とした歴史や文化、将来展望を英語で紹介した。認定された夜の懇親会で、武元氏は「七尾まだら」を、高野氏は「佐渡おけさ」を歌い、ステージを盛り上げた。中国ハニ族の人たちもステージに上がり歌うなど、国際民謡大会のように盛り上がった。(※写真・上は「佐渡おけさ」をステージで披露する高野市長、右横で踊るのが渡辺竜五・市農林水産課長=2020年4月より市長)

能登と佐渡のGIAHSは中国・北京で開催されたFAO主催のGIAHS国際フォーラムでの審査会(2011年6月11日)で認定された。当時、自身も金沢大学でこの申請作業に関わっていて北京での審査の様子を見守った。七尾市長の武元文平氏と佐渡市長の高野宏一郎氏はそれぞれ能登と佐渡の農業を中心とした歴史や文化、将来展望を英語で紹介した。認定された夜の懇親会で、武元氏は「七尾まだら」を、高野氏は「佐渡おけさ」を歌い、ステージを盛り上げた。中国ハニ族の人たちもステージに上がり歌うなど、国際民謡大会のように盛り上がった。(※写真・上は「佐渡おけさ」をステージで披露する高野市長、右横で踊るのが渡辺竜五・市農林水産課長=2020年4月より市長) 当時、佐渡市は国際保護鳥トキの放鳥で減農薬の稲作農法を行う「朱鷺と暮らす郷づくり」認証制度をベースにコメのブランド化を進めていた。いわゆる「生き物ブランド米」の先駆けでもあった。世界農業遺産の認定を契機に高く評価された。その後、佐渡市は生物多様性と循環型農業の構想を未来に向けてどのように描ているのか知りたく、今回のフォーラムに参加した。

当時、佐渡市は国際保護鳥トキの放鳥で減農薬の稲作農法を行う「朱鷺と暮らす郷づくり」認証制度をベースにコメのブランド化を進めていた。いわゆる「生き物ブランド米」の先駆けでもあった。世界農業遺産の認定を契機に高く評価された。その後、佐渡市は生物多様性と循環型農業の構想を未来に向けてどのように描ているのか知りたく、今回のフォーラムに参加した。 昭和の時代までは、くみ取り式トイレが多かった。そこで、キンモクセイは季節限定ではあるものの、におい消しの役目を果たしていたのだろう。自宅のキンモクセイはかつてトイレの側に位置していた。その後、自宅を改築して水洗式トイレにして、別の場所に移した。50年も前のことだ。この時点で、キンモクセイの役目は終わった。とは言え、伐採はせずにそのまま残した。そして、冒頭の述べたように、秋の深まりを告げる植物として、その後も存在感を放っている。

昭和の時代までは、くみ取り式トイレが多かった。そこで、キンモクセイは季節限定ではあるものの、におい消しの役目を果たしていたのだろう。自宅のキンモクセイはかつてトイレの側に位置していた。その後、自宅を改築して水洗式トイレにして、別の場所に移した。50年も前のことだ。この時点で、キンモクセイの役目は終わった。とは言え、伐採はせずにそのまま残した。そして、冒頭の述べたように、秋の深まりを告げる植物として、その後も存在感を放っている。  にするようになった。欧米産のマツタケを見て思うことがある。欧米では、すしなど日本食ブームでそれに合う日本酒の売れ行きも好調だ。にもかかわずらず、輸出はすれど、欧米人はマツタケを食さない。それはなぜか。

にするようになった。欧米産のマツタケを見て思うことがある。欧米では、すしなど日本食ブームでそれに合う日本酒の売れ行きも好調だ。にもかかわずらず、輸出はすれど、欧米人はマツタケを食さない。それはなぜか。 メディア各社の報道によると、記者会見の形式がきのう急きょ変更となった。当初は会見で二人が記者側が事前に提出した質問と関連質問も受ける予定だったが、質疑応答には口頭で答えないことに変更となった。事前の質問については、文書回答となった。これでは、記者会見の意味がない。NHKニュースWeb版(26日付)によると、宮内庁の説明では、文書回答とする理由について、事前質問の中に、誤った情報が事実であるかのような印象を与えかねないものが含まれていることに眞子さんが強い衝撃を受け、強い不安を感じたため、医師とも相談して文書回答にすることを決めたようだ。また、眞子さんは一時、会見を取りやめることも考えたが、ギリギリまで悩み、直接話したいという強い気持ちから、会見に臨んだという。

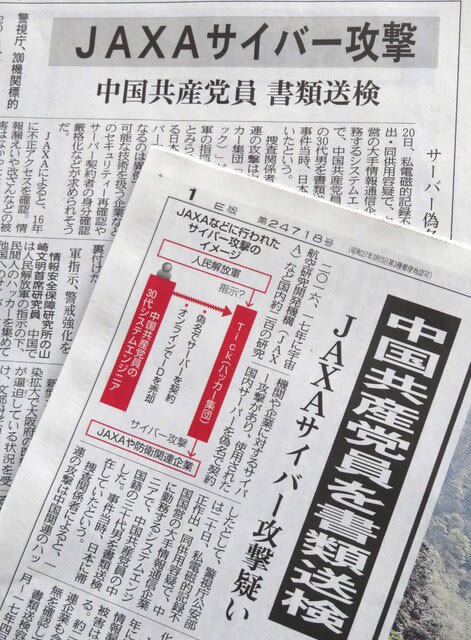

メディア各社の報道によると、記者会見の形式がきのう急きょ変更となった。当初は会見で二人が記者側が事前に提出した質問と関連質問も受ける予定だったが、質疑応答には口頭で答えないことに変更となった。事前の質問については、文書回答となった。これでは、記者会見の意味がない。NHKニュースWeb版(26日付)によると、宮内庁の説明では、文書回答とする理由について、事前質問の中に、誤った情報が事実であるかのような印象を与えかねないものが含まれていることに眞子さんが強い衝撃を受け、強い不安を感じたため、医師とも相談して文書回答にすることを決めたようだ。また、眞子さんは一時、会見を取りやめることも考えたが、ギリギリまで悩み、直接話したいという強い気持ちから、会見に臨んだという。 を守らなければならない。国は、国家情報活動に対し支持、援助及び協力を行う個人および組織を保護する」(第7条)としている。端的に言えば、政府や軍から要請があれば、ハッカー集団や中国企業はハッキングやデータ提供に協力せざるを得なくなる。

を守らなければならない。国は、国家情報活動に対し支持、援助及び協力を行う個人および組織を保護する」(第7条)としている。端的に言えば、政府や軍から要請があれば、ハッカー集団や中国企業はハッキングやデータ提供に協力せざるを得なくなる。 ない。北朝鮮が非批准国であることを逆手にとって自らの立場を正当化してくる。EEZ内の漁場「大和堆」で、北朝鮮当局の船が航行しているのが確認されていて、ことし6月末には、そのうちの1隻が携帯型の対空ミサイルを装備していたことを海上保安庁が確認している。このような状況下で漁業者は安心して日本海で操業できるだろうか。

ない。北朝鮮が非批准国であることを逆手にとって自らの立場を正当化してくる。EEZ内の漁場「大和堆」で、北朝鮮当局の船が航行しているのが確認されていて、ことし6月末には、そのうちの1隻が携帯型の対空ミサイルを装備していたことを海上保安庁が確認している。このような状況下で漁業者は安心して日本海で操業できるだろうか。 る、桃太郎がキジやサル、イヌたちにきび団子を与えて子分にして、のぼりを立てて鬼退治に向かうという絵本とよく似ている。選挙では、ここ金沢市内でもよく見かけるシーンだ。

る、桃太郎がキジやサル、イヌたちにきび団子を与えて子分にして、のぼりを立てて鬼退治に向かうという絵本とよく似ている。選挙では、ここ金沢市内でもよく見かけるシーンだ。 ただし、電子メールを送信する選挙運動は政党と候補者に限定される。さらに、政党と候補者は送信先の同意が必要で、たとえば、メールマガジンを読者に送る場合は、送信することを事前に通知して拒否されないことを条件としている。さらに、規定に違反したり第三者がメール送信をした場合は、2年以下の禁錮か50万円以下の罰金を科し、公民権停止の対象となる。

ただし、電子メールを送信する選挙運動は政党と候補者に限定される。さらに、政党と候補者は送信先の同意が必要で、たとえば、メールマガジンを読者に送る場合は、送信することを事前に通知して拒否されないことを条件としている。さらに、規定に違反したり第三者がメール送信をした場合は、2年以下の禁錮か50万円以下の罰金を科し、公民権停止の対象となる。 なる。ガソリン価格は2014年10月以来、7年ぶりの高値だ。ただ、このときは1㌦106円前後だったが、イスラム教の宗派対立でイラク情勢が混乱し原油需給がひっ迫したあおりを受けて1㍑170円前後となった。

なる。ガソリン価格は2014年10月以来、7年ぶりの高値だ。ただ、このときは1㌦106円前後だったが、イスラム教の宗派対立でイラク情勢が混乱し原油需給がひっ迫したあおりを受けて1㍑170円前後となった。