☆日本海、スルメイカ漁の危機

自身はワイン党でもあり日本酒党でもある。食前酒はワイン、食事は日本酒とともに味わう。最近の傾向で、ワインはシャンパン、あるいはスパークリングワインが多くなってきた。そのつまみに「あたりめ」がよく合う。とくに、スルメイカが絶品で、マヨネーズをちょっとつける。スパ-クリングの泡立ちと、ほどよい固さのあたりめが口の中で妙に混じり合って、独特の食感になる。この「マリアージュ」は発見だった。

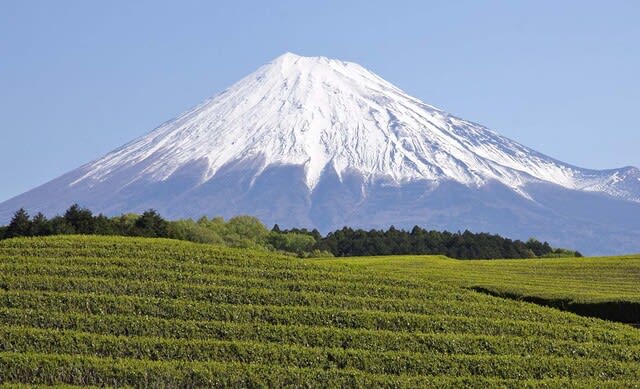

このスルメイカが危機に陥っている。今月6日付のこのブログでも取り上げたが、日本海のスルメイカの漁場、大和堆(EEZ=日本の排他的経済水域)で大量の中国漁船が違法操業を行っているのだ。地元紙は以前からこの問題を取り上げているが=写真=、きょうは全国紙の朝日新聞が掲載している。

水産庁が9月末までに退去警告をした船の数は延べ2586隻に上っている。去年までは北朝鮮の漁船による違法操業(2019年の警告数 4007隻)が圧倒的に多かったが、今年は中国漁船の違法操業が去年より倍増しているのだ。

4007隻)が圧倒的に多かったが、今年は中国漁船の違法操業が去年より倍増しているのだ。

記事によると、8月中旬から大和堆周辺で中国の大型底引き網船の違法操業が活発に動き始めた。水産庁の取締船はこれまで違法警告したにもかかわらず退去しなかった漁船に対し放水で警告を発した漁船は329隻に上った。

中国は北朝鮮海域での制裁決議違反が問題視されているにも関わらず、北朝鮮の漁業海域での漁業権を購入し、中国の遠洋漁船全体の3分の1にも相当すると見られる大量の船団を送り込んで漁業資源を漁っていた。北朝鮮の漁業海域で漁業資源をほぼ取り尽くし、次に狙ってきたのが日本海のEEZではないだろうか。

憶測だが、中国の狙いはもう一つある。地元紙は中国漁船の違法操業について、「EEZ内に中国の公船が現れているとの情報もある」と伝えている(10月6日付・北國新聞)。漁船の違法操業に紛れて、公船が海底調査を行っている。これは「大和堆の中国所有論」の布石だろう。中国は今年8月に東シナ海の海底地形50ヵ所について命名リストを公表した。尖閣諸島(沖縄県石垣市)周辺海域のほか、沖縄本島沖の日本のEEZも含まれる。その前、4月には南シナ海でも海底地形55ヵ所や島嶼(とうしょ)や暗礁25ヵ所について命名リストを公表している。

おそらく、中国は北朝鮮と共同戦線を組んで、関連海域と海底に主権と管理権があると主張することで、大和堆周辺の海洋管理を主張する。そして、公船を繰り出し、日本の漁船を追い払う。尖閣で行われているパターンである。スルメイカ漁の危機に、日本の外交が問われている。

⇒21日(水)朝・金沢の天気 はれ