☆検証されるべきはWHOと中国の関係性

気になった国際ニュース。アメリカはWHOから来年7月6日付で脱退すると国連に正式に通告した。トランプ大統領が5月下旬、新型コロナウイルスを巡る対応が中国寄りだと主張し、脱退すると宣言していた。7月6日に通告を受けた国連サイドは、脱退条件を満たしているかどうか確認作業に入ったとしている。アメリカは1948年にWHOに加盟し、最大の資金拠出国となっており、脱退による活動への影響が懸念されている(7月8日付・共同通信Web版)。

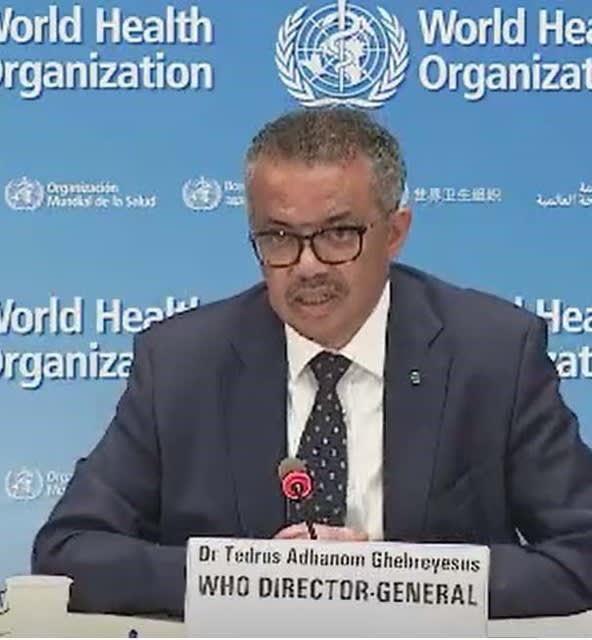

トランプ氏はこれまで何度も「WHOは中国に完全に支配されている。WHOとの関係を終わらせる」と脱退の意向を示してきたので、ついに実行に移したか、という印象だ。当のWHOは今回の通告に対してまだコメント発表していない。ただ、テドロス事務局長はこれまでアメリカ政府は協力の恩恵を世界は長年受けてきたと強調し、公衆衛生の改善に大きな影響を与えてきたアメリカの貢献を称賛している(6月1日・WHO記者会見)。

トランプ氏はこれまで何度も「WHOは中国に完全に支配されている。WHOとの関係を終わらせる」と脱退の意向を示してきたので、ついに実行に移したか、という印象だ。当のWHOは今回の通告に対してまだコメント発表していない。ただ、テドロス事務局長はこれまでアメリカ政府は協力の恩恵を世界は長年受けてきたと強調し、公衆衛生の改善に大きな影響を与えてきたアメリカの貢献を称賛している(6月1日・WHO記者会見)。

今回の通告を11月のアメリカ大統領選の争点にしようとしているのが、大統領の座を争うことになる民主党のバイデン氏だ。さっそく、7日のツイッターに「大統領としての初日にWHOに戻る」と投稿し、政権を奪還すれば、来年1月に大統領に就任してすぐ、脱退を撤回する考えを示した(7月8日付・NHKニュースWeb版) 。

冒頭の記事にあるように、国連サイドはアメリカの脱退条件を満たしているかどうか確認作業に入ったとしている。ぜひ、テドロス氏と中国の関係性を明らかにしてほしい。これまで指摘されているように、中国でヒトからヒトへの感染を示す情報がありながら、WHOがその事実を知りながら世界に共有しなかったのはなぜか。トンラプ氏でなくとも疑問に思う。

そもそも、WHOと中国の関係性が疑われたのは1月23日だった。中国の春節の大移動で日本を含めフランスやオーストラリアなど各国で感染者が出ていたにもかかわらず、この日のWHO会合で「国際的に懸念される公衆衛生上の緊急事態」宣言を時期尚早と見送った。同月30日になってようやく緊急事態宣言を出したが、テドロス氏は「宣言する主な理由は、中国での発生ではなく、他の国々で発生していることだ」と述べた(1月31日付・BBCニュースWeb版日本語)。日本やアメリカ、フランスなど各国政府はすでに武漢から自国民をチャーター機で帰国させていた。

ぜひとも、こうしたWHOと中国の関係性がアメリカの主張の通りなのか、国連サイドとして検証してほしいものだ。

(※写真は4月27日、テドロス事務局長の記者ブリーフィング=WHO公式ホームページ)

⇒8日(水)夜・金沢の天気 あめ