★文春が突いた「虎穴」取材の盲点

「虎穴(こけつ)に入らずんば、虎子(こじ)を得ず」という諺(ことわざ)がテレビ・新聞メディアの記者たちの間で今でも使われている。権力の内部を知るには、権力の内部の人間と意思疎通できる関係性をつくらならなければならない。そこには取材する側とされる側のプロフェッショナルな仕事の論理が成り立っている。その気構えがなければ記者はつとまらない、という意味だ。

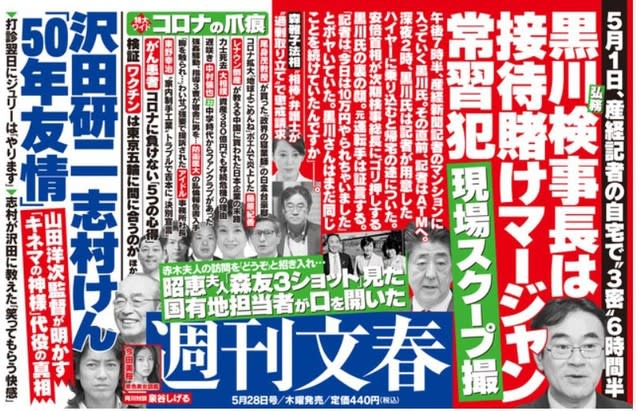

「文春オンラン」(Web版・20日付)が報じた記事にメディア関係者は戸惑ったことだろう。「黒川弘務東京高検検事長 ステイホーム週間中に記者宅で“3密”『接待賭けマージャン』」。東京高検の黒川氏が緊急事態宣言によって不要不急の外出自粛が要請されているさなかの今月1日と13日夜、産経新聞社会部記者の自宅マンションを訪れ、産経のもう一人の記者と朝日新聞社員で元検察担記者の4人で賭けマージャンに興じた。黒川氏の帰りのハイヤーは産経記者が手配した。

この記事で気になる一文がある。「産経関係者の証言によれば、黒川氏は昔から、複数のメディアの記者と賭けマージャンに興じており、最近も続けていたという。その際には各社がハイヤーを用意するのが通例だった」。「産経関係者の証言」と記述しているので、この記事のソースは産経新聞社の関係者と言っているに等しい。うがった見方かもしれないが、記者は取材源を秘匿するが、あえて「産経関係者」と出したところに何か隠された意味がありそうだ。

この記事で気になる一文がある。「産経関係者の証言によれば、黒川氏は昔から、複数のメディアの記者と賭けマージャンに興じており、最近も続けていたという。その際には各社がハイヤーを用意するのが通例だった」。「産経関係者の証言」と記述しているので、この記事のソースは産経新聞社の関係者と言っているに等しい。うがった見方かもしれないが、記者は取材源を秘匿するが、あえて「産経関係者」と出したところに何か隠された意味がありそうだ。

けさ新聞をコンビニで購入し、賭けマージャンの記事を各紙がどのように掲載しているかチェックした。読売新聞と中日新聞は関連記事を一面、中面、社会面の3ヵ所で記載している。これに比べ、当事者は扱いが小さい。朝日新聞は第2社会面、産経新聞は3面で報じている。

文春の記事の論点は、ジャン卓を囲む3密と賭けマージャンの賭博罪の2点である。ただ、これは記事の本流ではない。政府がことし1月に黒川氏の定年を延長し、さらに4月に今国会で検察庁法改正案を提出。これが、黒川氏の定年延長を後付けで正当化するものではないかと議論になった。今月18日に政府は成立を見送り、議論は収束した。が、文春は3密と賭けマージャンで追撃をかけた。

テレビ・新聞メディアは、当事者の産経と朝日以外も黒川氏の3密と賭けマージャンを知っていたはずだ。では、なぜ報じなかったのか。それは、冒頭の「虎穴」の論理だ。産経と朝日の記者は、法案に対する黒川氏の本音を知りたいとの思いを持って卓を囲んだ。3密の状態で賭けマージャンをすることで、黒川氏からさりげなく言葉を引き出すことにある。おそらく、読売や毎日の記者も賭けマージャンをともに行っていただろうと憶測する。こうした取材の一環として行った賭けマージャンについて、メディア各社はお互いに知る手の内なので記事にはあえてしない。文春はこの虎穴の取材の論理を上手に横から突いた。

ここからはあくまでも憶測だ。黒川氏との賭けマージャン仲間である記者たちはお互いに卓を囲むスケジュールを把握していたはずだ。その記者の1人がうっかりと、あるいは意識的に1日と13日の予定を文春の記者にばらした。文春もばらした記者の社名を伏せるため、あえて「産経関係者の証言」と記述したのではないか。

記者すべてが虎穴を肝に銘じているわけではない。躊躇する記者もいる。「権力を監視する立場の記者があえて権力の懐(ふところ)に飛び込んでよいものか」と問うている。

黒川氏はきょう法務省の調査に対し、事実関係を認め、辞職の意向を示した。法務・検察関係者が明らかにした。森法務大臣は報道陣に「21日中に調査を終わらせ、夕方までに公表し、厳正な処分も発表したい」と述べた(21日付・共同通信Web版)。

⇒21日(木)午後・金沢の天気 くもり

夏の甲子園は単なるアマチュアスポーツ大会とはずいぶんと趣が異なる。地域の巻き込みが半端ではない。7月中旬から代表校を決める地方大会、そして8月上旬から甲子園大会が開催されるが、地域全体のボルテージが高くなる。夏の日中に街を歩くと、カキーンというテレビの甲子園中継の音声があちこちから聞こえてくる。「風物音」でもある。

夏の甲子園は単なるアマチュアスポーツ大会とはずいぶんと趣が異なる。地域の巻き込みが半端ではない。7月中旬から代表校を決める地方大会、そして8月上旬から甲子園大会が開催されるが、地域全体のボルテージが高くなる。夏の日中に街を歩くと、カキーンというテレビの甲子園中継の音声があちこちから聞こえてくる。「風物音」でもある。 arly Results」(モデルナ社がコロナウイルスのワクチンの初期の臨床試験で有望な結果)の見出しの記事があった(18日付・ニューヨーク・タイムズWeb版)。

arly Results」(モデルナ社がコロナウイルスのワクチンの初期の臨床試験で有望な結果)の見出しの記事があった(18日付・ニューヨーク・タイムズWeb版)。