★審判ストレス

前回ブログで述べた「津久井やまゆり園」事件の裁判がきょう8日から横浜地裁で始まる。地裁なので裁判員裁判となる。裁判員制度は、2009年5月に刑事裁判に市民の感覚を反映させる目的で導入された。20歳以上の有権者から選ばれた人が裁判官とともに殺人や強盗致傷などの事件について審理に加わる。裁判官3名と裁判員6人による構成で、有罪か無罪か、量刑はそれこそ死刑か無期懲役といったことまで決める。

最高裁が2019年に公表した裁判員制度10年の総括報告書によると、この間1万1千件を超える裁判員裁判が実施され、8万9千人が裁判員として刑事裁判に参加した。しかし、裁判員制度で顕著になっていることは、辞退率が上昇していることだ。裁判員候補に選ばれながらも辞退する意向を示し認められた辞退率は18年調べで67.0%に上り最高値となった。初年の09年は53.1%だった。

最高裁が2019年に公表した裁判員制度10年の総括報告書によると、この間1万1千件を超える裁判員裁判が実施され、8万9千人が裁判員として刑事裁判に参加した。しかし、裁判員制度で顕著になっていることは、辞退率が上昇していることだ。裁判員候補に選ばれながらも辞退する意向を示し認められた辞退率は18年調べで67.0%に上り最高値となった。初年の09年は53.1%だった。

総括報告書ではその理由として①審理予定日数の増加傾向、②雇用情勢の変化(人手不足、非正規雇用者の増加等)、③高齢化の進展、④裁判員裁判に対する国民の関心の低下、などといった事情が上げられている。中小零細の企業では雇用状況がひっ迫していたり、寝たきりの高齢者を抱える家庭では参加の優先度が低くなるだろう。ただ、総括報告書によると、裁判参加を経験した人にとっては「非常によい経験」と「よい経験」が初年から計95%を超え、満足度が高い。

興味深いデータもある。裁判員制度では2011年から「健康相談」と「メンタルヘルス相談」に応じている。18年までの8年間でそれぞれ86件と324件の相談(面談、電話、メール)があった。メンタルな相談が多いが、その内訳は「メンタル症状が出ている」27.5%、「話を聞いてほしい」26.3%、「不安についてのアドバイス」20.6%、「ストレスを感じる」8.8%の順だ。では、なぜストレス相談が多いのか。結論から言うと、裁判の状況証拠として遺体写真を見ることになるからだ。遺体写真をめぐって元裁判員が起こした訴訟がある。

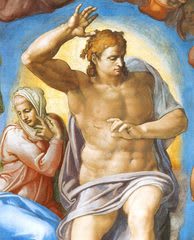

2013年3月、福島地裁郡山支部での強盗殺人事件の裁判で、裁判員の女性が被害者夫婦の遺体のカラー写真を見たり、被害者が助けを求める電話の録音を聞いた直後に嘔吐や不眠の症状が出て、急性ストレス障害と診断された。女性は裁判員裁判の制度そのものを憲法第18条で禁じる「意に反する苦役」に当たるとして国を相手に損害賠償請求訴訟を起こした。一、二審判決で、裁判員を務めたことと急性ストレス障害の因果関係は認められたものの、裁判員の辞退は制度として認められていることから「苦役」ではないと判断された。2016年3月、最高裁は女性の上告を退けた。

この訴えがあってからは、殺人事件の裁判では凄惨な遺体の写真をそのまま証拠として提出するのではなく、イラストに代えたり、カラーではなく白黒の小さい写真を使用するなどの工夫がされるようになった。裁判所では裁判員に対し、メンタルヘルスの窓口を設けて、カウンセリングも行っている。

自身も一度は裁判員になってみたいと思っている。ただ、遺体写真を見て、ストレス症状が出たらどうしようか。裁判員になって呼び出しを受けたにもかかわらず裁判所に出向かなかったら、10万円以下の過料を科せられる。それだったら、裁判所に出向き、遺体の写真は見たくないと主張するか、辞退するしかない。それにしても、「津久井やまゆり園」事件では19人が亡くなっている。一人一人の死を検証する審判の過程で裁判員のストレスは相当なものになるだろうと察する。

日本のマスメディア(新聞・テレビ)は殺人事件のニュースで遺体写真をいっさい掲載していない。視聴者・読者に配慮してのことだが、このため日本人には遺体写真に「免疫」ができていないのだ。海外のメディアではケースバイケースだが掲載されている。

⇒8日(水)朝・金沢の天気 雨風