★SDGsゲームの不思議な魔力か

きのう(2日)「能登SDGsラボ」が主催するSDGsカードゲームに初めて参加した。国連のSDGs(持続可能な開発目標)は国内でまだまだ浸透していないが、理解を深めると国際的に通用する「新しい物差し」なのだとなんとなく直感している。このゲームはSDGs の目標を一つ一つ細かく勉強するためのものではなく、「なぜSDGs が私たちの世界に必要なのか」、そして「それがあることによってどのような変化や可能性があるのか」を理解するためという触れ込みだったので参加してみたくなった。

参加者は学生や社会人28人。1組2人か3人で、9組のチーム。チームがそれぞれ国となり、疑似世界を構成する。チーム(国)にはゴールを表すカード、実行するプロジェクトのカード(青「経済」、緑「環境」、黄「社会」)が渡され、そのリソースとなるマネーと時間のカードが配られる。マネーと時間を使いながら、世界の経済、環境、社会に影響を与えるさまざまなプロジェクトを実行し、ゴール達成を目指す。ファシリテーターは永井三岐子さん(国連大学サステイナビリティ高等研究所OUIK 事務局長)がつとめた。

参加者は学生や社会人28人。1組2人か3人で、9組のチーム。チームがそれぞれ国となり、疑似世界を構成する。チーム(国)にはゴールを表すカード、実行するプロジェクトのカード(青「経済」、緑「環境」、黄「社会」)が渡され、そのリソースとなるマネーと時間のカードが配られる。マネーと時間を使いながら、世界の経済、環境、社会に影響を与えるさまざまなプロジェクトを実行し、ゴール達成を目指す。ファシリテーターは永井三岐子さん(国連大学サステイナビリティ高等研究所OUIK 事務局長)がつとめた。

私のチーム(国)の引いたゴールカードは「悠々自適」。そのほか「大いなる富」「貧困撲滅」「環境保護」「人間賛歌」の4種類がある。悠々自適の目標達成のためには時間カードを15枚集めることになる。プロジェクトカードは、全体で80枚あり、経済、環境、社会に関する政策的なものが表記されている。実施条件をそろえればプロジェクトカードをファシリテーターのところに持っていく。ファシリテーターはそれを受け付け「世界状況メーター」でカウントしていく。たとえば、緑色の環境プロジェクトを持っていくと、環境はプラスとなるが、経済はマイナス。このゲームでは、時間内に何をするかはチーム(国)の自由だ。他のチ-ムと交渉して、当方のプロジェクトカードとマネーを交換することも可能だ。

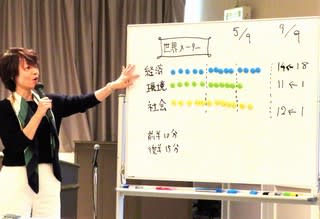

2030年目標なので「2024年」で前半(10分)を一度締めた。ゴールを達成したチームは9組のうち5組だった。ところが、各チーム(国)が実行したプロジェクトは青カードが群を抜き、「世界メーター」では経済18が突出、環境1、社会1となった。よいチ-ム(国)をつくるためには、まず資本(マネー)を蓄積しようと各チーム(国)が走った結果だった。この2024年の世界メーターを見て、「これではいかん」と各チーム(国)は気がついたのだろう。後半(15分)になると、チーム(国)の意識が世界共通の課題解決を目指す緑と黄のプロジェクトへと活発に変化してきた。競うような資本の貯えから、協力関係へと。持っているカード(プロジェクト、時間、マネー、意識)を交換して、共通の課題解決へ動き始めた。

2030年では世界メーターが経済14に減り、環境と社会がそれぞれ11と12に増えてバランスがとれた=写真=。どこかのチーム(国)が積極的にリードした訳ではない。経済は必要不可欠、しかし経済が突出することにより、地球の在り様がアンバランスになる様を世界メーターで見つめることで、それぞれのチーム(国)が交渉や合意形成を通じて、世界共通の課題へと向き合った結果だった。

締めくくりにファシリテーターの永井さんは、「このカードゲームで伝えたかったことは『世界はつながっている』、そして『私も起点』という考え方がSDGsの本質と可能性なんです」と。SDGsの不思議な魔力、いや「魅力」に取りつかれた思いだった。

⇒3日(土)夜・金沢の天気 はれ