きょう4日付の新聞各紙で、3月末にアメリカのローカルテレビ193局でキャスターたちが一部のメディアが「フェイクニュース」を流していると、暗にCNNやNBCなどの報道の在り方を批判するコメントをニュース番組で放送したとの記事が出ていた。見出しは「米・保守メディア 地方TVに指示」「米巨大メディア 193局を統制」などまるで政治体制が異なる国のメディア支配であるかのような印象だ。

「フェイクニュース」口撃、コードカッティング・・・アメリカで起きている事

もう少し詳しく記事を紹介する。コメントを流した193局はアメリカ南部や中西部にあり、アメリカの大手放送事業者「シンクレア」の傘下にある。日本の新聞各紙が問題としている点は、このコメントそのものがトランプ大統領がCNNなどのメディアをツイッターなどで「口撃」する際によく使う「フェイクニュース」で、シンレクアそのものがトランプ政権寄り。日本では政府の規制改革推進会議で放送法の規制全廃、とくに放送第4条(政治的公平性など)が無くなれば、アメリカの二の舞いになるなるのではないか、と。

もう少し詳しく記事を紹介する。コメントを流した193局はアメリカ南部や中西部にあり、アメリカの大手放送事業者「シンクレア」の傘下にある。日本の新聞各紙が問題としている点は、このコメントそのものがトランプ大統領がCNNなどのメディアをツイッターなどで「口撃」する際によく使う「フェイクニュース」で、シンレクアそのものがトランプ政権寄り。日本では政府の規制改革推進会議で放送法の規制全廃、とくに放送第4条(政治的公平性など)が無くなれば、アメリカの二の舞いになるなるのではないか、と。

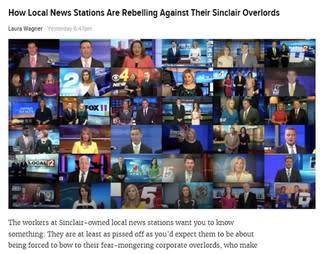

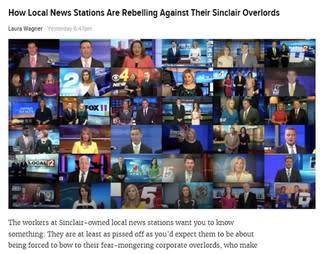

この記事のきっかけになったのはアメリカのニュースサイト「DEADSPIN」がフェイクニュースのコメントを読み上げるキャスターたちの動画を集め公開したことから=写真=。ローカル局がぞれぞれに読み上げるコメントならばそう気にならないが、こうして並べてそれぞれのコメントを聞くとほぼ同じ内容なので、冒頭で述べたような見出しの印象を受ける。まるでプロパガンダのようだ。では、どのようなコメント内容だったのか。DEADSPINではシアトルのテレビ局「KOMO」の2人のキャスターのコメントを紹介している。引用する。

(A) But we’re concerned about the troubling trend of irresponsible, one sided news stories plaguing our country. The sharing of biased and false news has become all too common on social media.(しかし、無責任で一方的なニュースが私たちの国に蔓延し、悩ませています。偏って間違ったニュースが拡散されることは、ソーシャルメディアにおいて当たり前になっています)

(B) More alarming, some media outlets publish these same fake stories… stories that just aren’t true, without checking facts first.(もっと警戒すべきは、こういった虚偽の、真実に反した記事を事実確認もせずに発信する一部のメディアがあるということです)

(A) Unfortunately, some members of the media use their platforms to push their own personal bias and agenda to control ‘exactly what people think’…This is extremely dangerous to a democracy.(不幸にも、一部の報道関係者は世論を操作するため、自らのプラットフォームを使って、個人の偏見や議論を押しつけ、「人々の思考」をコントロールしようとしています。これは民主主義にとって極めて危険です)

上記のような2人のキャスターのコメントが異なる局でまったく同じ内容で放送された。日本では考えられないことなのだが、アメリカでは歴史と背景がある。かつてアメリカのテレビ局には「The Fairness Doctrine」(フェアネスネドクトリン)、つまり番組における政治的公平が課せられ、連邦通信委員会(FCC)が監督していた。ところが、CATV(ケーブルテレビ)などマルチメディアの広がりで言論の多様性こそが確保されなければならないと世論の流れが変わる。1987年、連邦最高裁は「フェアネス性を義務づけることの方がむしろ言論の自由に反する」と判決、このフェアネスドクトリンは撤廃されたのだ。

アメリカのテレビ事情はまったく日本と異なる。ABCやNBC、CBS、FOXといった4大ネットワークが多数の系列テレビ局を有し、さらに独立テレビ局などその数は1780局余り。さらにCNNなどのケーブルテレビもある。これに一律に政治的公平性を求めると言論の多様性は失われるというもの理解できる。逆に、フェアネスドクトリンが撤廃されたことで、テレビ局に政治色がつく。たとえば、FOXは共和党系、CNN、NBCは民主党系は典型的だろう。今回のシンクレアも共和党系として知られる。それにしても、なぜ同じコメントを193局のキャスターが読まなければならなかったのか、理解できないが。

その背景にアメリカTV業界の危機感というものを感じる。最近ではDEADSPINのようなネットメディアがニュースやスポーツ、エンターテイメントを配信する時代となり、テレビ局の存在感が薄れている。「ペイテレビ」と呼ばれる有料のCATVや衛星放送などでは「コードカッティング(Cord Cutting)現象」とも呼ばれる解約が進み経営危機もささやかれる。トランプ色をより鮮明に打ち出すことでスポンサーの獲得を画策したのか、と。

アメリカではこうしたテレビ業界での危機感を背景に、FCCが中心となってメディア規制の緩和に乗り出している。たとえば新聞とテレビの兼業の容認やテレビ局の合併を制限するルールの見直しなどだ。日本では政府の規制改革推進会議で放送法の規制全廃などが検討されているが、おそらくこうしたアメリカの動きを睨んでのことだろう。放送法第4条の一点集中でこの動きを見ると全体の方向性が把握できなくなる。

今回のシリーズ「『電波の座』めぐる攻防」では放送法の規制撤廃をめぐる論点やその背景、アメリカの事情などランダムに語った。後日もう少し突っ込んでみたい。

⇒4日(水)夜・金沢の天気 あめ

本来ならば国産化は急務なのだが、それがなかなか進まない。何がネックになっているのか、それが知りたかった。また、個人的にも若干の興味はあった。私の金沢住まいは旧町名が「地黄煎町(じおうせんまち)」だった。江戸時代から、ここでは漢方薬の地黄を煎じて飴状にして売られていた。飴といっても現代のいわゆる飴ではなく、地黄を圧搾して汁を絞り出し、湯の上で半減するまで煎じ詰める。滓(かす)を絞り去り、さらに水分を蒸発させ堅飴のようにして仕上げる。堅く固まるのでノミで削って食べたと親たちから聞いたことがある。滋養強壮や夏バテに効果があったようだ。ただ、高度成長とともに宅地化が進み、地黄煎町の町名も50年前に変更になった。近所にある「地黄八幡神社」=写真=という社名から当時の地域の生業(なりわい)をしのぶのみだ。

本来ならば国産化は急務なのだが、それがなかなか進まない。何がネックになっているのか、それが知りたかった。また、個人的にも若干の興味はあった。私の金沢住まいは旧町名が「地黄煎町(じおうせんまち)」だった。江戸時代から、ここでは漢方薬の地黄を煎じて飴状にして売られていた。飴といっても現代のいわゆる飴ではなく、地黄を圧搾して汁を絞り出し、湯の上で半減するまで煎じ詰める。滓(かす)を絞り去り、さらに水分を蒸発させ堅飴のようにして仕上げる。堅く固まるのでノミで削って食べたと親たちから聞いたことがある。滋養強壮や夏バテに効果があったようだ。ただ、高度成長とともに宅地化が進み、地黄煎町の町名も50年前に変更になった。近所にある「地黄八幡神社」=写真=という社名から当時の地域の生業(なりわい)をしのぶのみだ。 能登半島は地理的にロシアや韓国、北朝鮮、中国と近い。古代より海の彼方から漂着するものを神様や不思議な力をもつものとして、「寄(よ)り神」あるいは「漂着神」と崇めた。深沢氏の作品は、日本海に突き出た半島の先端に隣国から大量のゴミが流れ着く現状を「現代の寄り神はゴミの漂着物」と訴え、ゴミを白くペイントして鳥居に似せたオブジェを創り話題となった。「鳥居」に近づき白く塗られたゴミをよく見ると、ハングル文字の入ったポリ容器やペットボトル、漁具が多かった。

能登半島は地理的にロシアや韓国、北朝鮮、中国と近い。古代より海の彼方から漂着するものを神様や不思議な力をもつものとして、「寄(よ)り神」あるいは「漂着神」と崇めた。深沢氏の作品は、日本海に突き出た半島の先端に隣国から大量のゴミが流れ着く現状を「現代の寄り神はゴミの漂着物」と訴え、ゴミを白くペイントして鳥居に似せたオブジェを創り話題となった。「鳥居」に近づき白く塗られたゴミをよく見ると、ハングル文字の入ったポリ容器やペットボトル、漁具が多かった。 もう少し詳しく記事を紹介する。コメントを流した193局はアメリカ南部や中西部にあり、アメリカの大手放送事業者「シンクレア」の傘下にある。日本の新聞各紙が問題としている点は、このコメントそのものがトランプ大統領がCNNなどのメディアをツイッターなどで「口撃」する際によく使う「フェイクニュース」で、シンレクアそのものがトランプ政権寄り。日本では政府の規制改革推進会議で放送法の規制全廃、とくに放送第4条(政治的公平性など)が無くなれば、アメリカの二の舞いになるなるのではないか、と。

もう少し詳しく記事を紹介する。コメントを流した193局はアメリカ南部や中西部にあり、アメリカの大手放送事業者「シンクレア」の傘下にある。日本の新聞各紙が問題としている点は、このコメントそのものがトランプ大統領がCNNなどのメディアをツイッターなどで「口撃」する際によく使う「フェイクニュース」で、シンレクアそのものがトランプ政権寄り。日本では政府の規制改革推進会議で放送法の規制全廃、とくに放送第4条(政治的公平性など)が無くなれば、アメリカの二の舞いになるなるのではないか、と。 放送は、放送法第2条により「公衆によつて直接受信されることを目的とする無線通信の送信」と定義されているものの、放送インフラと通信インフラを分ける時代ではなくなっている。インターネット網のブロードバンド化や光ファイバーの広がり、そこそこ品質の高いが画像がネットも見ることができる。インターネットと放送の同時配信だ。先の韓国・平昌冬季オリンピックでは、民放テレビ局のオリンピック公式動画サイト「gorin.jp」で初めて実況付きの同時配信を行っている。放送時間外でもネットで送信され、テレビをネットが補完したカタチだ。

放送は、放送法第2条により「公衆によつて直接受信されることを目的とする無線通信の送信」と定義されているものの、放送インフラと通信インフラを分ける時代ではなくなっている。インターネット網のブロードバンド化や光ファイバーの広がり、そこそこ品質の高いが画像がネットも見ることができる。インターネットと放送の同時配信だ。先の韓国・平昌冬季オリンピックでは、民放テレビ局のオリンピック公式動画サイト「gorin.jp」で初めて実況付きの同時配信を行っている。放送時間外でもネットで送信され、テレビをネットが補完したカタチだ。