☆下田、ペリーと龍馬の残影

南伊豆町では日本のコメ文化の発祥となった身上起を品種改良した愛国米を農家が栽培し、静岡県内の酒造メーカーが純米吟醸酒として製造している。職員は「コメが酒になって古里に凱旋したんです」とコップになみなみと注いでくれた。「身上起」の一升瓶をよく見ると、「龍馬にプレゼントしたかった酒」とのレッテルが貼ってあった。坂本龍馬と伊豆の関係が気になって、宿泊した民宿でネット検索を試みた。

下田市にある宝福寺のホームページに記載があった。土佐藩の脱藩浪人となった龍馬は幕府軍艦奉行だった勝海舟と出会う。1863年(文久3年)1月、海舟が龍馬を船に乗せて大阪から江戸へ帰る途中、時化で下田港に入る。同じとき、土佐藩主の山内容堂が江戸から大阪に向かう途中で下田に立ち寄り、宝福寺に投宿していた。容堂から同寺に招かれた海舟は、容堂に龍馬の脱藩の罪を解き、その身を自分に預けてほしいと懇願し許された、とある。このとき龍馬27歳、下田の別の場所でじっと「朗報」を待っていたと伝えられる。龍馬は晴れて自由の身になり、それからの活躍は目覚ましい。貿易会社と政治組織を兼ねた亀山社中(後に「海援隊」)の設立、薩長同盟の斡旋など明治維新に影響を与える働きをすることになる。

下田市にある宝福寺のホームページに記載があった。土佐藩の脱藩浪人となった龍馬は幕府軍艦奉行だった勝海舟と出会う。1863年(文久3年)1月、海舟が龍馬を船に乗せて大阪から江戸へ帰る途中、時化で下田港に入る。同じとき、土佐藩主の山内容堂が江戸から大阪に向かう途中で下田に立ち寄り、宝福寺に投宿していた。容堂から同寺に招かれた海舟は、容堂に龍馬の脱藩の罪を解き、その身を自分に預けてほしいと懇願し許された、とある。このとき龍馬27歳、下田の別の場所でじっと「朗報」を待っていたと伝えられる。龍馬は晴れて自由の身になり、それからの活躍は目覚ましい。貿易会社と政治組織を兼ねた亀山社中(後に「海援隊」)の設立、薩長同盟の斡旋など明治維新に影響を与える働きをすることになる。

レッテルの「龍馬にプレゼントしたかった酒」の意味は、海舟と容堂との下田での偶然の出会いで大きなチャンスをつかんだ龍馬におめでとうと言いたいという意味が込められているのだろう。史実を知る地元ならではの時を超えたメッセージのようだ。

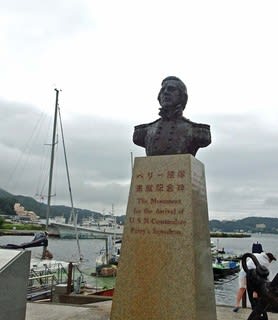

容堂と海舟らが出入りしたであろう下田湾に行くと、「ペリー艦隊来航記念碑」があった。湾をバックにしたペリー提督の胸像が心象的だ=写真=。ペリーは幕府と1854年(嘉永7年)3月に日米和親条約(神奈川条約)を結び、下田と函館の2港を開港させる。2か月後に下田に上陸してさらに細かな付加条約(下田条約)を結んだ。この条約を受けて、1856年(安政3年)に来日したアメリカの初代総領事ハリスが下田で総領事館を開設する。その11年後の1867年(慶応3年)に大政奉還があり、日本は明治という新たな時代に入る。

下田は歴史が新たに鳴動する時代に人物が行き交った要衝の地だったに違いない。ペリーの胸像はそんな時代の残影のようにも思える。

⇒11日(金)夜・金沢の天気 くもり