☆大晦日 定なき世の定かな

「大晦日 定(さだめ)なき世の定かな」と俳句を詠んだのは井原西鶴(1642-93)だった。以下は私独自の解釈だが、混沌としたこの世にもはや守るべき定(さだめ)というものはなくなったが、不思議と大晦日だけはみなが律儀に新年を迎えようと定めにしたがっている、と。

「大晦日 定(さだめ)なき世の定かな」と俳句を詠んだのは井原西鶴(1642-93)だった。以下は私独自の解釈だが、混沌としたこの世にもはや守るべき定(さだめ)というものはなくなったが、不思議と大晦日だけはみなが律儀に新年を迎えようと定めにしたがっている、と。

西鶴が生きた1600年代の後半は寛永から元禄時代にまたがる。四代将軍・徳川家綱から五代・綱吉の世である。戦国の世を直接体験していない世代が大半を占め、社会の価値観や意識というものが大きく変化する時代だったと言える。綱吉が発した「生類憐れみの令」(1687年)はその時代の在り様を表現するシンボリックな事例だろう。人を含む生き物すべてを慈しみ、その生命を大切にしようとする、まさに「平和な時代」を象徴している。西鶴は大坂で名を成したが、大坂と江戸で同時発売した『好色一代男』(1682)はベストセラーになり、続いて『好色一代女』(1686)も大流行。「浮世草紙」(小説)という文芸作品のジャンルを築いた。

話を元に戻す。「大晦日の定(さだめ)」とは何か。そのヒントが『世間胸算用(せけんむねさんよう)』(1692)にある。この浮世草紙の副題は「大晦日は一日千金」である。ネットで現代語訳を見つけ、読むうちにこの作品は当時のリアルなドキュメンタリ-ではないかと思えてきた。まず、出だしがこうである。「世の定めで、大晦日の闇は神代このかた知れたことなのに、人はみな渡世を油断して、毎年一度の胸算用が食い違い、節季を仕舞いかねて困る。というのも、めいめい覚悟がわるいからだ。この一日は千金に替えがたい。銭銀のうては越されぬ冬と春との峠が大晦日、借金の山が高うては登りにくい。」

つまり、大坂の商人にとって1年の総決算である大晦日に時間を絞って、金の貸し手と借り手との駆け引きを中心に、年の暮れの庶民の姿を描いているのだ。取り立てる側、取り立てから逃げる側の攻防を描いた。

借金の取り立てを逃れるため、遊女の宿で身を隠していた男性がつい大騒ぎして、声が外に漏れてしまう。すると、取り立ての若い衆2人が宿に乗り込んできた。「旦郡、ここに居やはりましたか。今朝から四五度も御宅へ伺いましたが、お留守では仕方がおまへなんだ。よいところでお眼にかかりました」と、何やら談判した挙句、あり金全部と、羽織、脇差、着物類までまき上げてしまって、「残りは正月五日までに」、と言い捨てて帰った。

『好色一代男』が描かれたことは経済的に活況だったが、『世間胸算用』が世に出た頃は逆にある意味でバブル崩壊で、商売に失敗した人々の貧乏長屋があちこちに立っていたと言われる。江戸時代は、盆と正月が商売上の支払期限(いまでも業種によってこの日が期限)となっていて、借金している者はいよいよ返済に迫られ、切羽つまるのが大晦日だ。西鶴の筆は、金が一番動く大晦日に絞って、無名の庶民の悲喜こもごもを実録風に描いた。作家としての鋭い構成に感服する。

31日(土)午後・金沢の天気 あめ

る。現在の鳥取県(57万人)、島根県(69万人)、高知県(73万人)くらいの人口分が年に一つずつ消滅していくことになるだろう。そうなると、次世代の地域を誰が支えるのか、国民一人ひとりの負担額は大きくなってくる。では、移民政策を推し進めるのか。移民が流入するヨーロップの混乱ぶりを見ていると、簡単に移民政策をと主張することもできない。では、座して死を待つのか、新年をまえに何とも暗く重苦しい気分になってくる。

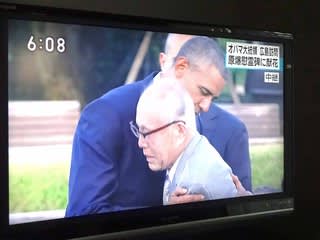

る。現在の鳥取県(57万人)、島根県(69万人)、高知県(73万人)くらいの人口分が年に一つずつ消滅していくことになるだろう。そうなると、次世代の地域を誰が支えるのか、国民一人ひとりの負担額は大きくなってくる。では、移民政策を推し進めるのか。移民が流入するヨーロップの混乱ぶりを見ていると、簡単に移民政策をと主張することもできない。では、座して死を待つのか、新年をまえに何とも暗く重苦しい気分になってくる。 真珠湾攻撃から75年、安倍総理がアメリカのオバマ大統領とともにハワイの地・パールハーバーを訪れ、かつて攻撃した側と攻撃された側の国の首脳がそろって慰霊した。日本のマスメディアは「謝罪はせず」という見出しをあえて立てて、この慰霊の様子を報じた=写真=。5月にオバマ氏が広島を訪問したときと同じように、安倍総理も謝罪に関することは口にしなかった。では、日本の総理の真珠湾訪問は、アメリカ、日本の両国民にどのように映ったのだろうか。

真珠湾攻撃から75年、安倍総理がアメリカのオバマ大統領とともにハワイの地・パールハーバーを訪れ、かつて攻撃した側と攻撃された側の国の首脳がそろって慰霊した。日本のマスメディアは「謝罪はせず」という見出しをあえて立てて、この慰霊の様子を報じた=写真=。5月にオバマ氏が広島を訪問したときと同じように、安倍総理も謝罪に関することは口にしなかった。では、日本の総理の真珠湾訪問は、アメリカ、日本の両国民にどのように映ったのだろうか。 仰、移動とへと進んでいく。アメリカ社会では、こうした共通価値の創造を政治・社会における規範(ポリティカル・コレクトネス=Political Correctness)と呼んで、自由と平等に基づく文化的多様性を標榜してきた。

仰、移動とへと進んでいく。アメリカ社会では、こうした共通価値の創造を政治・社会における規範(ポリティカル・コレクトネス=Political Correctness)と呼んで、自由と平等に基づく文化的多様性を標榜してきた。 路(片側1車線、13㌔)は慢性的な交通渋滞になっている。さらに、今回の噴火で渋滞に拍車がかかっている、という。プロの運転手にそこまで言われると、無理強いもできない。「それでは益城(ましき)町へ行ってほしい」と方針を変えたのだった。

路(片側1車線、13㌔)は慢性的な交通渋滞になっている。さらに、今回の噴火で渋滞に拍車がかかっている、という。プロの運転手にそこまで言われると、無理強いもできない。「それでは益城(ましき)町へ行ってほしい」と方針を変えたのだった。 英虞湾を望む風景はまさに、人の営みと自然が織りなす里山里海の絶景だった。真珠やカキの養殖イカダが湾の入り組みに浮かぶ。昭和26年(1951)11月にこの地を訪れた当時の昭和天皇は「色づきし さるとりいばら そよごの実 目にうつくしき この賢島」と歌にされた。晩秋に赤く熟した実をつけたサルトリイバラ(ユリ科)とソヨゴ(モチノキ科)が英虞湾の空と海に映えて心を和ませたのだろう。昭和天皇はその後も4回この地を訪れている。歌碑は志摩観光ホテルの敷地にある。その少し離れた横に俳人・山口誓子の句碑もある。「高き屋に 志摩の横崎 雲の峯」。ホテルの屋上から湾を眺めた誓子は志摩半島かかる雲のパノラマの壮大な景色をそう詠んだ。志摩観光ホテルはサミット会場となった。各国首脳はこの景色を臨んで何を思ったのだろうか。

英虞湾を望む風景はまさに、人の営みと自然が織りなす里山里海の絶景だった。真珠やカキの養殖イカダが湾の入り組みに浮かぶ。昭和26年(1951)11月にこの地を訪れた当時の昭和天皇は「色づきし さるとりいばら そよごの実 目にうつくしき この賢島」と歌にされた。晩秋に赤く熟した実をつけたサルトリイバラ(ユリ科)とソヨゴ(モチノキ科)が英虞湾の空と海に映えて心を和ませたのだろう。昭和天皇はその後も4回この地を訪れている。歌碑は志摩観光ホテルの敷地にある。その少し離れた横に俳人・山口誓子の句碑もある。「高き屋に 志摩の横崎 雲の峯」。ホテルの屋上から湾を眺めた誓子は志摩半島かかる雲のパノラマの壮大な景色をそう詠んだ。志摩観光ホテルはサミット会場となった。各国首脳はこの景色を臨んで何を思ったのだろうか。 会談も行うという。総理は「二度と戦争の惨禍を繰り返してはならないという未来に向けた決意を示したい」と首相官邸で記者団に語っていた。謝罪ではなく、あくまでも未来志向なのだ。

会談も行うという。総理は「二度と戦争の惨禍を繰り返してはならないという未来に向けた決意を示したい」と首相官邸で記者団に語っていた。謝罪ではなく、あくまでも未来志向なのだ。 療、環境などの分野で協議を始めるよう指示し、実現に向け合意したと述べた。この「共同経済活動」が「平和条約締結」に向けた重要な一歩になると、安倍氏、プーチン氏それぞれが強調した。

療、環境などの分野で協議を始めるよう指示し、実現に向け合意したと述べた。この「共同経済活動」が「平和条約締結」に向けた重要な一歩になると、安倍氏、プーチン氏それぞれが強調した。

私はこの電話での話の後、ひょっとしてプーチンは宮本武蔵と佐々木小次郎の巖流島の闘いの伝説を知っているのではないかと思った。巖流島は山口県下関市にある関門海峡に浮かぶ無人島だ。この島で小次郎は2時間も待たされたり、さらに太刀の鞘(さや)を捨てたことを敗北の予兆だと武蔵から揚げ足を取られ、頭に血が上り、冷静さを失ったところを武蔵に舵棒(かじぼう)で額を割られたというあの有名な話である。プーチンは山口入りにするにあたって、巖流島の闘いをモチーフにわざと遅れたのでは、ないかと。これはプーチン流の政治的なショーだ、と。ちょっと考えすぎか。テレビの解説では、プーチン氏はどうやら遅刻の常習犯で、これまでも各国首脳との会談にたびたび遅れているそうだ。

私はこの電話での話の後、ひょっとしてプーチンは宮本武蔵と佐々木小次郎の巖流島の闘いの伝説を知っているのではないかと思った。巖流島は山口県下関市にある関門海峡に浮かぶ無人島だ。この島で小次郎は2時間も待たされたり、さらに太刀の鞘(さや)を捨てたことを敗北の予兆だと武蔵から揚げ足を取られ、頭に血が上り、冷静さを失ったところを武蔵に舵棒(かじぼう)で額を割られたというあの有名な話である。プーチンは山口入りにするにあたって、巖流島の闘いをモチーフにわざと遅れたのでは、ないかと。これはプーチン流の政治的なショーだ、と。ちょっと考えすぎか。テレビの解説では、プーチン氏はどうやら遅刻の常習犯で、これまでも各国首脳との会談にたびたび遅れているそうだ。 甘んじてしまった。ちなみに、1位は福島県母畑温泉の八幡屋、2位は新潟県月岡温泉の白玉の湯泉慶・華鳳だった。しかし、よく考えてみれば、競争の激しい温泉旅館業界にあって、よく36年連続記録を打ち立てたものだと思う。今後35年間は破られることのない温泉旅館で最高記録の伝説をつくったのだ。

甘んじてしまった。ちなみに、1位は福島県母畑温泉の八幡屋、2位は新潟県月岡温泉の白玉の湯泉慶・華鳳だった。しかし、よく考えてみれば、競争の激しい温泉旅館業界にあって、よく36年連続記録を打ち立てたものだと思う。今後35年間は破られることのない温泉旅館で最高記録の伝説をつくったのだ。

が真っ白になった=写真=。早めにスノータイヤに交換しておいてよかったと胸をなでおろしたが、先に走っていた別の車がスリップ事故を起こした。ちなみに外気温は4度だった。いよいよ冬本番がやってくる。

が真っ白になった=写真=。早めにスノータイヤに交換しておいてよかったと胸をなでおろしたが、先に走っていた別の車がスリップ事故を起こした。ちなみに外気温は4度だった。いよいよ冬本番がやってくる。