☆いざ、鎌倉-下

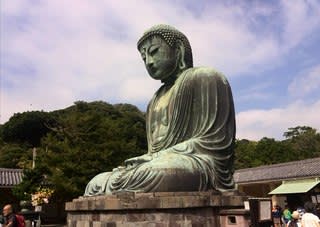

して760年余り、古都鎌倉のシンボル的な仏教美術、国宝でもある。パンフなどによると、完成当時は全身に金箔が施され、大仏殿に安置されていた。ところが、大仏殿は2度の台風で損壊し、露座の大仏になったとされる。地域の災害の歴史を刻んだ歴史があり、含蓄のあるお姿と察した。

して760年余り、古都鎌倉のシンボル的な仏教美術、国宝でもある。パンフなどによると、完成当時は全身に金箔が施され、大仏殿に安置されていた。ところが、大仏殿は2度の台風で損壊し、露座の大仏になったとされる。地域の災害の歴史を刻んだ歴史があり、含蓄のあるお姿と察した。

大仏の裏側にまわると、「胎内拝観」という文字が目に入ってきた。鎌倉の大仏は中に入れるようになっている。拝観料はわずか20円。内部を見ると、鋳造の木枠の跡が見えるが、よく解らない。首の部分を見ると強化プラスチックのようなものが重ね貼りされていて、頭を支える部分が補強されていることがうかがえた。歴史ある鎌倉の大仏となれば、なおさら補強が必要なのだろう。かつては金色に輝いていたであろう大仏は青銅製、現在は酸性雨などの影響で変色しつつあり、メンテナンスが大変であることは想像に難くない。

鎌倉文学館を訪れた。夏目漱石や川端康成など鎌倉にゆかりのある文豪や文学者に関する原稿など資料を収集・展示している。万葉集や平家物語などの当地にまつわる古典作品も紹介している。

鎌倉文学館を訪れた。夏目漱石や川端康成など鎌倉にゆかりのある文豪や文学者に関する原稿など資料を収集・展示している。万葉集や平家物語などの当地にまつわる古典作品も紹介している。

本館は、旧前田侯爵家の鎌倉別邸(本邸は東京・駒場)だった。加賀・前田家15代、16代の2代にわたる当主が建てた、と説明書きにある。完成したのは昭和11年、レトロな格調をそのままに残した洋館。国の登録有形文化財にも指定されている。内部は、アールデコ様式が随所に見られ、大理石の玄関や暖炉、飾り窓の装飾とステンドグラスが建物の重厚さを伝えている。真ちゅうの緻密な細工を施した照明器具が妙に部屋とマッチしている。文学資料よりも洋館の造りに見とれてしまった。

本館を出て歩くと、芭蕉の句碑が目に止まった。「鎌倉は生きて出にけん初松魚」。初松魚は「はつがつお(初鰹)」のこと。江戸時代、鎌倉はカツオの産地として知られ、鎌倉でとれたカツオは早船で江戸に送られたという。魚河岸の初ガツオ、鎌倉ではピチピチしていたんだろうな、と。芭蕉は案外食通だったに違いない。

⇒3日(月)朝・金沢の天気 くもり