★旅の目線で東京を-下

3日間の東京ツアーで美術館を3ヵ所訪れた。初日は表参道にある根津美術館。これが正面の入口かと思わせる、ひっそりとした正門をくぐる。右に曲がると、左手が竹でおおわれた壁面、右手が竹の植栽、まさに「竹の回廊」となっている。都会の喧騒から遮断するかのように、不思議な静寂感に包まれる。まるで、 茶室に続く庭「露地(ろじ)」を歩いているような感覚である。和風家屋のような大屋根の本館は建築家・隈研吾氏の設計によるもの。隈氏は2020東京五輪・パラリンピックの主会場となる新国立競技場のデザインを手掛ける。

茶室に続く庭「露地(ろじ)」を歩いているような感覚である。和風家屋のような大屋根の本館は建築家・隈研吾氏の設計によるもの。隈氏は2020東京五輪・パラリンピックの主会場となる新国立競技場のデザインを手掛ける。

実物が放つ作品の価値と歴史の輝き

「青山荘(せいざんそう)」の扁額がかかった展示室に入った。内部には茶室が再現されていて、展示室全体の名称が「青山荘」という。「春情の茶の湯」と銘打った茶道具の展示されていた。春の情景をイメージした日差し、花木が芽吹き、生命力ある季節の情景に似合う茶道具が陳列されている。面白い盆があった。漆芸家、柴田是真(しばた・ぜしん、1807-1891)の作品「蝶漆絵瓢盆」。ヒョウタンを輪切りにして、底をつけて盆にする。全体におうとつがある不思議なカタチの形状だ。盆にを漆を盛り付けて浮かせるようにしてチョウを描く。春に舞うアゲハチョウだろうか。そのチョウは、盆の縁の内側から外にまではみ 出て、躍動感がある構図だ。時間がなく、庭と茶室をじっくり拝見できなかったのが心残り。

出て、躍動感がある構図だ。時間がなく、庭と茶室をじっくり拝見できなかったのが心残り。

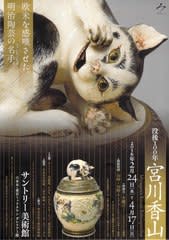

2日目は赤坂のサントリー美術館だ。陶芸家、宮川香山(みやがわ・こうざん、1842-1916)の没後100年の企画展だった。解説書によると、香山は明治維新を機に京都を離れ、当時、文明開化の拠点だった横浜に向かった。明治政府は外貨獲得の手段として陶磁器や漆器など工芸品の輸出を国策として推進した。香山は、その波に乗って、ヨ-ロッパやアメリカの西洋の趣向に応える美を創り出す。陶器の表面を写実的な造形物で飾る高浮彫(たかうきぼり)の独自の世界を築く。フィラデルフィア万博(1876)、パリ万博(1878)などで受賞して内外の称賛を浴びた。

その代表作が「褐釉高浮彫蟹花瓶」(1881、重要文化財)や「高浮彫牡丹ニ眠猫覚醒蓋付水指」(明治時代前期)=チラシの写真=といわれる。初めて高浮彫牡丹ニ眠猫覚醒蓋付水指を鑑賞して、そのリアリティさにはドキリとさせられた。紅白のボタンが描かれた胴部と、うずくまる猫の蓋、その猫は前足を耳元にまで上げ、今まさに目覚めた様子で、ニャーンと鳴き声を出しそうなのである。

3日目は世田谷の静嘉堂文庫美術館を訪ねた。美術館の茶道具は三菱の岩崎家の父子2代、60年にわたって収集したもの。訪れた日はリニューアルオープン展第2弾「茶の湯の美、煎茶の美」の最終日だった。真っ先に国宝「曜変天目」に目を奪われた。漆黒に大小の斑文(はんもん)が浮かび上がる。その周囲に藍や金色の光彩を放つ。「曜変」の「曜」とは星や輝くという意味なのだそうだ。中国・南宋時代(12-13世紀)の作品といわれる。かの徳川3代将軍の家光、その乳母の春日局も手に取ったとされる絶品だ。

「目を肥やす」という言葉がある。実物を見なければ理解できない作品の価値、歴史に磨かれた輝きがあるのだと実感した。

⇒22日(火)夜・金沢の天気 はれ

くシャトルバスで向かう。到着すると聞きしに勝る込み具合だった。しかも、あちこちから中国語、英語、そしてフランス語が飛び交っている。これだけでも随分と旅気分になれるから不思議だ。TOKYOに来た気分だ。

くシャトルバスで向かう。到着すると聞きしに勝る込み具合だった。しかも、あちこちから中国語、英語、そしてフランス語が飛び交っている。これだけでも随分と旅気分になれるから不思議だ。TOKYOに来た気分だ。 界はゼロ。雲の中にいる感じだ。ぐるり360度回ったが、白の世界が広がるのみ。さらに高見の450㍍の「天望回廊」に上ったが、同じ状況だった。3090円の入場チケットが惜しくなってきた。こうした事態に備えて客をがっかりさせない工夫もある。デッキから一望できる眺望を52型モニターで映し出す「時空ナビ」など。意外と面白いのが「江戸一目図屏風」だった。パンフによれば、江戸時代の浮世絵師、鍬形慧斎(くわがた・けいさい)による鳥瞰図が圧巻だ。江戸城を中心に描かれた想像上の江戸の街のパノラマなのだが、目線がちょうど同じ位置にあり、まるで200年後の東京スカイツリーのために描いたような絵なのだ。

界はゼロ。雲の中にいる感じだ。ぐるり360度回ったが、白の世界が広がるのみ。さらに高見の450㍍の「天望回廊」に上ったが、同じ状況だった。3090円の入場チケットが惜しくなってきた。こうした事態に備えて客をがっかりさせない工夫もある。デッキから一望できる眺望を52型モニターで映し出す「時空ナビ」など。意外と面白いのが「江戸一目図屏風」だった。パンフによれば、江戸時代の浮世絵師、鍬形慧斎(くわがた・けいさい)による鳥瞰図が圧巻だ。江戸城を中心に描かれた想像上の江戸の街のパノラマなのだが、目線がちょうど同じ位置にあり、まるで200年後の東京スカイツリーのために描いたような絵なのだ。 になったことを思い出した。

になったことを思い出した。 増えた。ここ数日の新聞報道=写真=などによると、去年4月から今年1月の観光客数は、兼六園が前年同期比で1.6倍に増えて、NHKの連続テレビ小説「まれ」のロケ地となった輪島市では、朝市の入込客数が1.3倍になってという。

増えた。ここ数日の新聞報道=写真=などによると、去年4月から今年1月の観光客数は、兼六園が前年同期比で1.6倍に増えて、NHKの連続テレビ小説「まれ」のロケ地となった輪島市では、朝市の入込客数が1.3倍になってという。

昨年15年2月10日、再度気仙沼を訪れた。同市に住む、「森は海の恋人」運動の提唱者の畠山重篤氏に講演をお願いするためだった。畠山氏との交渉を終えて、前回訪れた市内の同じ場所に立ってみた。「第十八共徳丸」はすでに解体されてすでになかった。が、震災から2ヵ月後の街並みの記憶とそう違わない。今でも街のあちこちでガレキの処理が行われていた=写真=。復興という想いを抱いて来たので、現地を眺めて愕然としたのだった。

昨年15年2月10日、再度気仙沼を訪れた。同市に住む、「森は海の恋人」運動の提唱者の畠山重篤氏に講演をお願いするためだった。畠山氏との交渉を終えて、前回訪れた市内の同じ場所に立ってみた。「第十八共徳丸」はすでに解体されてすでになかった。が、震災から2ヵ月後の街並みの記憶とそう違わない。今でも街のあちこちでガレキの処理が行われていた=写真=。復興という想いを抱いて来たので、現地を眺めて愕然としたのだった。 事会でアメリカ軍基地の県内移設は「政府は沖縄をないがしろにしている」とスピーチを行った後のことで、連日100人ほどの基地反対派がアメリカ軍基地キャンプ・シュワブのゲート前に集まり、集会を開いていた。

事会でアメリカ軍基地の県内移設は「政府は沖縄をないがしろにしている」とスピーチを行った後のことで、連日100人ほどの基地反対派がアメリカ軍基地キャンプ・シュワブのゲート前に集まり、集会を開いていた。 て、開票者(自治体職員)の手元で裁かれる候補者名をチェックすれば、自分なりに候補者の「当落」の判断がつく。あるいは、ちょっとずるいが、テレビ局や新聞社の調査でアルバイトにきている学生たちが双眼鏡をのぞきこみながら=写真・中=、襟元の無線マイクで候補者名を本社に伝えているので、傍らにいれば自ずと聞こえる。どの候補者が現在優勢かということも判断できる。選挙は結果をいち速く知るというリアルタイムの凄みがこの場で体験できる。もちろん、開票作業は公正さを保つという意味で双眼鏡で開票者の手元をのぞくことは違法ではない。バードウオッチィングのようで楽しくもある。

て、開票者(自治体職員)の手元で裁かれる候補者名をチェックすれば、自分なりに候補者の「当落」の判断がつく。あるいは、ちょっとずるいが、テレビ局や新聞社の調査でアルバイトにきている学生たちが双眼鏡をのぞきこみながら=写真・中=、襟元の無線マイクで候補者名を本社に伝えているので、傍らにいれば自ずと聞こえる。どの候補者が現在優勢かということも判断できる。選挙は結果をいち速く知るというリアルタイムの凄みがこの場で体験できる。もちろん、開票作業は公正さを保つという意味で双眼鏡で開票者の手元をのぞくことは違法ではない。バードウオッチィングのようで楽しくもある。 アメリカ映画「ザ・コーヴ」の舞台となった入り江へ。前日にイルカが網にかかっており、あす市場が再開するのでイルカを運搬するというその日だった。おそらく反捕鯨団体シーシェパードのスタッフをみられる外国人2人がカメラ撮影に来ていた。また、入り江の漁を監視する姿もあった=写真・下=。「和歌山県警」の腕章をつけた人も随所に配置されていて、入り江はものものしい緊張感が漂っていた。漁協の前では、外国人数人が、車から漁師風の男が下車するたびに近寄って、たどたどしい日本語で「イルカ漁をやめてほしい」とお札を数枚差し出していた。猟師は無視して漁協に向かった。

アメリカ映画「ザ・コーヴ」の舞台となった入り江へ。前日にイルカが網にかかっており、あす市場が再開するのでイルカを運搬するというその日だった。おそらく反捕鯨団体シーシェパードのスタッフをみられる外国人2人がカメラ撮影に来ていた。また、入り江の漁を監視する姿もあった=写真・下=。「和歌山県警」の腕章をつけた人も随所に配置されていて、入り江はものものしい緊張感が漂っていた。漁協の前では、外国人数人が、車から漁師風の男が下車するたびに近寄って、たどたどしい日本語で「イルカ漁をやめてほしい」とお札を数枚差し出していた。猟師は無視して漁協に向かった。 うか、との近未来の国際政治の組み立てが脳裏を駆け巡るからだ。

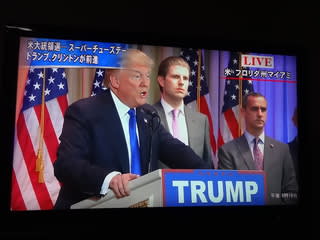

うか、との近未来の国際政治の組み立てが脳裏を駆け巡るからだ。

たちが群がった。テレビは憧れの的だった」と。学生たちの反応は「信じられない」といった様子だ。

たちが群がった。テレビは憧れの的だった」と。学生たちの反応は「信じられない」といった様子だ。