★「もてなし」の神髄

ことし6月に能登半島の和倉温泉で中学時代の学年同窓会があった。いわゆる「還暦同窓会」なので豪華に祝おうと、幹事たちが恩師もお呼びしてと選んだ会場が「加賀屋」だった。能登半島で生まれた者にとって、「加賀屋」は「最高のもてなし」の場なのである。そう気軽に行けるところではない。小さな企業や町内会では「加賀屋講」といって、お金を数年積み立てて行くことがある。加賀屋といえば、「プロが選ぶ日本のホテル・旅館100選」(主催:旅行新聞新社)で35年連続総合第1位の評価を受けていることでも知られる。

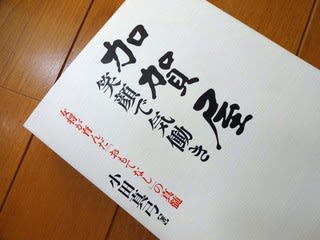

40名余りが参加した中学時代の学年同窓会は全員が赤いちゃんちゃんこを着て、記念写真を撮影してもらうなどいたれり尽くせりのサービスだった。翌朝、金沢に帰るため早めに加賀屋の玄関を出ると、女将が見送りに出ていたいので挨拶した。名刺交換をすると、なんとこの名刺が画像変化カードなのだ。見る角度によって画像が切り替わり、3画面(客室係が並んで挨拶、浴場から見える海、宿泊部屋)の絵柄が出現する。旅館の女将の名刺だと、角の取れた 和紙をイメージするのだが、画像変化カードは意外だった。女将の名前は小田真弓さん、その小田さんが日経新聞出版社から本を出した。『加賀屋 笑顔で気働き~女将が育んだ「おもてなし」の神髄~』

和紙をイメージするのだが、画像変化カードは意外だった。女将の名前は小田真弓さん、その小田さんが日経新聞出版社から本を出した。『加賀屋 笑顔で気働き~女将が育んだ「おもてなし」の神髄~』

35年間連続第1位のエッセンスが描かれている。そのポイントは「笑顔で気働き」という言葉に集約されている。客に対する気遣いなのだが、マニュアルではなく、その場に応じて機転を利かせて、客のニーズを先読みして、行動することなのだ。たとえば、客室係は客が到着した瞬間から、客を観察する。普通の旅館だと浴衣は客室においてあり、自らサイズを「大」「中」の中から選ぶのだが、加賀屋では客室係が客の体格を判断して用意する。そこから「気働き」が始まる。茶と菓子を出しながら、さりげなく会話して、旅行の目的、誕生日や記念日などを聞いて、それにマッチするさりげない演出をして場を盛り上げる。たとえば、家族の命日であれば、陰膳を添える。客は「そこまでしなくても」と驚くだろう。しかし、それが加賀屋流なのかもしれない。小手先のサービスではない、心のもてなしなのである。

女将の仕事はそうした気働きのできる客室係を育てることにある。「約50年間、加賀屋で仕事をしてきましたが、客室係の育て方にはいちばん気を遣い、試行錯誤をしてきました」。この実感は今でも続いているようだ。ほめる場面を探して「ありがとう」と声掛け、注意する際は言い分を聞いてから、自己啓発の機会を与える、普段から細やかなコミュニケーション、プロとしての正確性を養うなど、こうした人材の育てのノウハウは上下関係だけでは決して方はられないことがよく分かる。女将の存在が輝かなければ人はついてこない。

その女将の存在とは、一面で経営者であることだ。陶器が載った料理の御膳は数㌔の重さがある、これを何度も客室に運ぶとなると体力を消耗する。そこで、料理自動搬送システムを導入して、皿を揺らさずに客室近くまで運搬する。これによって、客室係は接客に集中できるようになる。保育園付きの母子寮を造り、仕事場と保育園が内線で連絡しあうようにしている。客室係が安心して働ける職場とは、重労働からの解放や母子関係の細やかな配慮が必要なのだ。それには企業家として投資の覚悟が欠かせない。加賀屋の女将が輝くのは人を育てる細やかな気遣いと、人材こそ企業成長のエンジンとして投資する意欲だ。冒頭で述べた、画像変化カードの名刺は経営者としての小田さんの顔だったのかもしれないと、この本を読んで納得した。

⇒26日(月)朝・金沢の天気 はれ