★能登キャンパス-下

2日目の続き。東洋大学の 川澄厚志特任講師と学生が登壇=写真・上=。同大学が実施している 能登の里山保全や祭り参加をする「能登ゼミ」について、「能登ゼミ・SFS(学生の短期滞在型実習) による、現場主義的な地域づくり」と題して事例報告した。学生にとって、過疎化は能登の魅力になりうる、人が少ないからこそ一人ひとりの存在が大きく、人同士の強い結びつきが生まれる点がメリットと述べた。

能登の里山保全や祭り参加をする「能登ゼミ」について、「能登ゼミ・SFS(学生の短期滞在型実習) による、現場主義的な地域づくり」と題して事例報告した。学生にとって、過疎化は能登の魅力になりうる、人が少ないからこそ一人ひとりの存在が大きく、人同士の強い結びつきが生まれる点がメリットと述べた。

地域の「多様な価値」を知る機会に

北陸学院大学の田中純一准教授が、2007年3月の能登半島地震で学生たちを能登に引率して、ボランティア活動などを積極的に行い、現在も東日本大震災の被災地へ学生を引率し、ボランティア活動をしている。テーマは「 地域防災と学生教育」と題して事例報告。参加する学生たちに「ひとつの命、ひとりのかけがえのない存在に寄り添う、最後のひとりを見逃さない、取りこぼさない」と教えている。金沢美術工芸大学の真鍋淳朗教授は、「珠洲でアートによる地域おこし」と題して報告。奥能登の里山里海の自然•風土•歴史を活かしたこの地域でしか出来ないアートプロジェクトを展開していくと現在実施しているアート展の意義を説明した。

石川県立看護大学の川島和代教授は学生とともに、「過疎地の暮らしと健康づくりを民泊型実習で学ぶ」と題して報告。能登町を中心に学生が民家に泊まりながら、一人暮らしのお年寄りの看護や健康づくりを学ぶ教育を指導している。地域の人が培ってきた健康を保つ暮らし方を教わり、地域の持つ多様な力を知る機会となっていると、その成果を述べた。

総括討論は締まった内容だった。「学生が地域に学ぶ価値とは何か」という問いが会場からあった。対馬市の川口幹子氏の回答は明確だった。「これまで人間が克服型の技術を使って発展して来たように、これからは生態系の法則を人間社会に取り入れるようにして、新たな持続可能なシステムを構築して行く必要があると思う。このシステムの確立に向けて、学生たちに地域を学びの場として提供していくことだ」と述べた。また、過疎化と地域の在り様を尋ねられた、長野県木島平村「農村文明塾」の井原満明氏は「数人の高齢者が一人の若者を育てる地域社会であり、車いすや寝たきりになっても支えられる地域社会であり、乳幼児や子どもの感性を育てる農山村漁村の環境がムラであり、価値観を変えることだ」と。逆転の発想だ。

シンポジウムに参加した国連大学のスタッフから「地域のグローバル展開があってもよいのではないか」と問題提起があった。2日目の金沢美大の真鍋淳朗氏の講演はそれに答えるものだった。「奥能登の里山里海の自 然•風土•歴史を活かした、この地域でしか出来ないアートプロジェクトで国際芸術祭を開催する計画だ。アートによる地域社会の活性化、環日本海のアジアとのアートネットワーク、アジアから世界への発信を奥能登が拠点となる」。

然•風土•歴史を活かした、この地域でしか出来ないアートプロジェクトで国際芸術祭を開催する計画だ。アートによる地域社会の活性化、環日本海のアジアとのアートネットワーク、アジアから世界への発信を奥能登が拠点となる」。

学生たちが地域活動に参加するのもよい、地域おこしもよい、要は学生たちが地域の価値を見出す仕掛けづくりを丹念に設計すること、そして、その仕掛ける人材を育てるのは地域だ。総括討論の議論を聞いてそう考えた。

2日目の午後からのエクスカーションには18人が参加した。穴水町新崎(にんざき)・志ヶ浦地区の里山里海の保全活動を聞き、「ボラ待ち櫓(やぐら)」=写真・下=を実際に上って見学。能登ワイン株式会社ではブドウ畑やワイナリーの説明を受けた。穴水湾で養殖されているカキ貝の殻を天日干しして、酸性土壌の赤土の畑の入れてブドウを栽培している。晴天に恵まれ、里山と里海の景観が映えた。

⇒28日(火)朝・金沢の天気 くもり

事例報告で4組が報告。最初に、早稲田大学平山郁夫記念ボランティアセンターの加藤基樹助教が、学生2人と演壇に立ち「学生の地域活動の教育効果」と題して述べた=写真・上=。同センターは、「社会貢献」と「体験的学習」をキーワードに、昨年度実績で13600人の学生たちが地域活動に参加。東京からバスと電車で9時間かかる岩手県田野畑村へ50年間、年4回の合宿を通して育林作業を中心に活動しているサークルもある。学生のボランティアセンターでは日本最大で最古かもしれない。

事例報告で4組が報告。最初に、早稲田大学平山郁夫記念ボランティアセンターの加藤基樹助教が、学生2人と演壇に立ち「学生の地域活動の教育効果」と題して述べた=写真・上=。同センターは、「社会貢献」と「体験的学習」をキーワードに、昨年度実績で13600人の学生たちが地域活動に参加。東京からバスと電車で9時間かかる岩手県田野畑村へ50年間、年4回の合宿を通して育林作業を中心に活動しているサークルもある。学生のボランティアセンターでは日本最大で最古かもしれない。 げて大学との連携を図ろうとしており、コーディネーターの役割は地域と大学の双方のメリットを生み出す潤滑油であると述べた。

げて大学との連携を図ろうとしており、コーディネーターの役割は地域と大学の双方のメリットを生み出す潤滑油であると述べた。 キャンパス構想推進協議会(会長・福森義宏金沢大学理事・副学長)は10月17、18日の両日、「地域・大学連携サミット2014㏌穴水」を開催した。協議会では、平成23年度「地域再生人材大学サミット」(輪島市)、同24年度「域学連携サミットin能登」(珠洲市)、同25年度「地域・大学連携サミット」(能登町)を開いており、今回4回目となった。学生・研究者との交流を拡大して地域再生を目指すシンポジウムで初日170人が訪れた=写真=。

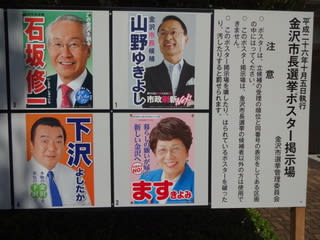

キャンパス構想推進協議会(会長・福森義宏金沢大学理事・副学長)は10月17、18日の両日、「地域・大学連携サミット2014㏌穴水」を開催した。協議会では、平成23年度「地域再生人材大学サミット」(輪島市)、同24年度「域学連携サミットin能登」(珠洲市)、同25年度「地域・大学連携サミット」(能登町)を開いており、今回4回目となった。学生・研究者との交流を拡大して地域再生を目指すシンポジウムで初日170人が訪れた=写真=。 北陸中日新聞石川版(7日付)では、5日の投票日に実施した出口調査(1120人)の回答結果を分析した記事を掲載している。この結果で目を引くのは、自民党の支持層の56.7%が山野氏に投票したと答え、30.7%の下沢氏より倍近いことだ。また、民主党支持層でも51.6%、社民党支持層で69.2%もの人が山野氏に票を投じている。民主・社民・連合石川の推薦候補がいたにもかかわらずである。記事では「共産支持層でも23.1%が山野さんに投票しており、政党に関係なく幅広い支持を集めたことがうかがえる」と記載されている。

北陸中日新聞石川版(7日付)では、5日の投票日に実施した出口調査(1120人)の回答結果を分析した記事を掲載している。この結果で目を引くのは、自民党の支持層の56.7%が山野氏に投票したと答え、30.7%の下沢氏より倍近いことだ。また、民主党支持層でも51.6%、社民党支持層で69.2%もの人が山野氏に票を投じている。民主・社民・連合石川の推薦候補がいたにもかかわらずである。記事では「共産支持層でも23.1%が山野さんに投票しており、政党に関係なく幅広い支持を集めたことがうかがえる」と記載されている。 、立候補した。選挙では、新人3人が山野氏への批判票を集めきれなかったようだ。

、立候補した。選挙では、新人3人が山野氏への批判票を集めきれなかったようだ。

1年間に凝縮されたカリキュラムで、受講生たちは月2回の土曜日、能登学舎(珠洲市三崎町小泊)でこれからの能登の里山里海をどのように活かしてゆくべきかについて、多彩な講師陣の指導を受けながら、熱心に議論を積み重ねてきた。その間、様々な戸惑いや悩みもあった。受講生たちは、それを乗り越え、自らの課題研究をまとめ上げて、審査と評価を得て、この日の修了式を迎えた。

1年間に凝縮されたカリキュラムで、受講生たちは月2回の土曜日、能登学舎(珠洲市三崎町小泊)でこれからの能登の里山里海をどのように活かしてゆくべきかについて、多彩な講師陣の指導を受けながら、熱心に議論を積み重ねてきた。その間、様々な戸惑いや悩みもあった。受講生たちは、それを乗り越え、自らの課題研究をまとめ上げて、審査と評価を得て、この日の修了式を迎えた。