☆世界農業遺産の潮流=3=

世界農業遺産(GIAHS)の名称は「世界遺産」と混同されやすい。世界遺産は1972年にUNESCO総会で、「世界の文化遺産及び自然遺産の保護に関する条約」(世界遺産条約)が採択され、人類が共有すべき「顕著な普遍的価値」をもつ遺跡、景観、自然などをテーマに、文化遺産(日本では法隆寺、姫路城、古都京都、白川郷、原爆ドームなど)と自然遺産(屋久島、白神山地、知床など)がある。世界農業遺産は、国連食糧農業機関(FAO)が2002年に制定したもので、「Globally Important Agricultural Heritage Systems」。頭文字を取って「GIAHS(ジアス)」と呼ぶ。これを日本語に訳すると、「世界重要農業遺産システム」となるが、これでは理解しづらく国民に浸透しないと、2011年6月に能登と佐渡が認定を受けた折、認定に向けて働きかけをしてきた武内和彦国連大学副学長(東京大学サステイナビリティ学連携研究機構長・教授)らが一計を案じて、一般の略称である「世界農業遺産」をひねり出した。従って、世界農業遺産と呼ぶのは日本だけで、中国では「世界農業文化遺産」などと呼んだりしている。

レジリエンスを特徴にする日本のGIAHS

今回のワークショップの日本側の発表で一つのキーワードとなったのが「レジリエンス(resilience)」だった。レジリエンスは、環境の変動に対して、一時的に機能を失うものの、柔軟に回復できる能力を指す言葉。生物の生態学でよく使われる。持続可能な社会を創り上げるためには大切な概念だ。2011年3月11日の東日本大震災を機に見直されるようになった。「壊れないシステム」を創り上げることは大切なのだが、「想定外」のインパクトによって、「壊れたときにどう回復させるか」についての議論をしなけらばならない。よく考えてみれば、日本は「地震、雷、火事…」の言葉があるように、歴史的に見ても、まさに災害列島である。しかし、日本人は大地震のたびにその地域から逃げたか。東京や京都には記録に残る大震災があったが、しなやかに、したたかに地域社会を回復させてきた。ある意味で日本そのものがレジリエンス社会のモデルなのだ。

今回のワークショップの日本側の発表で一つのキーワードとなったのが「レジリエンス(resilience)」だった。レジリエンスは、環境の変動に対して、一時的に機能を失うものの、柔軟に回復できる能力を指す言葉。生物の生態学でよく使われる。持続可能な社会を創り上げるためには大切な概念だ。2011年3月11日の東日本大震災を機に見直されるようになった。「壊れないシステム」を創り上げることは大切なのだが、「想定外」のインパクトによって、「壊れたときにどう回復させるか」についての議論をしなけらばならない。よく考えてみれば、日本は「地震、雷、火事…」の言葉があるように、歴史的に見ても、まさに災害列島である。しかし、日本人は大地震のたびにその地域から逃げたか。東京や京都には記録に残る大震災があったが、しなやかに、したたかに地域社会を回復させてきた。ある意味で日本そのものがレジリエンス社会のモデルなのだ。

レジリエンスと日本の世界農業遺産のかかわりついて述べたのは、国連大学サステイナビリティと平和研究所シニア・プログラム・コーディネーターの永田明氏だった。FAOによるGIAHSの認定基準は農業生産、生物多様性、伝統的知識、技術の継承、文化、景観が対象となる。さらに、日本の特徴として加味するのは3つある。1つ目は「レジリエンス」(自然災害、気象・気候、病虫害、市場価格、消費者ニーズへの対応)、2つ目は「地域の主体性」(農林漁業の従事者、企業、行政、NPO、ボランティア、都市住民の連携可能性、コミュニティ、高齢者の参画など)、3つ目はトータルな6次産業化(観光との有機的な連携の可能性、農山漁村の歴史・文化の活用、農林水産物のストーリー性の創出など)。加味する意味合いは、日本は先進国で初めて認定されたがゆえに、その特徴を出そうという意味合いでGIAHSの付加価値を高めることに意義がある。

世界に誇ってよい日本の農山漁村文化があまたある。生物多様性や社会の復元力(レジリエンス)、そのような価値を世界に広める場がGIAHSだと実感した。

⇒31日(金)朝・浙江省青田県の朝 はれ

世界農業遺産(GIAHS)の国際ワークショップが開催されている紹興市は中国・浙工省の江南水郷を代表する都市とされる。市内には川や運河が流れ、 その水路には大小の船が行き交っている。歴史を感じさせる建造物や石橋などと共に見える風景は「東洋のベニス」だろうか。人口60万人の水の都だ。

世界農業遺産(GIAHS)の国際ワークショップが開催されている紹興市は中国・浙工省の江南水郷を代表する都市とされる。市内には川や運河が流れ、 その水路には大小の船が行き交っている。歴史を感じさせる建造物や石橋などと共に見える風景は「東洋のベニス」だろうか。人口60万人の水の都だ。 きょう29日から中国・浙江省紹興市で開催されている「世界農業遺産の保全と管理に関する国際ワークショップ」(主催:中国政府農業部、国連食糧農業機関、中国科学院)の席上で中国側から披露された。昨年6月、国連食糧農業遺産(FAO、本部ローマ)が制定する世界農業遺産に「能登の里山里海」と佐渡市の「トキと共生する佐渡の里山」が認定された。この国際的な評価をどう維持、発展させたらよいか、ワークショップでは中国と日本のGIAHS関係者120人が集まり、GIAHSに認定されたサイト(地域)の現状や環境保全、将来に向けての運営管理など意見交換するものだ。日本から農林水産省、東京大学、国連大学、石川県、佐渡市の関係者17人が参加した。石川県から泉谷満寿裕・能登地域GIAHS推進協議会会長(珠洲市長)、金沢大学の中村浩二教授、渡辺泰輔・石川県環境部里山創成室長らが出席している。

きょう29日から中国・浙江省紹興市で開催されている「世界農業遺産の保全と管理に関する国際ワークショップ」(主催:中国政府農業部、国連食糧農業機関、中国科学院)の席上で中国側から披露された。昨年6月、国連食糧農業遺産(FAO、本部ローマ)が制定する世界農業遺産に「能登の里山里海」と佐渡市の「トキと共生する佐渡の里山」が認定された。この国際的な評価をどう維持、発展させたらよいか、ワークショップでは中国と日本のGIAHS関係者120人が集まり、GIAHSに認定されたサイト(地域)の現状や環境保全、将来に向けての運営管理など意見交換するものだ。日本から農林水産省、東京大学、国連大学、石川県、佐渡市の関係者17人が参加した。石川県から泉谷満寿裕・能登地域GIAHS推進協議会会長(珠洲市長)、金沢大学の中村浩二教授、渡辺泰輔・石川県環境部里山創成室長らが出席している。 ロンドンでのオリンピックは1908年、48年に続き同一都市で3度目だった。東京も2度目の2020年大会誘致向けて余念がないが、ハプニングも。IOC国際オリンピック委員会は、IOCの選手委員に立候補していた陸上男子ハンマー投げの室伏広治が、選挙活動規定に違反したとして、候補者から取り消したと発表した(11日)。室伏は立候補した21人中、選手間による投票数は1位、つまりほぼ当確だった。その違反とは、選手村のダイニングホールで選挙活動をしたとのこと。当選すれば、IOC委員もかねるため、東京五輪招致に向けての活動が期待されていただけに、JOC日本オリンピック委員会の落胆ぶりが目に浮かぶ。うがった見方をすれば、ダイニングホールでの名刺交換を「選挙活動だ」とIOCに指したライバルがいるということだ。後味が悪い。

ロンドンでのオリンピックは1908年、48年に続き同一都市で3度目だった。東京も2度目の2020年大会誘致向けて余念がないが、ハプニングも。IOC国際オリンピック委員会は、IOCの選手委員に立候補していた陸上男子ハンマー投げの室伏広治が、選挙活動規定に違反したとして、候補者から取り消したと発表した(11日)。室伏は立候補した21人中、選手間による投票数は1位、つまりほぼ当確だった。その違反とは、選手村のダイニングホールで選挙活動をしたとのこと。当選すれば、IOC委員もかねるため、東京五輪招致に向けての活動が期待されていただけに、JOC日本オリンピック委員会の落胆ぶりが目に浮かぶ。うがった見方をすれば、ダイニングホールでの名刺交換を「選挙活動だ」とIOCに指したライバルがいるということだ。後味が悪い。 ところで、11日現在の日本の今大会でのメダルの獲得数は36個となり、これまで過去最多だった2004年のアテネ大会と並んだという。確かにメダル数は多いのかもしれないが、金は5個だ。人口が日本の半分以下の4800万人の韓国は金12である。日本より人口が少ないドイツ、フランスでも2ケタの金メダルを獲得している。アテネ大会では日本の金は16個、2008年の北京大会でも9個だった。1992年のバルセロナ大会と1996年のアトランタ大会の金3個に比べればましかもしれないが。それしても夜中、テレビを見て応援する割には今大会の金が獲得数が少ない。応援の労が報われていない感じがするのは私だけだろうか。

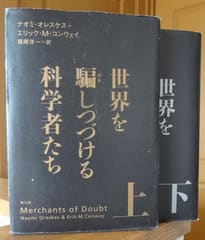

ところで、11日現在の日本の今大会でのメダルの獲得数は36個となり、これまで過去最多だった2004年のアテネ大会と並んだという。確かにメダル数は多いのかもしれないが、金は5個だ。人口が日本の半分以下の4800万人の韓国は金12である。日本より人口が少ないドイツ、フランスでも2ケタの金メダルを獲得している。アテネ大会では日本の金は16個、2008年の北京大会でも9個だった。1992年のバルセロナ大会と1996年のアトランタ大会の金3個に比べればましかもしれないが。それしても夜中、テレビを見て応援する割には今大会の金が獲得数が少ない。応援の労が報われていない感じがするのは私だけだろうか。 原題(『Merchants of Doubt』)の直訳は「疑念の商人たち」。信頼に値する全米科学アカデミー総裁を務めた人やアメリカ合衆国政府の科学顧問らの実名を挙げて、環境保護に関する研究をことごとく批判してきた経緯を列挙している。それらの肩書を持つ科学者の語りや論評、書評、著作だったら、取材するジャーナリスト、あるいは彼らが書く『ウオールストリート・ジャーナル』『ニューヨーク・タイムズ』での掲載記事は読者は信頼するだろう。ところが、肩書きを持った科学者たちの論は一見して健全な科学批判に見えるが、タバコ産業などの企業と組んで環境保護に関する研究に疑念を売り込み、政府の対応を遅らせてきた。だから「疑念の商人たち」なのである。

原題(『Merchants of Doubt』)の直訳は「疑念の商人たち」。信頼に値する全米科学アカデミー総裁を務めた人やアメリカ合衆国政府の科学顧問らの実名を挙げて、環境保護に関する研究をことごとく批判してきた経緯を列挙している。それらの肩書を持つ科学者の語りや論評、書評、著作だったら、取材するジャーナリスト、あるいは彼らが書く『ウオールストリート・ジャーナル』『ニューヨーク・タイムズ』での掲載記事は読者は信頼するだろう。ところが、肩書きを持った科学者たちの論は一見して健全な科学批判に見えるが、タバコ産業などの企業と組んで環境保護に関する研究に疑念を売り込み、政府の対応を遅らせてきた。だから「疑念の商人たち」なのである。