☆トップセールスの考察

北京の認定会議では、日本の2件のほか、中国・貴州省従江の案件(カモ・養魚・稲作の循環型農業)とインド・カシミールのサフラン農業も登録に追加された。この4件が加わり、GIAHS認定サイト(地域)は世界で12となった。中には、フィリピンのイフガオの棚田のようにユネスコの世界遺産と同時に認定を受けているサイトもある。認定会議は隔年ごとに開催され、次回2013年はアメリカ・カリフォルニアかアフリカで開催される予定と紹介された。

北京の認定会議では、日本の2件のほか、中国・貴州省従江の案件(カモ・養魚・稲作の循環型農業)とインド・カシミールのサフラン農業も登録に追加された。この4件が加わり、GIAHS認定サイト(地域)は世界で12となった。中には、フィリピンのイフガオの棚田のようにユネスコの世界遺産と同時に認定を受けているサイトもある。認定会議は隔年ごとに開催され、次回2013年はアメリカ・カリフォルニアかアフリカで開催される予定と紹介された。

ところが、一転して次回の認定会議「GIAHS国際フォーラム」は、石川県内で開催される見通しとなったという。新聞各紙によると、ヨーロッパ訪問中の谷本正憲・石川知事が今月23日午前(現地時間)にイタリア・ローマ市のFAO本部で、ホセ・グラツィアーノ・ダ・シルバ事務局長と会談し合意したと報じられている。認定会議はこれまでにローマ、ブエノスアイレス、北京で開かれ、石川開催は4回目となる。具体的な開催時期や場所はこれから決めるようだ。北京での会議では、EU関係者がスペインのイベリコ豚やイタリアのソレント半島のレモン園をぜひ登録させたいとGIAHS候補地を挙げていたので、ひょっとしてこれらの地区が今回エントリ-してくる可能性もある。スペインのイベリコ豚などは国際的に有名な農産ブランド品なので話題性があるかもしれない。

それにしても、今回のGIAHS国際フォーラムなど石川県は国際会議の誘致に熱心だ。「国連生物多様性の10年」国際キックオフ記念式典(2011年12月17日-19日)、「国際生物多様性年」クロージングイベント(2010年12月18日-20日)など。この「国際生物多様性年」クロ ージングイベントはGIAHS会議と同様に、2008年5月、谷本知事が生物多様性条約第9回締約国会議が開催されていたドイツのボン市に自ら乗り込み、条約事務局長だったアフメド・ジョグラフ氏と直接交渉し=写真・下=、「第10回締約国会議は2010年に名古屋市で開催させると聞いている。ぜひその一連の国際会議を石川県で開催していほしい」と口説いて誘致した会議だった。実際、ジョグラフ氏はその後、石川県を「下見」に2度訪れ、能登半島や兼六園を巡っている。

ージングイベントはGIAHS会議と同様に、2008年5月、谷本知事が生物多様性条約第9回締約国会議が開催されていたドイツのボン市に自ら乗り込み、条約事務局長だったアフメド・ジョグラフ氏と直接交渉し=写真・下=、「第10回締約国会議は2010年に名古屋市で開催させると聞いている。ぜひその一連の国際会議を石川県で開催していほしい」と口説いて誘致した会議だった。実際、ジョグラフ氏はその後、石川県を「下見」に2度訪れ、能登半島や兼六園を巡っている。

知事のトップセールスについては、「生物多様性の関連の会議ばかり」といぶかる声もあるにはあるが、逆に言えば、環境関連の国際会議、それも生物多様性や里山イニシアティブ(生物多様性条約第10回締約国会議=COP10で採択)に特化して国際会議のノウハウと人脈を築くことも石川オリジナルなのだろう。知事の戦略はそこらあたりが見えてくる。ただ、国際会議を誘致するといっても、国際学術学会などとは異なり、省庁の図式がある。たとえば、世界農業遺産は農林水産省、生物多様性条約は環境省と一本筋ではない。国際会議を誘致するにしても事前に日本政府とのやりとり(根回し)を経なければ、政府の来賓の挨拶もままならなくなる。トップセールスといっても県行政の総合力ではある。

⇒27日(日)朝・金沢の天気 はれ

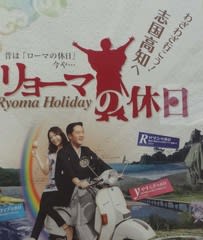

その記事を要約すると。問題のポスター=写真=の図柄で、坂本龍馬姿の尾崎正直知事がスクーターに乗る写真が、静岡県焼津市の彫刻家、岩崎祐司氏の作品に「イメージがよく似ている」と、高知県に指摘があった、という。岩崎氏の木彫作品は龍馬がバイクに乗り、題も「リョーマの休日」だ。一方、県がポスターを制作した経緯はこうだ。県が観光特使に任命したタレント・大橋巨泉氏から「女性の憧れは昔はローマの休日、今はリョーマの休日」と発案があったという。

その記事を要約すると。問題のポスター=写真=の図柄で、坂本龍馬姿の尾崎正直知事がスクーターに乗る写真が、静岡県焼津市の彫刻家、岩崎祐司氏の作品に「イメージがよく似ている」と、高知県に指摘があった、という。岩崎氏の木彫作品は龍馬がバイクに乗り、題も「リョーマの休日」だ。一方、県がポスターを制作した経緯はこうだ。県が観光特使に任命したタレント・大橋巨泉氏から「女性の憧れは昔はローマの休日、今はリョーマの休日」と発案があったという。 5日午後、愛媛県松山市にある正宗寺に「子規堂」を訪ねた。あの正岡子規が17歳で上京するまで住んだ住宅を移築したものと説明板に書いてある。火災で一度焼けたが、間取り図をもとに再建したものだ。玄関左手の三畳間=写真=が子規の書斎。子規はこの部屋に閉じこもって、本や書類を乱雑にしていた。勉強もさることながら、小学校のころから新聞づくり、松山中学時代には友人たちと回覧形式の雑誌づくりに励んでいたらしい。雑誌は美濃半紙を四つ折りにし、毛筆の細字で丹念に書いたものだった。子規にとって、この三畳間は「編集室」だった。後に俳句、短歌、文章を「写生」という感覚で革新した子規の原点だったのかもしれない。

5日午後、愛媛県松山市にある正宗寺に「子規堂」を訪ねた。あの正岡子規が17歳で上京するまで住んだ住宅を移築したものと説明板に書いてある。火災で一度焼けたが、間取り図をもとに再建したものだ。玄関左手の三畳間=写真=が子規の書斎。子規はこの部屋に閉じこもって、本や書類を乱雑にしていた。勉強もさることながら、小学校のころから新聞づくり、松山中学時代には友人たちと回覧形式の雑誌づくりに励んでいたらしい。雑誌は美濃半紙を四つ折りにし、毛筆の細字で丹念に書いたものだった。子規にとって、この三畳間は「編集室」だった。後に俳句、短歌、文章を「写生」という感覚で革新した子規の原点だったのかもしれない。

記者魂がみなぎっていたのだろう、周囲の反対を押し切って、明治28年(1895)、前年に勃発した日清戦争の従軍記者として中国・旅順などを巡った。が、休戦中で1ヵ月もしないうちに講和条約が批准され、戦地リポートを書くことはなかった(『子規の生涯』)。この中国行きが禍して、帰りの船で吐血が激しくなり神戸港に着き入院する。この後に松山に帰省し、英語教師として松山に赴任していた漱石と再会し、貸家にした漱石宅に52日間居候する。このころ松山の俳句仲間が集い、漱石もサークルに加わる。

記者魂がみなぎっていたのだろう、周囲の反対を押し切って、明治28年(1895)、前年に勃発した日清戦争の従軍記者として中国・旅順などを巡った。が、休戦中で1ヵ月もしないうちに講和条約が批准され、戦地リポートを書くことはなかった(『子規の生涯』)。この中国行きが禍して、帰りの船で吐血が激しくなり神戸港に着き入院する。この後に松山に帰省し、英語教師として松山に赴任していた漱石と再会し、貸家にした漱石宅に52日間居候する。このころ松山の俳句仲間が集い、漱石もサークルに加わる。 「一生に一度は、こんぴらさんへ」と金毘羅参りが盛んになったのは江戸中期以後のこと。金刀比羅宮は、昔から海の安全、五穀豊穰、大漁祈願、商売繁盛など様々なご利益のある神様として年間300万人もの参拝客(観光客)を集めている。参道沿いには茶店・土産物店が並び、歴史を感じさせる。それにしても、参道口から本宮=写真=までは785段、奥社までは1368段の石段があり、相当な覚悟が必要だ。今回は時間の都合もあり、本宮まで登った。

「一生に一度は、こんぴらさんへ」と金毘羅参りが盛んになったのは江戸中期以後のこと。金刀比羅宮は、昔から海の安全、五穀豊穰、大漁祈願、商売繁盛など様々なご利益のある神様として年間300万人もの参拝客(観光客)を集めている。参道沿いには茶店・土産物店が並び、歴史を感じさせる。それにしても、参道口から本宮=写真=までは785段、奥社までは1368段の石段があり、相当な覚悟が必要だ。今回は時間の都合もあり、本宮まで登った。 帰りはむしろゆっくりと「下山の心」で石段を降りる。途中、面白いオブジェがあるのに気がついた。立札には「アフリカ象」と書いてあり、東京の男性が昭和30年(1955)5月に奉納となっている。なぜアフリカ像なのか気になっていた。

帰りはむしろゆっくりと「下山の心」で石段を降りる。途中、面白いオブジェがあるのに気がついた。立札には「アフリカ象」と書いてあり、東京の男性が昭和30年(1955)5月に奉納となっている。なぜアフリカ像なのか気になっていた。 昨日は小松空港、羽田空港、高知龍馬空港と空の便を乗り継いで高知に降り立った。空港や高知市内の街角などは観光キャンペーン「リョーマ(RYOMA)の休日」のポスターであふれていた。リョーマは幕末の志士、坂本龍馬のこと。オードリー・ヘプバーン主演の映画「ローマの休日」とひっかけている。

昨日は小松空港、羽田空港、高知龍馬空港と空の便を乗り継いで高知に降り立った。空港や高知市内の街角などは観光キャンペーン「リョーマ(RYOMA)の休日」のポスターであふれていた。リョーマは幕末の志士、坂本龍馬のこと。オードリー・ヘプバーン主演の映画「ローマの休日」とひっかけている。 次に、山内一豊が築いた高知城を見て回った。印象的だったのはしっかりした野面積みの石垣だ。説明看板を読むと、安土城築城で有名な石垣集団の穴太(あのう)衆が工事に加わっていたという。穴太衆を使って強固な石垣を築こうとした一豊の動機は、戦(いくさ)もさることながら、地震の備えでもあったのではないかと推測した。

次に、山内一豊が築いた高知城を見て回った。印象的だったのはしっかりした野面積みの石垣だ。説明看板を読むと、安土城築城で有名な石垣集団の穴太(あのう)衆が工事に加わっていたという。穴太衆を使って強固な石垣を築こうとした一豊の動機は、戦(いくさ)もさることながら、地震の備えでもあったのではないかと推測した。 先日、能登空港の観光ガイドコーナーで『Fのさかな‐22号』という無料の冊子を手にした。特集が鯔(ぼら)だった。この冊子の名前が面白い。「F」はフィッシュ(魚)やフード(食)、フレンド(友)の意味合いや、能登半島の地形も「F」に似ているので、さまざまな意味をかけているらしい。要するに「能登半島の魚」という意味だ。石川県漁業協同組合などがスポンサーになっている。ボラの特集記事は読み応えがある。いくつか抜粋しながら、寿司屋での談義として再構成してみた。

先日、能登空港の観光ガイドコーナーで『Fのさかな‐22号』という無料の冊子を手にした。特集が鯔(ぼら)だった。この冊子の名前が面白い。「F」はフィッシュ(魚)やフード(食)、フレンド(友)の意味合いや、能登半島の地形も「F」に似ているので、さまざまな意味をかけているらしい。要するに「能登半島の魚」という意味だ。石川県漁業協同組合などがスポンサーになっている。ボラの特集記事は読み応えがある。いくつか抜粋しながら、寿司屋での談義として再構成してみた。