★長い箸のたとえ

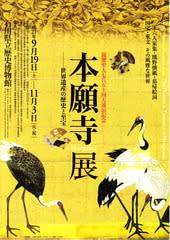

1262(弘長2)年11月、90歳の生涯を終えた親鸞の750回忌の法要が2011年に営まれるそうだ。それを記念した「本願寺展」(石川県立歴史博物館、9月19日‐11月3日)が開かれている。先日、その招待券を新聞社関連の仕事をしている知人からもらった。本願寺と言っても西と東があるが、今回は西本願寺の歴史を物語る文化遺産と美の世界を一堂に集めたもの。国宝5件のほか需要文化財26件など150点が展示されている。職場の同僚に僧籍の人がいて、もらった数枚のうち1枚をおすそ分けすると随分と喜ばれた。

1262(弘長2)年11月、90歳の生涯を終えた親鸞の750回忌の法要が2011年に営まれるそうだ。それを記念した「本願寺展」(石川県立歴史博物館、9月19日‐11月3日)が開かれている。先日、その招待券を新聞社関連の仕事をしている知人からもらった。本願寺と言っても西と東があるが、今回は西本願寺の歴史を物語る文化遺産と美の世界を一堂に集めたもの。国宝5件のほか需要文化財26件など150点が展示されている。職場の同僚に僧籍の人がいて、もらった数枚のうち1枚をおすそ分けすると随分と喜ばれた。

たまたま昼時で、お箸を持っていた。この箸は、売り出し中の能登丼(のとどん)のキャンペーンで、能登の飲食店でその店オリジナルの丼を注文すると箸の持帰りができる。過日、珠洲市の「古民家」レストランでブリ丼を食した折、もらったものを昼食時に時折出しては使っている。きちんとした塗り箸で輪島で製造されたと箸袋に記されている。ただ、この箸が長い。計ってみると28㌢もある。「それにしても何でこんな長い箸を」と眺めていると、僧籍の彼が言った。「坊さんの説教に、極楽の三尺箸というネタがあるんですよ。これにちなんで長くしてあるのでは…」と。

初めて聞いた「極楽の三尺箸」を簡単に説明すると。地獄でも極楽でも、食卓の内容さほど変わらない。ご馳走が用意され、箸もある。長さは三尺(90㌢余り)だ。この箸を使わなければならないというルールがある。地獄の住人たちは先を争って食べようとするが、長すぎる箸を使いこなせず、そのうちご馳走の分捕りを始める。でも、長い箸では食べることができないのでいつも飢餓感にさいなまれている。ところが、極楽の住人たちは三尺の箸でご馳走をつまむと、食卓で向かい合う相手の口に入れてあげる。自分も相手の箸でご馳走を食する。このようにして極楽では和気あいあいと食が進み、楽しく満ち足りている。つまり、同じ食卓でも風景が違うのである。

別の話がある。親鸞は弟子の唯円から「極楽浄土に行きたいと思わないのですが」と尋ねられ、「私もそうだ」と答えたという。そして「生きているこの世は煩悩(ぼんのう)の故郷」と付け加えた。生きていればこの世に執着心があるのは当然だ、と解説した。執着心が強すぎれば悪人にもなる。ただ、その悪人でもあの世で三尺箸をどう使うかによっては極楽にもなる。

能登丼の長いお箸はそこまで意味を込めたものかどうか、定かではない。

⇒16日(金)朝・金沢の天気 はれ

きょうの論点の結論から言えば、「羽田 国際ハブ空港化」は無理だと思うし、その必要もない。また、そうすべきでもないと思う。日本人1億2千万人が使う空港を羽田にバブ化、つまり集中することの困難性は明らかだ。まず、地震や台風など災害が多い日本のような国では集中管理より、リスク分散だろう。次に、激しい建設阻止闘争を押し切って開港した経緯から、成田が午前6時から23時の時間帯しか発着できない約束事があるというのであれば、国土交通大臣が建設中止を明言した八ツ場(やんば)ダムのように成田の住民を説得に現地に赴くべきだ。深夜発着にかかわる騒音対策の問題もあるのでその補償案を提示して説得するのが筋だろう。

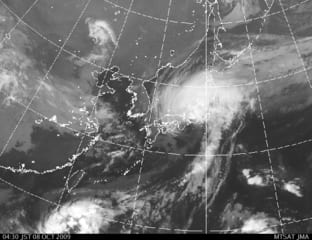

きょうの論点の結論から言えば、「羽田 国際ハブ空港化」は無理だと思うし、その必要もない。また、そうすべきでもないと思う。日本人1億2千万人が使う空港を羽田にバブ化、つまり集中することの困難性は明らかだ。まず、地震や台風など災害が多い日本のような国では集中管理より、リスク分散だろう。次に、激しい建設阻止闘争を押し切って開港した経緯から、成田が午前6時から23時の時間帯しか発着できない約束事があるというのであれば、国土交通大臣が建設中止を明言した八ツ場(やんば)ダムのように成田の住民を説得に現地に赴くべきだ。深夜発着にかかわる騒音対策の問題もあるのでその補償案を提示して説得するのが筋だろう。 出張は、金沢大学が文部科学省から委託を受けて実施している人材養成プログラムの中間報告のため。当初往復とも小松空港と羽田空港を利用した空の便を予約した。雲行きが怪しくなってきたのは今月5日ごろ。伊勢湾台風並みの大型台風がやってくるという。そのうち、8日に本州直撃との予報が。今風の「リスク管理」の5文字が脳裏に浮かび、「これはいかん」と旅行会社と相談し、台風に強い列車に切り替えた(6日)。行きをJR金沢駅から越後湯沢乗り換え、上越新幹線で東京へ。帰りは東海道新幹線で名古屋乗り換え金沢駅のチケットを手に入れた。航空運賃のキャンセル料(30%)がかかったが、リスク管理は経費がかさむものと自分を納得させていた。しかも、中間報告に出席する3人とともに発表のリハーサルも終え、準備は万全と悦に入っていた。

出張は、金沢大学が文部科学省から委託を受けて実施している人材養成プログラムの中間報告のため。当初往復とも小松空港と羽田空港を利用した空の便を予約した。雲行きが怪しくなってきたのは今月5日ごろ。伊勢湾台風並みの大型台風がやってくるという。そのうち、8日に本州直撃との予報が。今風の「リスク管理」の5文字が脳裏に浮かび、「これはいかん」と旅行会社と相談し、台風に強い列車に切り替えた(6日)。行きをJR金沢駅から越後湯沢乗り換え、上越新幹線で東京へ。帰りは東海道新幹線で名古屋乗り換え金沢駅のチケットを手に入れた。航空運賃のキャンセル料(30%)がかかったが、リスク管理は経費がかさむものと自分を納得させていた。しかも、中間報告に出席する3人とともに発表のリハーサルも終え、準備は万全と悦に入っていた。 出版の世界では、「生きる権利をめぐる半世紀の闘争の裁判記録」となる。ところが、今回の映像では印象として「たくましき山の民の物語」である。映像では、法廷への出入りのシーンがあるだけで、ムシロ旗を掲げての抗議行動などのシーンというものが出てこない。村の生活やお祭りを交えながら淡々と映像は流れて行く。120分。 会場で配布された「あらすじ」からこのドキュメンタリーの流れを引用する。岩手県盛岡市の北、50㌔の山里。二戸郡一戸町小繋。ここへ今から50年前、映像カメラマンの菊池周、写真家の川島浩、ドキュメンタリー作家の篠崎五六の3人が通い、小繋の人々の暮らしの記録を取るようになった。小繋は戸数50戸に満たない山間の農村。村を取り巻く小繋山から燃料の薪や肥料にする草・柴を刈り取って暮らしている。山は暮らしに欠くことのできない入会地だ。入会地とは、一定地域の住民が慣習的な権利によって特定の山林・原野・漁場の薪材・緑肥・魚貝などを採取することを目的に共同で使用することを指す。

出版の世界では、「生きる権利をめぐる半世紀の闘争の裁判記録」となる。ところが、今回の映像では印象として「たくましき山の民の物語」である。映像では、法廷への出入りのシーンがあるだけで、ムシロ旗を掲げての抗議行動などのシーンというものが出てこない。村の生活やお祭りを交えながら淡々と映像は流れて行く。120分。 会場で配布された「あらすじ」からこのドキュメンタリーの流れを引用する。岩手県盛岡市の北、50㌔の山里。二戸郡一戸町小繋。ここへ今から50年前、映像カメラマンの菊池周、写真家の川島浩、ドキュメンタリー作家の篠崎五六の3人が通い、小繋の人々の暮らしの記録を取るようになった。小繋は戸数50戸に満たない山間の農村。村を取り巻く小繋山から燃料の薪や肥料にする草・柴を刈り取って暮らしている。山は暮らしに欠くことのできない入会地だ。入会地とは、一定地域の住民が慣習的な権利によって特定の山林・原野・漁場の薪材・緑肥・魚貝などを採取することを目的に共同で使用することを指す。 招いた9人のうち女性7人、宗教ではイスラムが多い。それぞれの国の大学や研究機関、シンクタンクの研究者の人たちである。30日午後、金沢大学を訪れた一行はまず学長を訪問した。あいさつは手土産渡しから始まった。彫り物といった民芸品が多いのだが、パキスタンから訪れた女性は綿のマフラーを。しかも、学長の首にまいて差し上げるというのが「決め技」である。手土産としては軽くて旅行バックに収納がしやすく、実に計算されていると感じ入った。この女性は場所を変えるごとに衣装換え、衣装のデザインは自らしたものだという。訪問先への手土産渡しは、アジアの光景である。欧米のプレゼント交換とは違い、なぜか共鳴するシーンではある。ちなみに学長のお返しは輪島塗の写真立て。

招いた9人のうち女性7人、宗教ではイスラムが多い。それぞれの国の大学や研究機関、シンクタンクの研究者の人たちである。30日午後、金沢大学を訪れた一行はまず学長を訪問した。あいさつは手土産渡しから始まった。彫り物といった民芸品が多いのだが、パキスタンから訪れた女性は綿のマフラーを。しかも、学長の首にまいて差し上げるというのが「決め技」である。手土産としては軽くて旅行バックに収納がしやすく、実に計算されていると感じ入った。この女性は場所を変えるごとに衣装換え、衣装のデザインは自らしたものだという。訪問先への手土産渡しは、アジアの光景である。欧米のプレゼント交換とは違い、なぜか共鳴するシーンではある。ちなみに学長のお返しは輪島塗の写真立て。