☆「塩釜のビジネスモデル」

鍋(なべ)を枚数でカウントするということを知らなかった。これまで、一つ、二つ数えていたのではないだろうか。先日、ぶらりと訪れた石川県穴水(あなみず)町の「能登中居鋳物館」でそんな小さな発見をした。

鍋(なべ)を枚数でカウントするということを知らなかった。これまで、一つ、二つ数えていたのではないだろうか。先日、ぶらりと訪れた石川県穴水(あなみず)町の「能登中居鋳物館」でそんな小さな発見をした。

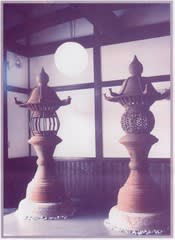

鋳物館に入ると、ちょっと衝撃的な光景を目にすることにもなる。高さ268㌢の鋳物製の一対の灯篭(とうろう)が倒れ、あたりに散乱している=下の写真=。もともと明泉寺という近くのお寺の灯篭で、町指定文化財だ=上のパンフレト写真=。ことし3月25日の能登半島地震は造りがしっかりとしたこの建物を激しく揺さぶった。案内の女性は「痛々しいので早く補修していたのですが・・・」と申し訳なさそうに話した。でも、ある意味で、震災アメモリアルとしてこのまま保存しておいてもよいのではないかと思ったりもした。自然に倒れたのではない。能登の震災の歴史を刻んで倒れているのである。

穴水町中居(なかい)という集落は江戸時代中ごろ、鋳物の 生産が盛んで40軒ほどの鋳物師(いもじ)がいたとされる。この周囲には真言宗など寺など9ヵ寺もあり、それだけの寺社を維持する経済力があった。2003年7月に開港した能登空港の事前調査でおびただしい炭焼き窯の跡が周辺にあったことが確認され、当時、ニュースになったことを思い出した。つまり、鋳造に使う炭の生産拠点が近場で形成されていた。そして原料となる砂鉄や褐鉄鉱などが能登一円から産出され、中居に運ばれた。その技術は14世紀、朝廷が南朝(吉野)と北朝(京都)に分かれて対立し南北朝の動乱に巻き込まれた河内鋳物師が移住したともいわれるが定かではない。

生産が盛んで40軒ほどの鋳物師(いもじ)がいたとされる。この周囲には真言宗など寺など9ヵ寺もあり、それだけの寺社を維持する経済力があった。2003年7月に開港した能登空港の事前調査でおびただしい炭焼き窯の跡が周辺にあったことが確認され、当時、ニュースになったことを思い出した。つまり、鋳造に使う炭の生産拠点が近場で形成されていた。そして原料となる砂鉄や褐鉄鉱などが能登一円から産出され、中居に運ばれた。その技術は14世紀、朝廷が南朝(吉野)と北朝(京都)に分かれて対立し南北朝の動乱に巻き込まれた河内鋳物師が移住したともいわれるが定かではない。

資料館での展示品でひと際大きい釜が並んでいた。直径1.6㍍ほどで底は浅い。塩釜(しおがま)と呼ばれ、塩づくりに用いられた、と説明が書きがあった。驚くのは、ピーク時には2千枚もの塩釜が生産され出回ったこと。その行き先は。加賀藩は慶長元年(1596)に、農民救済のために「塩手米(しおてまい)制度」をつくり、耕地の少ない能登で農民に玄米1石(※1石は約180㍑)を貸し与え、塩4.5石を納めさせたといわれる。この制度はその後、藩による塩の専売制度(寛永4年=1627)のベースになる。中居の塩釜はこの制度とリンクしていた。(続く)

⇒16日(土)午後・金沢の天気 はれ