☆黄涼とした風景

一面が黄色に染まっている。私はメガネをかけているが、それでも花粉のせいだろう、目が痛くなる。金沢だけでなく、能登半島でもことしはこの黄色が気になる。セイタカアワダチソウのことである。

帰化植物(外来種)。北アメリカ原産の多年草で、土手や荒れ地、休耕田に群生している。植物に詳しいスタッフに聞くと、明治ごろに渡来し、観賞用に栽培されたものが野生化し、戦後急速に全国に広がったそうだ。北九州地方では炭坑の閉山にあわせて繁殖したので「閉山草」ともいわれているとか。花期は10-11月で、ちょうど今ごろ列島を黄色に染める。

帰化植物(外来種)。北アメリカ原産の多年草で、土手や荒れ地、休耕田に群生している。植物に詳しいスタッフに聞くと、明治ごろに渡来し、観賞用に栽培されたものが野生化し、戦後急速に全国に広がったそうだ。北九州地方では炭坑の閉山にあわせて繁殖したので「閉山草」ともいわれているとか。花期は10-11月で、ちょうど今ごろ列島を黄色に染める。

ところで、この外来種が在来種を押しのけて、どのようにオールジャパン化したのだろうか。再度フタッフに聞く。セイタカアワダチソウは、1本に5万個の種子をつけ、これらが風に飛ばされ生息地を開拓していく。もうひとつ勢力を拡大したは地下での攻防だ。冬の間に地下茎が地中を横に伸ばし、その先に新しい芽をつけるのだ。しかも他の植物が育つのに害となる物質(アレロパシー)を分泌する。つまり、他の植物の生長を妨げながら、空中と地下でローラー作戦を展開していくのである。この方法で百年余り、全国制覇を達成した。

しかも、草丈も2-3㍍と高く、このことも他の植物の生長を妨げる原因となる。在来種を駆逐する勢いはまるで、戦後一躍、全国津々浦々に店を構えた外食チェーンの外資を彷彿させる。ちなみにアメリカでは、セイタカアワダチソウはケンタッキー州の州花だそうだ…。

ところが、磐石かに見えるセイタカアワダチソウだが、在来種であるススキが自生していたところでは、一時群生したセイタカアワダチソウものちに劣勢になり、最終的にススキが巻き返すそうだ。その理由として自らが分泌したアレロパシーで自家中毒を起すことが考えられている。弱ったところで、ススキとの攻防が始まり、8年ぐらいでススキが優位を取り戻す。

それにしても、在来植物たちをガッカリさせているのはミツバチの裏切りである。セイタカアワダチソウの黄色に目がくらみ、ハチが在来種に寄り付かなくなるのも、在来種が勢力を弱める原因といわれる。

かつて手紙の季語で「ススキが穂を上げ…」と書いたものだ。が、「セイタカアワダチソウが野山を黄色に染め…」なんて、季語にはならない。近づいて観賞する気にもなれない。あの黄色には繊細さがないからである。

⇒29日(日)夜・金沢の天気 はれ

かし、かつてマスメディアの業界にいた私には、正力松太郎は図抜けて存在感がある。正力は警察官僚から新聞王となり、政治家となり、またメディア王、テレビ王にもなった。彼を押し上げた原動力には四高の人脈があった。

かし、かつてマスメディアの業界にいた私には、正力松太郎は図抜けて存在感がある。正力は警察官僚から新聞王となり、政治家となり、またメディア王、テレビ王にもなった。彼を押し上げた原動力には四高の人脈があった。 揮することになる。しかし、摂政宮皇太子(後の昭和天皇)が24歳の男にステッキ銃で狙撃された虎ノ門事件で、警察部長として皇室警護の責任者の立場にあった正力も懲戒免官された。この後、後藤新平や日本工業倶楽部の支援のもと、読売新聞の経営を引き受けることになる。ここから戦後、読売新聞の部数を破竹勢いで伸ばし、日本テレビなど設立して新聞王、テレビ王として、その存在を揺るぎないものしていく。

揮することになる。しかし、摂政宮皇太子(後の昭和天皇)が24歳の男にステッキ銃で狙撃された虎ノ門事件で、警察部長として皇室警護の責任者の立場にあった正力も懲戒免官された。この後、後藤新平や日本工業倶楽部の支援のもと、読売新聞の経営を引き受けることになる。ここから戦後、読売新聞の部数を破竹勢いで伸ばし、日本テレビなど設立して新聞王、テレビ王として、その存在を揺るぎないものしていく。 開学120周年記念展示~学都金沢と第四高等学校の軌跡」という少々長いタイトルの展示会を見てきた。終戦直後まで続いたナンバースクールの学生のたちの青春ほとばしるグラフティである。

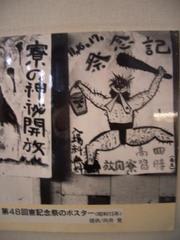

開学120周年記念展示~学都金沢と第四高等学校の軌跡」という少々長いタイトルの展示会を見てきた。終戦直後まで続いたナンバースクールの学生のたちの青春ほとばしるグラフティである。 展示で面白いのが学生たちの生活である。写真(上)は、寮祭のポスター(昭和15年ごろ)である。褌(ふんどし)姿で踊る姿が当時の寮生のバンカラぶりを彷彿させる。ちなみに最近の金沢大学の寮祭の立て看板と比較すると、最近のは少々品がよくなっている。が、寮では酒を飲み、大いに語り、青春が満喫できる。これは今も昔もそう変わらないのではないか。

展示で面白いのが学生たちの生活である。写真(上)は、寮祭のポスター(昭和15年ごろ)である。褌(ふんどし)姿で踊る姿が当時の寮生のバンカラぶりを彷彿させる。ちなみに最近の金沢大学の寮祭の立て看板と比較すると、最近のは少々品がよくなっている。が、寮では酒を飲み、大いに語り、青春が満喫できる。これは今も昔もそう変わらないのではないか。 子どもたちにすれば、足で踏んでローターが回転するだけでも楽しく、さらにそこに稲穂を差し込むとモミが簡単に取れるから面白い。50人ほどの子どもたちが入れ替わり立ち代わり試みる。子どもたちの歓声は絶えなかった。

子どもたちにすれば、足で踏んでローターが回転するだけでも楽しく、さらにそこに稲穂を差し込むとモミが簡単に取れるから面白い。50人ほどの子どもたちが入れ替わり立ち代わり試みる。子どもたちの歓声は絶えなかった。 ラジオが誕生した背景には、1923年に起きた関東大震災での情報混乱の経験があったようだ。そして、戦時はラジオの絶頂期と重なる。先の戦争は、「臨時ニュースを申し上げます。大本営陸海軍部午前6時発表。帝国陸海軍は本8日未明、西太平洋においてアメリカ、イギリス・・・」で始まりを、「堪ヘ難キヲ堪ヘ、忍ヒ難キヲ忍ヒ・・・」の玉音放送で終わりをラジオを通じて、国民に知らされた。

ラジオが誕生した背景には、1923年に起きた関東大震災での情報混乱の経験があったようだ。そして、戦時はラジオの絶頂期と重なる。先の戦争は、「臨時ニュースを申し上げます。大本営陸海軍部午前6時発表。帝国陸海軍は本8日未明、西太平洋においてアメリカ、イギリス・・・」で始まりを、「堪ヘ難キヲ堪ヘ、忍ヒ難キヲ忍ヒ・・・」の玉音放送で終わりをラジオを通じて、国民に知らされた。 6日、NHK富山放送局の54歳の局長が富山市内で万引をしていたことが明らかになった。事実関係を詳しく読む。局長はことし5月20日(土)午後5時ごろ、富山市内のホームセンターで、ボールペンやひげそり、木工用のキリなど7点、5000円相当を万引し、上着のポケットや袖に隠して店外に出たのをホームセンターの保安係に発見された。駆け付けた警察官に万引の事実を認めた。警察は被害額が少なかったことから送検しなかった。おそらく素直に事情聴取に応じて、費用を弁済。示談で済んだのだろう。が、万引きは窃盗罪である。万引をした日は休みで、木彫り教室へ行った帰りだった。

6日、NHK富山放送局の54歳の局長が富山市内で万引をしていたことが明らかになった。事実関係を詳しく読む。局長はことし5月20日(土)午後5時ごろ、富山市内のホームセンターで、ボールペンやひげそり、木工用のキリなど7点、5000円相当を万引し、上着のポケットや袖に隠して店外に出たのをホームセンターの保安係に発見された。駆け付けた警察官に万引の事実を認めた。警察は被害額が少なかったことから送検しなかった。おそらく素直に事情聴取に応じて、費用を弁済。示談で済んだのだろう。が、万引きは窃盗罪である。万引をした日は休みで、木彫り教室へ行った帰りだった。 10月3日、この日のニュースは画期的だった。「メディアの日」として日本新聞協会や民間放送連盟はどこかの機関に記念日の申請してもよいのではないか。なにしろ、最高裁が「事実報道の自由は、表現の自由を規定した憲法21条の保障の下にあることはいうまでもない」(最高裁決定の全文から)とし、取材・報道の自由の価値を重く見る司法判断を初めて示したのである。

10月3日、この日のニュースは画期的だった。「メディアの日」として日本新聞協会や民間放送連盟はどこかの機関に記念日の申請してもよいのではないか。なにしろ、最高裁が「事実報道の自由は、表現の自由を規定した憲法21条の保障の下にあることはいうまでもない」(最高裁決定の全文から)とし、取材・報道の自由の価値を重く見る司法判断を初めて示したのである。 「いつも見ています」さんから以下の書き込みを。「結局は情報リテラシー(技術)の問題です。ネットという新しいリテラシーが登場し、TVがそれを敵視したところに始まります。TVジャーナリズムはそれを習得しようとせず、反対に政治は、政府インターネットテレビのように新しいリテラシーを導入し、TVが得られない成果を上げようとしている。それに対する恐れでしょう。通信とネットの融合を拒否した、つまり時代の流れに逆らった付けが、一番根本のところで回って来たと言うことでしょう。どちもどっちというより、明らかに政府が新しい情報リテラシーの習得に一歩先を行っているこの現実を恐れなければならないと思います。」

「いつも見ています」さんから以下の書き込みを。「結局は情報リテラシー(技術)の問題です。ネットという新しいリテラシーが登場し、TVがそれを敵視したところに始まります。TVジャーナリズムはそれを習得しようとせず、反対に政治は、政府インターネットテレビのように新しいリテラシーを導入し、TVが得られない成果を上げようとしている。それに対する恐れでしょう。通信とネットの融合を拒否した、つまり時代の流れに逆らった付けが、一番根本のところで回って来たと言うことでしょう。どちもどっちというより、明らかに政府が新しい情報リテラシーの習得に一歩先を行っているこの現実を恐れなければならないと思います。」  懸案となっている「ぶら下がり」会見の回数について、世耕弘成総理補佐官(広報担当)は2日、内閣記者会からの「ぶら下がりは1日2回」との申し入れに対し、「1日1回しか応じられない」との回答をした。これを受けて記者会側は世耕補佐官に対し、総理が1日2回のぶら下がりに応じなければ、十分な取材機会を確保する観点から官邸や国会内などで「歩きながら」の取材に踏み切ると口頭で通告した、と各紙のインターネット版が報じている。

懸案となっている「ぶら下がり」会見の回数について、世耕弘成総理補佐官(広報担当)は2日、内閣記者会からの「ぶら下がりは1日2回」との申し入れに対し、「1日1回しか応じられない」との回答をした。これを受けて記者会側は世耕補佐官に対し、総理が1日2回のぶら下がりに応じなければ、十分な取材機会を確保する観点から官邸や国会内などで「歩きながら」の取材に踏み切ると口頭で通告した、と各紙のインターネット版が報じている。