☆床の間の生命感

古色蒼然とした床の間をいきいきとしたオブジェの空間に変えたのは一葉の植物だった。

私のオフィスである金沢大学創立五十周年記念館「角間の里」は築280年の古民家を再生したものだ。黒光りする柱や梁(はり)に風格というものを感じている。以前にもこの「自在コラム」で触れたが、この柱や梁(はり)を眺めていると、イギリス大英博物館の名誉日本部長、ヴィクター・ハリス氏のことを思い出す。去年7月9日だった。ハリス氏は日本の刀剣に造詣が深く、宮本武蔵の「五輪書」を初めて英訳した人だ。日本語は達者である。年季の入ったこの建物の梁や柱を眺めて、「この家は何年たつの?えっ280年、そりゃ偉いね。大英博物館は250年だからその30年も先輩だね」と、ハリス氏は黒光りする柱に向かって軽くおじぎをした。古きもの、価値あるもを見抜く目利きのスペシャリストの所作というものを垣間見た思いだった。

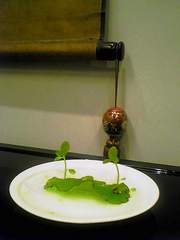

きょうの話はここからだ。私はハリス氏が講演した1階奥の間の床の間になぜか据わりの悪さを感じていた。掛け軸はかかっているが、どこか古めかしく、山水画の絵柄もいまひとつ雰囲気とマッチしない。床の間全体が古色蒼然とした感じなのだ。

そこで一枚の葉っぱを置いてみることにした。するとどうだろう、床の間に命が吹き込まれたかのようにいきいきとした空間になったではないか。床の間に緑の配色は似合う。さらに、葉から出ている2本の新芽が生命の躍動感というものを感じさせるのである。見向きもされないデッドスペースだった床の間が生命感あふれるオブジェの空間に様変わりした瞬間だった。

周囲のスタッフに尋ねると、この葉はセイロンベンケイソウ、沖縄では子宝草とも言う。あるいは、葉から芽が出ているのでハカラメとも呼ばれるそうだ。底浅の皿に水をためて葉を浮かべておくと発芽する。手のかからない観葉植物だ。葉がこれ以上大きいと床の間のバランスが崩れ見栄えはしないだろう。そして新芽が出たものこそ価値がある。

一枚の葉で人の感動が生み出せる。人の造形など自然のそれにはかなわない。

⇒27日(火)午後・金沢の天気 くもり