☆NHK国際放送のCM論議

NHKの国際放送の拡充を図るべきとの小泉総理の指示を受けて、竹中総務大臣の私的諮問機関「通信・放送の在り方に関する懇談会」はNHKのチャンネル(8波)を減らし、一部CMを導入して海外向けの情報発信力を強化しようと動いている。これに対し民放は「NHK受信料、民放CM」の2元体制を崩すべきではないと、NHKのCM導入には反対している 。しかし、これでは民放側の分は悪い。

。しかし、これでは民放側の分は悪い。

逆に考えて見れば分かる。視聴者が月々1395円(訪問集金・カラー契約)の受信料を払っているが、その中に海外放送分も含まれていたとはほとんどの人が知らなかった。NHKの「18年度収支予算と事業計画」によれば、海外放送の番組制作と送出に112億8000万円のうち、国からの交付金22億5000万円がつぎ込まれている。残り90億3000万円は受信料からである。「海外の放送分までなぜ国民が面倒をみなければならないのか」「その分、料金を下げろ」と視聴者感覚では不満を持つのは当然だろう。

「NHK受信料、民放CM」の2元体制はテレビ局サイドが勝手に決めていることで、視聴者にはどうでもよいことである。民放が「15秒CM一本たりともNHKに渡さぬ」と頑なに主張すれば、視聴者=国民から「それだったら自分の局で海外放送をやってみろ」「国の免許事業で参入の壁がある民放だけがCMを独占してよいのか」との批判が起こりかねない。

ところが、10日の衆院総務委員会に参考人として呼ばれたNHKの橋本会長も「CM導入を考えてはいない。受信料を財源に番組の英語化率を高める方向で強化する」「しかし、どこまで受信料を使ってよいのか、視聴者のコンセンサスが必要だ」と煮え切らない答えをしている。

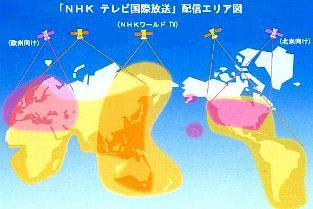

ことし1月に訪れたイタリアのローマやミラノのホテルでもNHKの海外向けの放送は視聴できた。ラジオは22言語で、テレビは3つの放送衛星を使ってほぼ全世界に番組を流しているのである。CM導入となればTOYOTAやCanon、SONYといった企業は無視しないだろう。電通など代理店が飛びつくに違いない。民放はこれが「アリの一穴になる」と危惧しているのであろう。この論議を見守りたい。(※配信エリア図は「NHK平成18年度収支予算と事業計画」から転載)

⇒11日(土)夜・金沢の天気 はれ

その11面のトップ。「NTT、光回線シフト加速、累計契約数1.7倍に」の記事だ。NTT東西地域会社は06年度の事業計画で光ファイバー通信回線の販売を強化し、これまでの1.7倍にあたる617万回線、中期経営戦略では2010年までに3000万回線を販売するとしている。なぜ「2010年3000万回線」か。それは、2011年7月で地上波のアナログ放送が終了する。あわせて、現在作業が進んでいるIPマルチキャスト放送に対する「著作権の緩和」をセットで考えるとよく見える。

その11面のトップ。「NTT、光回線シフト加速、累計契約数1.7倍に」の記事だ。NTT東西地域会社は06年度の事業計画で光ファイバー通信回線の販売を強化し、これまでの1.7倍にあたる617万回線、中期経営戦略では2010年までに3000万回線を販売するとしている。なぜ「2010年3000万回線」か。それは、2011年7月で地上波のアナログ放送が終了する。あわせて、現在作業が進んでいるIPマルチキャスト放送に対する「著作権の緩和」をセットで考えるとよく見える。 論で前原氏は「口座名や口座番号を提示する。元帳を出してほしい。後ろめたくないなら国政調査権に応じて、白日の下に明らかにすればいい」と求めた。これに対して小泉総理は「本物か偽物か分からない情報を元に、具体的な個人を非難中傷している。(具体的な証拠を)出す出す出すといっていまだに出していない」「確かな証拠があれば(国政調査権を)行使することにやぶさかではないが、その前に本物だという証拠を出せば分かる」と述べた。

論で前原氏は「口座名や口座番号を提示する。元帳を出してほしい。後ろめたくないなら国政調査権に応じて、白日の下に明らかにすればいい」と求めた。これに対して小泉総理は「本物か偽物か分からない情報を元に、具体的な個人を非難中傷している。(具体的な証拠を)出す出す出すといっていまだに出していない」「確かな証拠があれば(国政調査権を)行使することにやぶさかではないが、その前に本物だという証拠を出せば分かる」と述べた。 不思議に思うのは、永田氏にガセネタをつかませた「フリー記者」なる人物である。今後のマスコミの話題は当分その点に集中しそうだ。というのは、永田氏をヤフーで検索すると、公式ホームページ以外はほとんどが彼を批判する、あるいは攻撃するホームページであふれている。つまり、いかに「敵」が多いことかと実感できるはずだ。永田氏は普段から容赦なく相手を攻撃するタイプの人物なのだろう、その分「敵」も数多くつくってきた。もしかして、今回の「偽メール騒動」はけっこう根の深い、「永田落とし」の謀略ではないかと、私の嗅覚は働く。

不思議に思うのは、永田氏にガセネタをつかませた「フリー記者」なる人物である。今後のマスコミの話題は当分その点に集中しそうだ。というのは、永田氏をヤフーで検索すると、公式ホームページ以外はほとんどが彼を批判する、あるいは攻撃するホームページであふれている。つまり、いかに「敵」が多いことかと実感できるはずだ。永田氏は普段から容赦なく相手を攻撃するタイプの人物なのだろう、その分「敵」も数多くつくってきた。もしかして、今回の「偽メール騒動」はけっこう根の深い、「永田落とし」の謀略ではないかと、私の嗅覚は働く。 爆弾発言をした

爆弾発言をした し、銀行口座を調べ上げろ主張している。これに対し、自民は「挙証責任は民主党にある」と拒否する構えで、国政調査権をめぐる攻防となっている。が、テレビを見ていても、双方腰が引けているという印象もある。

し、銀行口座を調べ上げろ主張している。これに対し、自民は「挙証責任は民主党にある」と拒否する構えで、国政調査権をめぐる攻防となっている。が、テレビを見ていても、双方腰が引けているという印象もある。

海外邦人の選挙と「インターネット選挙」はどう関わるのか不思議に思う人もいるだろう。ちょっと説明しよう。海外在住の有権者に認められている在外投票は、1998年に比例代表選挙に限って導入され、世界各地にある200の在外公館での投票か、郵便による投票のどちらかを選択できる。小選挙区の投票を総務省が認めてこなかったのは、候補者が政策などの情報を海外の有権者にまで届けるのは困難と判断してきたからだ。

海外邦人の選挙と「インターネット選挙」はどう関わるのか不思議に思う人もいるだろう。ちょっと説明しよう。海外在住の有権者に認められている在外投票は、1998年に比例代表選挙に限って導入され、世界各地にある200の在外公館での投票か、郵便による投票のどちらかを選択できる。小選挙区の投票を総務省が認めてこなかったのは、候補者が政策などの情報を海外の有権者にまで届けるのは困難と判断してきたからだ。 改革・民間開放推進3カ年計画」に内容を盛り込む計画という。

改革・民間開放推進3カ年計画」に内容を盛り込む計画という。

部下の不始末とは言え、次々と不祥事が起き、そのたびに頭を下げているNHKの橋本会長の姿を見ると気の毒になってきた。

部下の不始末とは言え、次々と不祥事が起き、そのたびに頭を下げているNHKの橋本会長の姿を見ると気の毒になってきた。