☆油断大敵「地震、カミナリ、火事、コロナ」

街に出て、通行人でマスクをしている人が減っているように思える。道路ではノーマスクでも、建物や室内に入るときはマスクを着用するのかもしれない。新型コロナウイルス感染の話題やニュースもずいぶんと減った。ところが、紙面をチェックすると感染が拡大している。

石川県感染症対策本部はきのう20日、新たに152人が感染したと発表した。内閣官房「新型コロナウイルス感染症対策」公式サイトをチェックすると、都道府県別の直近1週間の人口10万人当たりの新規感染者(19日現在)は、石川が「全国最多」になっている。人数は76人、福井も同数、3位が山形と長野の72人と続く。ちなみに、石川の1週間の新規感染は892人、入院は現在74人で、病床使用率は13.9%となっている。

今月19日に開かれた厚労省の専門家会合では、新規感染者数は全国的に増加傾向にあり、5月の大型連休明けに感染が拡大が予想されると分析。専門家会合の有志は、「第8波」を超える規模の「第9波」が起きる可能性もあるとする文書をまとめた(19日付・NHKニュースWeb版)。かつて、油断せずに恐れるものとして「地震、カミナリ、火事、おやじ」という言葉があったが、「おやじ」の存在感はすっかり薄れた。いまや、「地震、カミナリ、火事、コロナ」かもしれない。

今月19日に開かれた厚労省の専門家会合では、新規感染者数は全国的に増加傾向にあり、5月の大型連休明けに感染が拡大が予想されると分析。専門家会合の有志は、「第8波」を超える規模の「第9波」が起きる可能性もあるとする文書をまとめた(19日付・NHKニュースWeb版)。かつて、油断せずに恐れるものとして「地震、カミナリ、火事、おやじ」という言葉があったが、「おやじ」の存在感はすっかり薄れた。いまや、「地震、カミナリ、火事、コロナ」かもしれない。

油断大敵なことがもう一つ。能登半島の尖端で起きている地震だ。きのう20日正午すぎにも震度3の揺れがあった。2020年以降で気象庁による緊急地震速報が発出された能登地震は8回におよぶ。去年6月19日には震度6弱(マグニチ ュード5.4)、翌日20日には震度5強(同5.0)と続いた。一連の能登地震で気を揉んでいるのは珠洲市の奥能登国際芸術祭の関係者ではないだろうか。

ュード5.4)、翌日20日には震度5強(同5.0)と続いた。一連の能登地震で気を揉んでいるのは珠洲市の奥能登国際芸術祭の関係者ではないだろうか。

2017年に始まった奥能登国際芸術祭は3年に一度のトリエンナーレの芸術祭。2020年はコロナ禍で1年間延期となり、2021年に「奥能登国際芸術祭2020+」として開催された。市内の民家から古民具や生活用具など1500点を集めた劇場型博物館『スズ・シアター・ミュージアム』では、作品の一つ一つが地震で展示棚から落ちないように固定する工夫がなされていた。3回目となることしは9月2日から10月22日まで、14の国・地域の55組のアーティストによる作品が展示される。

コロナ禍、そして地震に揺られながらも、芸術の魅力を発信し続ける珠洲市関係者の熱い思いと同時に、困難をしなやかに乗り越えようとする地域力を感じる。

⇒21日(金)夜・金沢の天気 くもり

材が活躍できる 活力ある金沢市に」「金沢に活力を 決断・突破・実行力」などと訴えているが、いま一つピンと来ない。

材が活躍できる 活力ある金沢市に」「金沢に活力を 決断・突破・実行力」などと訴えているが、いま一つピンと来ない。 兼六園に足を延ばした。遅咲きの桜で知られる「兼六園菊桜」が満開を迎えていた。その下にはツツジが赤い花を一面に咲かせている。春から初夏への季節の移ろいを感じさせる。

兼六園に足を延ばした。遅咲きの桜で知られる「兼六園菊桜」が満開を迎えていた。その下にはツツジが赤い花を一面に咲かせている。春から初夏への季節の移ろいを感じさせる。 必ず登場するのは、ご存知キングメーカーの森喜朗だ」「ムラの男たちが熱演する栄枯盛衰の権力移譲劇」と読み手の想像力をたくましくさせる文章を掲載している。

必ず登場するのは、ご存知キングメーカーの森喜朗だ」「ムラの男たちが熱演する栄枯盛衰の権力移譲劇」と読み手の想像力をたくましくさせる文章を掲載している。 その後、メディア関係者として初めて国会に証人喚問(同年10月25日)という前代未聞の展開となった。このとき、放送法違反による放送免許取消し処分が本格的に検討されたが、視聴者へのインパクトも大きいとして、行政処分にとどまった。当時自身もテレビ朝日系列局の報道担当だったので、椿発言の一連の流れが脳裏に刻まれている。

その後、メディア関係者として初めて国会に証人喚問(同年10月25日)という前代未聞の展開となった。このとき、放送法違反による放送免許取消し処分が本格的に検討されたが、視聴者へのインパクトも大きいとして、行政処分にとどまった。当時自身もテレビ朝日系列局の報道担当だったので、椿発言の一連の流れが脳裏に刻まれている。 決勝戦の平日の午前ということもあり、「もう一度視聴したい」や「見逃し」「録画し忘れ」などさまざまな視聴者ニーズを読んで、TBSは同日午後7時からのゴールデンタイムで「緊急再放送」を行った。この平均世帯視聴率が22.2%を取った。前日21日の準決勝・対メキシコ戦も急きょ午後7時から再放送し、平均世帯視聴率を19・8%(同)を稼いだ。2夜連続の緊急再放送はテレビ業界では異例のことだ。WBCの放映権を地上波で得ていたのはTBSとテレビ朝日の民放2社。映像はWBCのオシフャル映像だったので、緊急再放送も可能だったのだろう。

決勝戦の平日の午前ということもあり、「もう一度視聴したい」や「見逃し」「録画し忘れ」などさまざまな視聴者ニーズを読んで、TBSは同日午後7時からのゴールデンタイムで「緊急再放送」を行った。この平均世帯視聴率が22.2%を取った。前日21日の準決勝・対メキシコ戦も急きょ午後7時から再放送し、平均世帯視聴率を19・8%(同)を稼いだ。2夜連続の緊急再放送はテレビ業界では異例のことだ。WBCの放映権を地上波で得ていたのはTBSとテレビ朝日の民放2社。映像はWBCのオシフャル映像だったので、緊急再放送も可能だったのだろう。 話は変わる。WBC侍ジャパンの準決勝(21日・対メキシコ戦)への進出でメディアは盛り上がっていて、このところ岸田内閣の影が薄いように感じるのは自身だけだろうか。今月16日、岸田総理は初めて来日した韓国の尹大統領と首脳会談に臨み、「シャトル外交」を復活させることや、経済安全保障に関する協議体の創設、軍事情報包括保護協定(GSOMIA)の正常化など日韓外交では画期的な内容だった。が、同日のWBC準々決勝の対イタリア戦での大谷翔平選手のあのバントで、連日、テレビメディアなどは盛り上がっていて、日韓首脳会談の影が薄くなった。(※写真は、今月16日、日韓首脳会談後の共同記者会見=NHK総合より)

話は変わる。WBC侍ジャパンの準決勝(21日・対メキシコ戦)への進出でメディアは盛り上がっていて、このところ岸田内閣の影が薄いように感じるのは自身だけだろうか。今月16日、岸田総理は初めて来日した韓国の尹大統領と首脳会談に臨み、「シャトル外交」を復活させることや、経済安全保障に関する協議体の創設、軍事情報包括保護協定(GSOMIA)の正常化など日韓外交では画期的な内容だった。が、同日のWBC準々決勝の対イタリア戦での大谷翔平選手のあのバントで、連日、テレビメディアなどは盛り上がっていて、日韓首脳会談の影が薄くなった。(※写真は、今月16日、日韓首脳会談後の共同記者会見=NHK総合より) 松本剛明総務大臣は今月7日の会見で、この文書が正式な行政文書であると認めている。ただ、13日の参院予算委員会での集中審議で、総務省側の答弁は「作成者の記憶は定かではないが、レクは行われた可能性は高い」「内容は誰も覚えておらず、正確性は答えられない」と答弁。メモの作成者もレクの同席者も内容は覚えていない、というのだ。

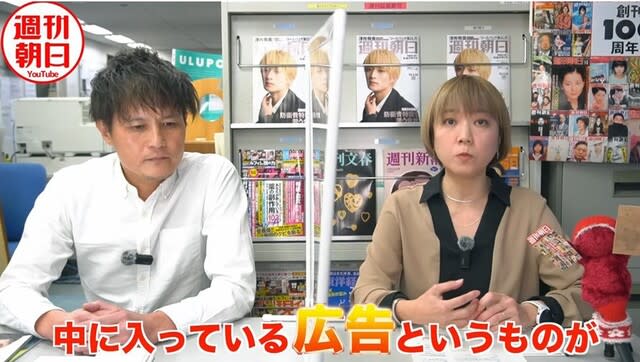

松本剛明総務大臣は今月7日の会見で、この文書が正式な行政文書であると認めている。ただ、13日の参院予算委員会での集中審議で、総務省側の答弁は「作成者の記憶は定かではないが、レクは行われた可能性は高い」「内容は誰も覚えておらず、正確性は答えられない」と答弁。メモの作成者もレクの同席者も内容は覚えていない、というのだ。  ただ、メディアがそのまま消え失せるのではなく、紙媒体からインターネットメディアへと転換を図ってる。冒頭の週刊朝日もユーチューブで「週刊朝日チャンネル」を開設し、今月21日に配信を始めている。編集長とデスクが出演する動画を視聴すると、休刊の大きな理由として発行部数の減少もさることながら、広告収入の落ち込みがダメージとなったと説明している=写真・上=。電通がきのう24日に発表した「2022年 日本の広告費」を見ても、その傾向が数字として表れている。

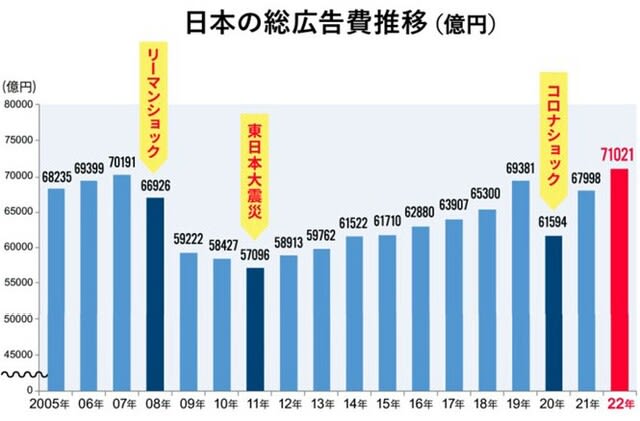

ただ、メディアがそのまま消え失せるのではなく、紙媒体からインターネットメディアへと転換を図ってる。冒頭の週刊朝日もユーチューブで「週刊朝日チャンネル」を開設し、今月21日に配信を始めている。編集長とデスクが出演する動画を視聴すると、休刊の大きな理由として発行部数の減少もさることながら、広告収入の落ち込みがダメージとなったと説明している=写真・上=。電通がきのう24日に発表した「2022年 日本の広告費」を見ても、その傾向が数字として表れている。 以下、電通公式サイトから引用する。2022年(1-12月)における日本の総広告費は7兆1021億円で、2007年に記録した7兆191億円を上回り、過去最高となった。前年比では104.4%となり、コロナ禍での落ち込みから再び成長軌道に回復したといえる=グラフ、電通「日本の総広告費推移」=。

以下、電通公式サイトから引用する。2022年(1-12月)における日本の総広告費は7兆1021億円で、2007年に記録した7兆191億円を上回り、過去最高となった。前年比では104.4%となり、コロナ禍での落ち込みから再び成長軌道に回復したといえる=グラフ、電通「日本の総広告費推移」=。 バイデン大統領は声明で、

バイデン大統領は声明で、 北朝鮮がICBMを発射したのは、去年11月18日以来で、今回が11回目となる。ミサイル技術は進化していて、最高高度が5700㌔、飛行距離が900㌔なので、角度をつけて高く打ち上げる、いわゆる「ロフテッド軌道」と呼ばれる発射方式だ。この日、記者の質問に答えた浜田防衛大臣は「飛翔軌道に基づいて計算すると、弾頭重量などによっては1万4000㌔を超える射程となりうるとみられ、その場合、アメリカ全土が射程に含まれる」との見方を示した(18日付・朝日新聞Web版)。(※図は防衛省公式サイト「北朝鮮による核・弾道ミサイル開発について」より)

北朝鮮がICBMを発射したのは、去年11月18日以来で、今回が11回目となる。ミサイル技術は進化していて、最高高度が5700㌔、飛行距離が900㌔なので、角度をつけて高く打ち上げる、いわゆる「ロフテッド軌道」と呼ばれる発射方式だ。この日、記者の質問に答えた浜田防衛大臣は「飛翔軌道に基づいて計算すると、弾頭重量などによっては1万4000㌔を超える射程となりうるとみられ、その場合、アメリカ全土が射程に含まれる」との見方を示した(18日付・朝日新聞Web版)。(※図は防衛省公式サイト「北朝鮮による核・弾道ミサイル開発について」より)  米韓への挑発行為に狙いを定め、エスカレートさせている。金正恩総書記は2021年1月の朝鮮労働党大会で、アメリカを「最大の主敵」「戦争モンスター」と呼び、そして、去年1月の朝鮮労働党政治局会議で「アメリカ帝国主義との長期的な対決に徹底して準備しなければならない」とする方針を打ち出し、2018年に中止を表明していたICBMの発射実験や核実験について見直しを表明していた。去年6月、IAEA(国際原子力機関)は北朝鮮の豊渓里(プンゲリ)にある核実験場の坑道の1つが再び開かれたことを確認している。

米韓への挑発行為に狙いを定め、エスカレートさせている。金正恩総書記は2021年1月の朝鮮労働党大会で、アメリカを「最大の主敵」「戦争モンスター」と呼び、そして、去年1月の朝鮮労働党政治局会議で「アメリカ帝国主義との長期的な対決に徹底して準備しなければならない」とする方針を打ち出し、2018年に中止を表明していたICBMの発射実験や核実験について見直しを表明していた。去年6月、IAEA(国際原子力機関)は北朝鮮の豊渓里(プンゲリ)にある核実験場の坑道の1つが再び開かれたことを確認している。