☆総選挙へのシナリオ

辞任の理由をメディアの記事から拾うと。福田氏は「国民生活を考えた場合、態勢を整えた上で国会に臨むべきだと考えた。新しい布陣で政策実現を図っていかなければいけない」と強調し、参院で野党が多数を占める「ねじれ国会」を念頭に「私が首相を続けて国会が順調にいけばいいが、私の場合には内閣支持率の問題もある」などと言及。辞任を決めた経緯に関しては8月29日の総合経済対策の取りまとめを踏まえ、「先週末に最終的に決断した」と明かした、という(日経)。

辞任の理由をメディアの記事から拾うと。福田氏は「国民生活を考えた場合、態勢を整えた上で国会に臨むべきだと考えた。新しい布陣で政策実現を図っていかなければいけない」と強調し、参院で野党が多数を占める「ねじれ国会」を念頭に「私が首相を続けて国会が順調にいけばいいが、私の場合には内閣支持率の問題もある」などと言及。辞任を決めた経緯に関しては8月29日の総合経済対策の取りまとめを踏まえ、「先週末に最終的に決断した」と明かした、という(日経)。

ここで意外だったのは内閣支持率をとても気にしてたということ。最新の朝日新聞社の世論調査(8月30-31日実施・電話)の結果で、福田内閣の支持率は25%。前回調査(同1-2日)の24%に引き続き低い水準だった。むしろ福田氏が気にしたのは不支持率で55%、前回と同じだった。総合経済対策を打ち出した直後にもかかわらず、国民には響かない、しかも同じ与党の公明サイドから「バラマキ」と一部批判が出て、「与党内支持率=福田離れ」に限界を感じたのではないか。

福田内閣の支持率は就任直後が53%(07年9月)だったが、年金記録問題をきっかけに30%前後(12月)に下落。後期高齢者医療制度が始まった今年4月に25%となり、ガソリン税を道路財源に使うための法案の再議決を受けた5月の調査では19%まで下がった。一度「19%の地獄」を経験したのだから、今回の25%はそう気にするほどでもないと言ってしまうと気の毒か。

アメリカのブッシュ大統領も苦笑いしているだろう。森、小泉、安部、福田と4人も総理が変わったのだ。国民はどう思うだろうか。「官僚がはびこるのはよくない。霞ヶ関改革が必要だ」と政治家が言ったとしても、一国の総理がコロコロ変わると、かえって霞ヶ関の官僚にはしっかりとしてもらわなければと思うのが国民の心理だろう。実はここが日本の政治が行き詰っている点なのだ。

ともあれ、福田氏は自民党に総裁選の実施を指示したので、今月中旬に新総裁が決まり次第、正式に内閣を総辞職する見込み。新内閣も体制を整えた段階で来春の国会明けで解散となる。しかし、新内閣でスキャンダルが出れば年末に衆院解散、1月に総選挙だろう。総選挙へのシナリオはこのどちらかだろう。

⇒1日(月)夜・金沢の天気 はれ

この映画制作にはまったく関わりがないが、ちょっとした縁がある。去年秋、私は大学コンソーシアム石川の事業「地域課題ゼミナール」で能登半島の珠洲市をテーマにケーブルテレビ向けの番組をつくった。お祭りのシーンの撮影は同市三崎町小泊地区のキリコ祭り=写真=だった。その撮影が終わった1ヵ月後、今度は、「能登の花ヨメ」の撮影が始まり、小泊地区では映画撮影用のお祭りが行なわれた。小泊の住人のひとたちは「年に2度、まっつり(祭り)が来た。こんなうれしいことはない」ととても喜んでいたのを思い出す。

この映画制作にはまったく関わりがないが、ちょっとした縁がある。去年秋、私は大学コンソーシアム石川の事業「地域課題ゼミナール」で能登半島の珠洲市をテーマにケーブルテレビ向けの番組をつくった。お祭りのシーンの撮影は同市三崎町小泊地区のキリコ祭り=写真=だった。その撮影が終わった1ヵ月後、今度は、「能登の花ヨメ」の撮影が始まり、小泊地区では映画撮影用のお祭りが行なわれた。小泊の住人のひとたちは「年に2度、まっつり(祭り)が来た。こんなうれしいことはない」ととても喜んでいたのを思い出す。 スプリンクラーか水道管が破裂。ロッカールームが水浸しになった。たまたま松井選手が残っていて被害に遭った。右ひざのリハビリが進むと首痛、首痛の治りかけに今度は水難。見方によれば、不運続きだ。「故障持ち」のレッテルが貼られた上に、今度は「不運なヤツ」という新たなレッテルが貼られそうである。

スプリンクラーか水道管が破裂。ロッカールームが水浸しになった。たまたま松井選手が残っていて被害に遭った。右ひざのリハビリが進むと首痛、首痛の治りかけに今度は水難。見方によれば、不運続きだ。「故障持ち」のレッテルが貼られた上に、今度は「不運なヤツ」という新たなレッテルが貼られそうである。 「パソコンのキーボードはにぎやかだが、人は静かになった」。所用である会社を訪ねると、社員は黙々とパソコンに向かっている。受け付けのカウンターに来訪者が来ても、誰も席を立って応対しようとしない。「あのう」と声をかけて、ようやく振り向く。朝なのに、その職場には「おはよう」とあいさつを交わす言葉も飛び交っていない。沈黙の職場だった。おそらく、隣の席との会話もやり取りはメールで行なっているに違いない。

「パソコンのキーボードはにぎやかだが、人は静かになった」。所用である会社を訪ねると、社員は黙々とパソコンに向かっている。受け付けのカウンターに来訪者が来ても、誰も席を立って応対しようとしない。「あのう」と声をかけて、ようやく振り向く。朝なのに、その職場には「おはよう」とあいさつを交わす言葉も飛び交っていない。沈黙の職場だった。おそらく、隣の席との会話もやり取りはメールで行なっているに違いない。 【お詫び】2月4日付で「北京オリンピック」を放送するかのような誤った番組広報情報を報道各社にリリースしてしまいました。日本民間放送連盟を除名され、現状では「北京オリンピック」の放送ができないにもかかわらず、このような事態をまねき、視聴者の皆様はじめ、関係各位に多大なるご迷惑をおかけし、深く陳謝いたします。改めて今回の件を肝に銘じ、原因の究明と再発防止に努め、再生への取り組みに邁進してまいる所存です。

【お詫び】2月4日付で「北京オリンピック」を放送するかのような誤った番組広報情報を報道各社にリリースしてしまいました。日本民間放送連盟を除名され、現状では「北京オリンピック」の放送ができないにもかかわらず、このような事態をまねき、視聴者の皆様はじめ、関係各位に多大なるご迷惑をおかけし、深く陳謝いたします。改めて今回の件を肝に銘じ、原因の究明と再発防止に努め、再生への取り組みに邁進してまいる所存です。 以下、朝鮮日報の記事を要約して紹介する。海洋汚染を防ぐため、1972年に採択された「ロンドン条約1972」は、海にゴミを投棄することを厳しく規制している。これまでに81カ国がこの条約を批准しており、韓国も93年にようやく批准した。ところが韓国政府は、地上のゴミ埋立地が不足していることや、生ゴミの埋め立てによって悪臭や地下水の汚染といった公害が発生していることを理由に、88年からゴミの海洋投棄を認めてきた。93年にロンドン条約を批准した後もそれは続いてきた。廃棄物の海洋投棄にかかる費用は、種類によっては陸上処分に比べ90%近くも安くつくため、廃棄物処理業者はゴミを海に捨ててきた、という。

以下、朝鮮日報の記事を要約して紹介する。海洋汚染を防ぐため、1972年に採択された「ロンドン条約1972」は、海にゴミを投棄することを厳しく規制している。これまでに81カ国がこの条約を批准しており、韓国も93年にようやく批准した。ところが韓国政府は、地上のゴミ埋立地が不足していることや、生ゴミの埋め立てによって悪臭や地下水の汚染といった公害が発生していることを理由に、88年からゴミの海洋投棄を認めてきた。93年にロンドン条約を批准した後もそれは続いてきた。廃棄物の海洋投棄にかかる費用は、種類によっては陸上処分に比べ90%近くも安くつくため、廃棄物処理業者はゴミを海に捨ててきた、という。 なぜメディアが対応を迫られているかというと、分かりやすく言えば、プロの裁判官と違って、評決に加わる一般市民はテレビや新聞の報道に引きずられる可能性があるとの懸念が司法側にあるからだ。踏み込んで言えば、容疑者や被告を犯人(有罪)と決めつける、いわゆる「犯人視報道」が裁判員に予断を与える恐れがあるというのだ。

なぜメディアが対応を迫られているかというと、分かりやすく言えば、プロの裁判官と違って、評決に加わる一般市民はテレビや新聞の報道に引きずられる可能性があるとの懸念が司法側にあるからだ。踏み込んで言えば、容疑者や被告を犯人(有罪)と決めつける、いわゆる「犯人視報道」が裁判員に予断を与える恐れがあるというのだ。 ディプロマ・ミル問題が明らかになったのは、私が勤める金沢大学。文科省は昨年末に公表した全大学・短大を対象にした調査で、44大学の教員49人の非認定学位が、採用・昇進の際に経歴に記載されていたと公表した。それを詳細に取材フォローした1月26日付の朝日新聞によると、金沢大学医学部保健学科で理学療法を教える男性教授は、2002年にニューポート大学の博士号を取得した。03年にこの学位も記載した書類で選考に臨み、助教授から教授に昇進した。教授選考では、業績、博士の学位、教育の経験など3つの条件が総合的に判断される。選考過程で「ニューポート大とは何だ」と話題になったが、業績が優れているため昇進が認められたという。また、同じく医学部保健学科の女性准教授(看護学)は1997年にこれも同じくニューポート大の修士号を取得して経歴に載せ、99年に講師から昇進した、との記事内容だった。

ディプロマ・ミル問題が明らかになったのは、私が勤める金沢大学。文科省は昨年末に公表した全大学・短大を対象にした調査で、44大学の教員49人の非認定学位が、採用・昇進の際に経歴に記載されていたと公表した。それを詳細に取材フォローした1月26日付の朝日新聞によると、金沢大学医学部保健学科で理学療法を教える男性教授は、2002年にニューポート大学の博士号を取得した。03年にこの学位も記載した書類で選考に臨み、助教授から教授に昇進した。教授選考では、業績、博士の学位、教育の経験など3つの条件が総合的に判断される。選考過程で「ニューポート大とは何だ」と話題になったが、業績が優れているため昇進が認められたという。また、同じく医学部保健学科の女性准教授(看護学)は1997年にこれも同じくニューポート大の修士号を取得して経歴に載せ、99年に講師から昇進した、との記事内容だった。 中国から「カシミヤ100%」の表示で輸入されたセーターやマフラーに別の動物の毛が混じっていたとして85万点が回収された。「綿羊絨(めんようじゅう)」と呼ばれる羊の一種やヤクの毛などが、中国での製造過程で混入されたらしい。製造工程における中国製品のうさんくささがまたもや露呈した話だが、果たして責任は中国だけにあるのか、と言いたい。アパレルのプロだったら、カシミヤの手触りでだいたい真贋の判別はつくはずだ。混入を承知で販売し、利益を上げていたとしたら、日本企業の方が問題ではないのか。

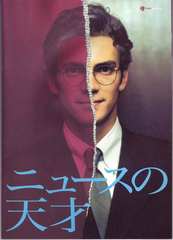

中国から「カシミヤ100%」の表示で輸入されたセーターやマフラーに別の動物の毛が混じっていたとして85万点が回収された。「綿羊絨(めんようじゅう)」と呼ばれる羊の一種やヤクの毛などが、中国での製造過程で混入されたらしい。製造工程における中国製品のうさんくささがまたもや露呈した話だが、果たして責任は中国だけにあるのか、と言いたい。アパレルのプロだったら、カシミヤの手触りでだいたい真贋の判別はつくはずだ。混入を承知で販売し、利益を上げていたとしたら、日本企業の方が問題ではないのか。 時、グラスの「ハッカー天国」というスクープ記事に、他誌から捏造疑惑が浮かび上がり、グラスの捏造記事が発覚していくというストーリーだ。実話をもとに制作された映画だった。

時、グラスの「ハッカー天国」というスクープ記事に、他誌から捏造疑惑が浮かび上がり、グラスの捏造記事が発覚していくというストーリーだ。実話をもとに制作された映画だった。