☆金1個の放映権料

ロンドンオリンピックで日本のサッカーが男女ともベスト4入りしたとき、「もしやダブル金か」などと期待が盛り上がったものだ。しかし、男子サッカーが準決勝でメキシコに敗れ、さらに3位決定戦でも韓国に負けを喫した。そして、「金が目標」の女子は国民からの期待を背負ってのオリンピック決勝戦。アメリカとの戦いは、大人のゲームを見たという思いだった。結果は残念だったが、深夜のウエンブリー・スタジアムの鮮やかな緑で演じたアスリートたちの堂々した姿には感動した。

ところで、11日現在の日本の今大会でのメダルの獲得数は36個となり、これまで過去最多だった2004年のアテネ大会と並んだという。確かにメダル数は多いのかもしれないが、金は5個だ。人口が日本の半分以下の4800万人の韓国は金12である。日本より人口が少ないドイツ、フランスでも2ケタの金メダルを獲得している。アテネ大会では日本の金は16個、2008年の北京大会でも9個だった。1992年のバルセロナ大会と1996年のアトランタ大会の金3個に比べればましかもしれないが。それしても夜中、テレビを見て応援する割には今大会の金が獲得数が少ない。応援の労が報われていない感じがするのは私だけだろうか。

ところで、11日現在の日本の今大会でのメダルの獲得数は36個となり、これまで過去最多だった2004年のアテネ大会と並んだという。確かにメダル数は多いのかもしれないが、金は5個だ。人口が日本の半分以下の4800万人の韓国は金12である。日本より人口が少ないドイツ、フランスでも2ケタの金メダルを獲得している。アテネ大会では日本の金は16個、2008年の北京大会でも9個だった。1992年のバルセロナ大会と1996年のアトランタ大会の金3個に比べればましかもしれないが。それしても夜中、テレビを見て応援する割には今大会の金が獲得数が少ない。応援の労が報われていない感じがするのは私だけだろうか。

ここで思い出す。2009年11月、民主党政権下に内閣府が設置した事業仕分け(行政刷新会議)で蓮舫議員が、次世代スーパーコンピューター開発の要求予算の妥当性について説明を求めた発言。「(コンピューターが)世界一になる理由は何があるんでしょうか。2位じゃダメなんでしょうか」だ。この発言に、科学者の利根川進氏は「1位を目指さなければ2位、3位にもなれない」と批判意見が相次いだものだ。これまで科学者やスポーツ選手では当たり前と思われてきた世界一(金メダル、ノーベル賞)への道だが、政治家にはこの目標がない、正確に言えば「政治の世界ナンバー1」という尺度がないのだ。その政治家が「世界一になる理由は何があるんでしょうか」などと言う資格は本来ないだろう。ひょっとして政治家の多くは「オリンピックは参加することに意義がある」と今でも思っているかもしれない。

それにしても高くついた。金メダルを見るテレビ映像料がである。IOC国際オリンピック委員会に支払ったテレビ放映権料は日本コンソーシアム(NHKと民放)が3億5480万㌦(※バンクーバー冬季大会も含む一括金額)、アメリカ(NBCテレビ1社)20億㌦(同)である。これを国民一人当たりにすると日本が2.9㌦、アメリカ6.6㌦となる。しかし、金メダル1個当たりで計算すると、5個の日本は1個当たり7000万㌦、金41個のアメリカは1個当たり4800万㌦となる。日本は金メダル1個獲得のシーンをテレビで視聴するのにアメリカより多く払ったことになる…。2016年はリオデジャネイロ大会となるが、果たして日本コンソーシアムはこれだけの高額放映権料を次回も払えることができるだろうか。

⇒11日(土)夜・金沢の天気 はれ

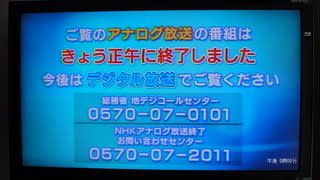

先のブログで紹介したミラー・ジェームス弁護士によると、アメリカの「2009年6月12日」では当日31万7000件の問い合わせがコールセンターに寄せられたという。地上波をアンテナで直接受信する世帯はアメリカで15%、およそ4500万人。日本では76%(2009年統計)が直接受信なので、およそ9600万人となり、アメリカの2倍以上となる。相談件数で見る限り、少なくとも日本はアメリカより混乱は少なかったといえる。

先のブログで紹介したミラー・ジェームス弁護士によると、アメリカの「2009年6月12日」では当日31万7000件の問い合わせがコールセンターに寄せられたという。地上波をアンテナで直接受信する世帯はアメリカで15%、およそ4500万人。日本では76%(2009年統計)が直接受信なので、およそ9600万人となり、アメリカの2倍以上となる。相談件数で見る限り、少なくとも日本はアメリカより混乱は少なかったといえる。 オバマの「チェンジ!」の掛け声はFCCにも及び、スタッフ部門1900人のうち300人ほどが地域に派遣され、視聴者へのサポートに入った。ミラー氏は2008年11月から地デジ移行後の7月中旬まで、カリフォニア州北部、シアトル、ポートランドに派遣された。その目的は「コミュニティー・アウトリーチ」と呼ばれた。アウトリーチは、援助を求めている人のところに援助者の方から出向くこと。つまり、地域社会に入り、連携して支援することだ。

オバマの「チェンジ!」の掛け声はFCCにも及び、スタッフ部門1900人のうち300人ほどが地域に派遣され、視聴者へのサポートに入った。ミラー氏は2008年11月から地デジ移行後の7月中旬まで、カリフォニア州北部、シアトル、ポートランドに派遣された。その目的は「コミュニティー・アウトリーチ」と呼ばれた。アウトリーチは、援助を求めている人のところに援助者の方から出向くこと。つまり、地域社会に入り、連携して支援することだ。 25日付の新聞報道によると、24日未明から同日午後6時までに総務省のコールセンターには9万8千件の電話相談や苦情があった。NHKには午後8時までに3万1千件、民放各社には午後7時までに1万6千件、まとめると14万5千件に上る。

25日付の新聞報道によると、24日未明から同日午後6時までに総務省のコールセンターには9万8千件の電話相談や苦情があった。NHKには午後8時までに3万1千件、民放各社には午後7時までに1万6千件、まとめると14万5千件に上る。 私が生まれた1954年の1年前に日本のテレビ放送は開始した。1926年に高柳健次郎がブラウン管に「イ」の字を映すことに成功し、日本のテレビ映像の黎明期が始まった。1929年、すでに開始されいたNHKラジオの子供向けテキストに「未来のテレビ」をテーマにしたイラストが描かれた。当時、完成するであろうブラウン管は丸いカタチで想像されていた。東京オリンピック(1940年に予定していたが日本が返上)を目指してテレビ開発は急ピッチで進んだが、戦時体制に入り中断した。高柳博士の成功から28年かかってテレビ放送は開始されたことになる。

私が生まれた1954年の1年前に日本のテレビ放送は開始した。1926年に高柳健次郎がブラウン管に「イ」の字を映すことに成功し、日本のテレビ映像の黎明期が始まった。1929年、すでに開始されいたNHKラジオの子供向けテキストに「未来のテレビ」をテーマにしたイラストが描かれた。当時、完成するであろうブラウン管は丸いカタチで想像されていた。東京オリンピック(1940年に予定していたが日本が返上)を目指してテレビ開発は急ピッチで進んだが、戦時体制に入り中断した。高柳博士の成功から28年かかってテレビ放送は開始されたことになる。 こうした日本のメディアに在り様について、金沢大学の学生たちに考えてもらおうとアンケートを実施した(5月24日)。前回のコラムでも紹介したように、「現状でよい」が154人、「見直してもよい」が81人だった。

こうした日本のメディアに在り様について、金沢大学の学生たちに考えてもらおうとアンケートを実施した(5月24日)。前回のコラムでも紹介したように、「現状でよい」が154人、「見直してもよい」が81人だった。 たとえば、2007年3月の能登半島地震で実際に私自身が目の当たりにした光景は、輪島市門前町でただ一つのコンビニで食料を買いあさるテレビ局のスタッフの姿であったり、倒壊のしそうな家屋の前でじっとカメラを構え余震を待つ姿だった。記者やディレクター、カメラマン、ADも人の子である。お腹も減れば、ジュースも飲みたい。また、余震で家屋倒壊のシーンを撮影したい、「絵をとりたい」という気持ちは当然であろう。ただ、被災者への目線、被災者との目線がすれ違い、それが違和感を生んでいた。

たとえば、2007年3月の能登半島地震で実際に私自身が目の当たりにした光景は、輪島市門前町でただ一つのコンビニで食料を買いあさるテレビ局のスタッフの姿であったり、倒壊のしそうな家屋の前でじっとカメラを構え余震を待つ姿だった。記者やディレクター、カメラマン、ADも人の子である。お腹も減れば、ジュースも飲みたい。また、余震で家屋倒壊のシーンを撮影したい、「絵をとりたい」という気持ちは当然であろう。ただ、被災者への目線、被災者との目線がすれ違い、それが違和感を生んでいた。 東北太平洋側のテレビ局記者・カメラマンはまさに「戦場のカメラマン」状態だと思う。おそらく毎日が「悲惨な事故現場」での取材の連続だろう。私自信も記者時代(新聞、テレビ)に自殺、交通死亡事故、水難事故など人が死ぬという現場を取材してきた。今回の東日本大震災の映像をテレビで見るたびに、遺体は映し出されてはいないものの、当時の現場がフラッシュバックで蘇ってくる。「現場」というのもはそれほど心に深く刻まれ、ときに連想で追いかけてくる。

東北太平洋側のテレビ局記者・カメラマンはまさに「戦場のカメラマン」状態だと思う。おそらく毎日が「悲惨な事故現場」での取材の連続だろう。私自信も記者時代(新聞、テレビ)に自殺、交通死亡事故、水難事故など人が死ぬという現場を取材してきた。今回の東日本大震災の映像をテレビで見るたびに、遺体は映し出されてはいないものの、当時の現場がフラッシュバックで蘇ってくる。「現場」というのもはそれほど心に深く刻まれ、ときに連想で追いかけてくる。 私が柏崎市を取材に訪れたのは震災から3ヵ月余りたった10月下旬だった。住宅街には倒壊したままの家屋が散見され、メインストリートの駅前の商店街の歩道はあちこちでひずみが残っていて歩きにくかった=写真=。復旧半ばという印象だった。能登半島地震の復旧に比べ、そのテンポの遅さを感じたのが正直な印象だった。事実、取材した被災者の人たちも「原発対応に追われ、復旧に行政の目が行き届いていない」と不満を述べていた。当時のニュースの露出も原発関連が先にあり、後に震災関連という順位だったと記憶している。

私が柏崎市を取材に訪れたのは震災から3ヵ月余りたった10月下旬だった。住宅街には倒壊したままの家屋が散見され、メインストリートの駅前の商店街の歩道はあちこちでひずみが残っていて歩きにくかった=写真=。復旧半ばという印象だった。能登半島地震の復旧に比べ、そのテンポの遅さを感じたのが正直な印象だった。事実、取材した被災者の人たちも「原発対応に追われ、復旧に行政の目が行き届いていない」と不満を述べていた。当時のニュースの露出も原発関連が先にあり、後に震災関連という順位だったと記憶している。 こうした被災者の声は誇張ではなく、感じたままを吐露したものだ。そして、阪神淡路大震災や新潟県中越地震など震災のたびに繰り返されてきた被災者の意見だろうと想像する。

こうした被災者の声は誇張ではなく、感じたままを吐露したものだ。そして、阪神淡路大震災や新潟県中越地震など震災のたびに繰り返されてきた被災者の意見だろうと想像する。