☆「花燃ゆ」スペクタクル

6月28日の第26話は緊張感があった。近藤勇ら新選組が襲撃した池田屋事件で、吉田稔麿ら多くの長州藩の志士が逝った。それを受けて、戦後武将のような勢いのある来島又兵衛、久坂玄瑞らが1500人の兵をともなって京に登る。久坂玄瑞は、兵を連れて天王山に陣取るが、戦は避けて、孝明天皇への嘆願が叶うよう動く。長崎に左遷されていた小田村伊之助は、グラバーから西洋式の兵器の調達をする。長州藩の命運をかけた軍議が石清水八幡宮で開かれた。来島又兵衛は 御所に進軍、また、久坂玄瑞は戦を避けたいと、意見が真っ向対立するが、結局、京にいる1500人の長州藩兵だけで、御所へ進軍することに決した。一方、西郷吉之助(隆盛)が薩摩藩兵を京に送り、幕府側は諸藩の兵あわせて2万人の大軍で御所の守り固める。

御所に進軍、また、久坂玄瑞は戦を避けたいと、意見が真っ向対立するが、結局、京にいる1500人の長州藩兵だけで、御所へ進軍することに決した。一方、西郷吉之助(隆盛)が薩摩藩兵を京に送り、幕府側は諸藩の兵あわせて2万人の大軍で御所の守り固める。

そんな中、英国、アメリカ、フランス、オランダの軍艦20隻が、下関に向かっているとの情報がもたらされ、長州藩は大混乱に陥る。このようなことになったのは、久坂玄瑞のせいだと藩内で怨嗟の声が起きる。まるで、歴史のスペクタルをタイムトンネルでスリップして、現場でその動きを見ているようで、実にダイナミックなのだ。

そこで、ふと、この歴史スペクタクルを4Kテレビで見たいとの衝動にかられている。4Kテレビはすでに出荷台数が50万台を超えたようだ。先日も、近所の家電量販店を訪ねると、店のフロントは50型以上の4Kテレビが占拠している。50型だと、25万円程度。店員は、「ボーナス商戦の後だともう少し安くなりますよ」と薦めてくれたが、逆になんと商売っ気のないこと。

ところで次回27話は内戦に突入する、いわゆる「禁門の変」が描かれる。1864年7月19日、長州藩は会津藩などと京都の蛤門付近=写真=で激突する。長州藩が門を突破し京都御所に入るものの、西郷吉之助の率いる薩摩藩がこの戦いに介入して、長州藩の形勢は逆転する。この禁門の変で長州勢が火を放ち京の街は大火事、さらに御所に向け発砲したことから「朝敵」となる。その後、長州藩は長州征伐や外国船20隻の砲撃の報復で打ちのめされる。が、長州藩の藩論が倒幕に傾き、敵対していた薩摩藩との薩長同盟が実現し、倒幕の道を歩んでいくのだ。紆余曲折油を経て、新たな歴史が拓かれ、日本が動くシーンである。

⇒28日(日)夜・金沢の天気 はれ

ライ・ラマ14世は11日に金沢を離れた。市内の支援者からかつてこんな話を聞いたことがある。「ダライ・ラマ氏は金沢に前世からかかわりがあったという人がいて、いつもその人の家に宿泊するそうです」。「前世からかかわり」というのは、スピリチュアルな話でなので、定かではない。

ライ・ラマ14世は11日に金沢を離れた。市内の支援者からかつてこんな話を聞いたことがある。「ダライ・ラマ氏は金沢に前世からかかわりがあったという人がいて、いつもその人の家に宿泊するそうです」。「前世からかかわり」というのは、スピリチュアルな話でなので、定かではない。

ク(富山‐羽田‐成田)で国内外へのフライトを考えれば当然、空の便も確保しておきたいと行政が必至になるのは当然だろう、と。

ク(富山‐羽田‐成田)で国内外へのフライトを考えれば当然、空の便も確保しておきたいと行政が必至になるのは当然だろう、と。 をかけてくれた住民もいた。

をかけてくれた住民もいた。 きのう(20日)、過激派組織「イスラム国」が日本人2人を人質に取り、2億ドル(230億円)の身代金を要求している国際事件は、「イスラム国」がインターネットに投稿したとされる映像から発覚した。人質にとられた日本人2人のうち、後藤健二氏はフリージャーナリストだ。メディアで繰り返し報道されている映像を見る限りでは、「イスラム国」のメンバーとみられる人物が日本政府に対して、72時間以内に身代金を払わなければ人質を殺害すると脅迫している。まさに、テロ行為そのものだ。

きのう(20日)、過激派組織「イスラム国」が日本人2人を人質に取り、2億ドル(230億円)の身代金を要求している国際事件は、「イスラム国」がインターネットに投稿したとされる映像から発覚した。人質にとられた日本人2人のうち、後藤健二氏はフリージャーナリストだ。メディアで繰り返し報道されている映像を見る限りでは、「イスラム国」のメンバーとみられる人物が日本政府に対して、72時間以内に身代金を払わなければ人質を殺害すると脅迫している。まさに、テロ行為そのものだ。  いよいよ来た、という感じだ。しかも、いっしょに来た、である。雪の訪れと衆院選挙。衆院選挙は昨日(2日)に公示され、雪はきょう3日が初雪である。この初雪と衆院選挙のホットな身の回りの動きをいくつか。

いよいよ来た、という感じだ。しかも、いっしょに来た、である。雪の訪れと衆院選挙。衆院選挙は昨日(2日)に公示され、雪はきょう3日が初雪である。この初雪と衆院選挙のホットな身の回りの動きをいくつか。

速報を打っていく。双眼鏡で手元をのぞき見する訳で違法ではないかと思われるが、各メディアが自治体の選挙管理委員会に事前に届けて行う、認知された行為である。

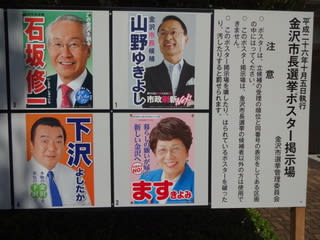

速報を打っていく。双眼鏡で手元をのぞき見する訳で違法ではないかと思われるが、各メディアが自治体の選挙管理委員会に事前に届けて行う、認知された行為である。 さて、山野氏は、競輪の場外車券売り場の誘致をめぐって業者と不透明なやり取りをしていたとの批判を受けて辞職した。しかし、支援者らに経緯の説明を重ねていくなかで、「市民の審判を仰ぐ」と10月の出直し選への立候補を決意したのだった。フタを開けると、9万票以上の得票で自民・公明が推す候補らを寄せ付けず圧勝、再選された。しかし、議会は車券場問題を追及するため、山野氏や業者を招致して経緯の説明を求めてきた。10月下旬には、地方自治法に基づく調査特別委員会(百条委員会)が設置された。12月中に山野氏を証人喚問することも決まっている。

さて、山野氏は、競輪の場外車券売り場の誘致をめぐって業者と不透明なやり取りをしていたとの批判を受けて辞職した。しかし、支援者らに経緯の説明を重ねていくなかで、「市民の審判を仰ぐ」と10月の出直し選への立候補を決意したのだった。フタを開けると、9万票以上の得票で自民・公明が推す候補らを寄せ付けず圧勝、再選された。しかし、議会は車券場問題を追及するため、山野氏や業者を招致して経緯の説明を求めてきた。10月下旬には、地方自治法に基づく調査特別委員会(百条委員会)が設置された。12月中に山野氏を証人喚問することも決まっている。 北陸中日新聞石川版(7日付)では、5日の投票日に実施した出口調査(1120人)の回答結果を分析した記事を掲載している。この結果で目を引くのは、自民党の支持層の56.7%が山野氏に投票したと答え、30.7%の下沢氏より倍近いことだ。また、民主党支持層でも51.6%、社民党支持層で69.2%もの人が山野氏に票を投じている。民主・社民・連合石川の推薦候補がいたにもかかわらずである。記事では「共産支持層でも23.1%が山野さんに投票しており、政党に関係なく幅広い支持を集めたことがうかがえる」と記載されている。

北陸中日新聞石川版(7日付)では、5日の投票日に実施した出口調査(1120人)の回答結果を分析した記事を掲載している。この結果で目を引くのは、自民党の支持層の56.7%が山野氏に投票したと答え、30.7%の下沢氏より倍近いことだ。また、民主党支持層でも51.6%、社民党支持層で69.2%もの人が山野氏に票を投じている。民主・社民・連合石川の推薦候補がいたにもかかわらずである。記事では「共産支持層でも23.1%が山野さんに投票しており、政党に関係なく幅広い支持を集めたことがうかがえる」と記載されている。 、立候補した。選挙では、新人3人が山野氏への批判票を集めきれなかったようだ。

、立候補した。選挙では、新人3人が山野氏への批判票を集めきれなかったようだ。

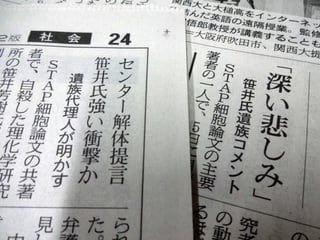

「記者会見した中村和洋弁護士によりますと、家族に宛てた遺書には、今までありがとうという感謝のことばと、先立つことについて申し訳ないというおわびのことばが書かれていたということです。また、みずから命を絶ったことについて、『マスコミなどからの不当なバッシング、理研やラボへの責任から疲れ切ってしまった』ということが記されていたということです。」

「記者会見した中村和洋弁護士によりますと、家族に宛てた遺書には、今までありがとうという感謝のことばと、先立つことについて申し訳ないというおわびのことばが書かれていたということです。また、みずから命を絶ったことについて、『マスコミなどからの不当なバッシング、理研やラボへの責任から疲れ切ってしまった』ということが記されていたということです。」