★ギリギリの共同会見

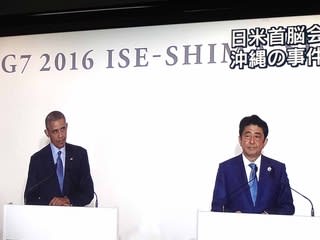

伊勢志摩サミット(G7首脳会議)を前に、アメリカのオバマ大統領と安倍総理による首脳会談が始まったのが昨夜9時40分。そして両氏が共同記者会見に臨んだのは10時43分だっ た。会見が終了したのは11時32分だった。日をまたぐ直前まで記者会見を実施したのは、沖縄のアメリカ軍属の男による女性の遺体遺棄事件について、首脳として何とかサミットが始まる前にけじめをつけておきたかったのだろう。ある意味でギリギリ間に合ったと、政府関係者は胸をなでおろしているかもしれない。以下、共同記者会見の様子を=写真・「NHKニュース」=をテレビで見ていてのメモだ。

た。会見が終了したのは11時32分だった。日をまたぐ直前まで記者会見を実施したのは、沖縄のアメリカ軍属の男による女性の遺体遺棄事件について、首脳として何とかサミットが始まる前にけじめをつけておきたかったのだろう。ある意味でギリギリ間に合ったと、政府関係者は胸をなでおろしているかもしれない。以下、共同記者会見の様子を=写真・「NHKニュース」=をテレビで見ていてのメモだ。

【沖縄のアメリカ軍属による遺体遺棄事件について】

冒頭で安倍総理がこの事件でオバマ大統領に断固抗議した、と述べた。「身勝手で卑劣極まりない犯行に非常に強い憤りを覚える。沖縄だけでなく日本全体に影響を与え、日本国民の感情をしっかり受け止めてもらいたい」とオバマ氏に言い、実効的な再発防止策の徹底など厳正な対応を求めた。さらに、日本とアメリカで協力して沖縄の基地負担軽減に全力を尽くすことで一致したことを述べた。オバマ氏は、沖縄で起きた悲惨な事件について(安倍総理と)話し合い、心からのお悔やみと深い遺憾の意を表明した。アメリカは、日本の司法制度のもとで正義が下されるよう、引き続き全面的に捜査に協力すると述べた。

【日米地位協定について】

安倍総理は、一つ一つの問題について目に見える改善を具体化し、結果を積み上げてゆく。日米の双方が努力を重ね、協定のあるべき姿を不断に追求したい、と述べた。さらに、犯罪を抑止し、県民の安全安心を確保する対策を検討するよう官房長官に指示したことにも言及した。

【サミットについて】

安倍総理は、世界経済の持続的かつ力強い成長をG7で牽引しなければならないとの認識で一致した、述べた。オバマ大統領は、世界経済の力強い成長と、TPP環(太平洋パートナーシップ協定)を前進させる必要性について話し合った、と述べた。

【被爆地・広島訪問について】

オバマ大統領は、広島訪問は第二次大戦で亡くなったすべての人を追悼し、核兵器のない世界という共通のビジョンを再確認し、アメリカと日本の同盟を強化する機会となるだろうと、述べた。また、安倍総理は、オバマ氏による広島訪問の決断を心から歓迎していると述べた。核兵器使用国(アメリカ)のリーダーが戦争被爆国で犠牲となった市民に哀悼の誠をささげるのは、核兵器のない世界へ大きな力となると述べた。記者の質問で、シカゴ・トリビューンの記者からハワイのパールハーバー訪問の可能性を問われ、安倍氏は「現在私がハワイを訪問する計画はない」と言い切った。

⇒26日(木)朝・金沢の天気 はれ時々くもり

られる権利のために一緒に立たなければいけません。核保有国として、核兵器を使用したことがあるただ一つの核保有国として、アメリカ合衆国は行動する道義的な責任を持っている。私たちは一カ国ではこの努力を成功させることはできないが、リードすることはでき、始めることはできる。 今日、私は信念として、アメリカが核兵器のない平和で安全な世界を追求すると約束する。)

られる権利のために一緒に立たなければいけません。核保有国として、核兵器を使用したことがあるただ一つの核保有国として、アメリカ合衆国は行動する道義的な責任を持っている。私たちは一カ国ではこの努力を成功させることはできないが、リードすることはでき、始めることはできる。 今日、私は信念として、アメリカが核兵器のない平和で安全な世界を追求すると約束する。) アメリカのオバマ大統領が被爆地、広島を訪れることが決まったと昨夜、テレビのニュース速報が流れた。5月27日の伊勢志摩サミット終了後に、安倍総理とともに広島を訪問する。任期の最終年で今回を逃せば、現職のアメリカ大統領の広島訪問の実現は難しいと、日本とアメリカの両政府は水面下で相当調整を進めてきたようだ。2009年4月、プラハでの演説でオバマ氏は「核兵器なき世界」を提唱し、ノーベル平和賞を受賞した。唯一の戦争被爆地の訪問は7年の歳月を経てようやく実現することになる。

アメリカのオバマ大統領が被爆地、広島を訪れることが決まったと昨夜、テレビのニュース速報が流れた。5月27日の伊勢志摩サミット終了後に、安倍総理とともに広島を訪問する。任期の最終年で今回を逃せば、現職のアメリカ大統領の広島訪問の実現は難しいと、日本とアメリカの両政府は水面下で相当調整を進めてきたようだ。2009年4月、プラハでの演説でオバマ氏は「核兵器なき世界」を提唱し、ノーベル平和賞を受賞した。唯一の戦争被爆地の訪問は7年の歳月を経てようやく実現することになる。

いるとメディア各社が報じている=写真=。実現すれば、現役のアメリカ大統領としては初めてのことだが、それより何より、オバマ大統領が掲げる「核兵器のない世界」に向けた国際的な取り組みを継続的に発展させるためのシンボリックな一歩となる。

いるとメディア各社が報じている=写真=。実現すれば、現役のアメリカ大統領としては初めてのことだが、それより何より、オバマ大統領が掲げる「核兵器のない世界」に向けた国際的な取り組みを継続的に発展させるためのシンボリックな一歩となる。

は65%が「正しかった」と回答した、という。

は65%が「正しかった」と回答した、という。 がすがしい感じがした。

がすがしい感じがした。 じだ」と。田原氏らは「テレビ局の上層部が萎縮してしまう」と指摘した。しかし特派員から質疑応答が始まると、逆に鋭い質問が会見者側に向けられた、という。

じだ」と。田原氏らは「テレビ局の上層部が萎縮してしまう」と指摘した。しかし特派員から質疑応答が始まると、逆に鋭い質問が会見者側に向けられた、という。 うか、との近未来の国際政治の組み立てが脳裏を駆け巡るからだ。

うか、との近未来の国際政治の組み立てが脳裏を駆け巡るからだ。

動、元プロ野球選手の覚せい剤、北朝鮮による水爆実験・ミサイル発射、世の中が殺伐とした雰囲気だ。でも、私は言葉を返した。「ニュースを知識のワクチンだと思えば、苦にならないだろう」と。気分の悪いニュースも見ておけば、心の耐性ができる。もっと悪いニュースが起きて、心がインフルエンザに罹るよりはましではないか、と論を述べた。すると友人は「なるほど」と笑った。

動、元プロ野球選手の覚せい剤、北朝鮮による水爆実験・ミサイル発射、世の中が殺伐とした雰囲気だ。でも、私は言葉を返した。「ニュースを知識のワクチンだと思えば、苦にならないだろう」と。気分の悪いニュースも見ておけば、心の耐性ができる。もっと悪いニュースが起きて、心がインフルエンザに罹るよりはましではないか、と論を述べた。すると友人は「なるほど」と笑った。

中)で前年より2ランク下げている。

中)で前年より2ランク下げている。