★台風一過 隣国の不安材料に漂うキナ臭さ

台風7号が日本海を北上している。メディアの報道によると、中国地方や近畿、東海の各地で記録的な大雨となり被害が出たようだ。金沢では、昨夜に最大瞬間風速22㍍を観測したものの、きょうは時折強い風が吹いて断続的に雨となった。能登ではけさ強風にあおられて女性が転倒してケガを負ったとのニュースが流れていた。そして、台風一過、世界ではキナ臭さが漂う。

読売新聞Web版(今月12日付)によると、アメリカのホワイトハウスは11日、バイデン大統領がユタ州で行った演説(10日)で、回復が鈍い中国経済について「中国は時限爆弾だ。問題を抱えている」と述べたことを明らかにした。バイデン氏は演説で、中国の成長率の鈍化や高い失業率、高齢化の進行などに言及。「悪い人々が問題を抱えると、悪いことをする。良くないことだ」と語った。

一方、「中国とけんかをしたいわけではない。合理的な関係を求めている」とも述べ、対話を通じて競争関係を「管理」していく考えを強調した。アメリカは9日、中国を安全保障上の「懸念国」に指定し、先端半導体やAIなどを手がける中国企業への投資を規制する大統領令を公表している(同)。この時限爆弾発言で米中の緊張がさらに高まるのではないか、キナ臭さが漂う。

一方、「中国とけんかをしたいわけではない。合理的な関係を求めている」とも述べ、対話を通じて競争関係を「管理」していく考えを強調した。アメリカは9日、中国を安全保障上の「懸念国」に指定し、先端半導体やAIなどを手がける中国企業への投資を規制する大統領令を公表している(同)。この時限爆弾発言で米中の緊張がさらに高まるのではないか、キナ臭さが漂う。

きょうの日経平均株価の終値は前日(15日)より472円安い3万1766円と大幅に反落した。共同通信Web版(16日付)によると、格付け会社フィッチ・レーティングスのアナリストがは15日のアメリカのCNBC番組で、金利高が長引き、銀行の資金調達コストが上がることで収益が悪化するなど銀行業界の経営環境評価が引き下げられた場合、JPモルガン・チェースを含めて70を超える銀行の格付けを引き下げる可能性があると明らかにした。このフィッチのアナリスの発言と中国の急速な経済減速など、海外発の不安材料に押されて日本の株価も売り圧力が強くなったと、メディア各社は分析している。

そして、円安・ドル高が進んでいる。きょうはニューヨーク外国為替市場で円相場が下落し、一時1㌦=145円台をつけた。去年9月22日、政府・日銀はおよそ24年ぶりとなる為替介入を実施した。介入直前に円相場は145円90銭をつけていた。政府・日銀は再び円買い介入に動くのか。

⇒16日(水)夜・金沢の天気 くもり時々はれ

たとえば、フジテレビのリアリティ番組『テラスハウス』(2020年5月19日放送)に出演していた女子プロレスラーがSNSの誹謗中傷を苦に自死した事件(同5月23日)はまさにテレビメディアのコプライアンスが問われた典型的な事例ではないだろう。

たとえば、フジテレビのリアリティ番組『テラスハウス』(2020年5月19日放送)に出演していた女子プロレスラーがSNSの誹謗中傷を苦に自死した事件(同5月23日)はまさにテレビメディアのコプライアンスが問われた典型的な事例ではないだろう。 最終日の4日に日本記者クラブで記者会見した。以下、会見で印象的だった内容をいくつか。その一つが、「声明文」として出したコメントの中で、日本のエンターテインメント業界に「性的な暴力やハラスメントを不問に付す文化」があるとの言及した点だった。「文化」とまで言い切った声明文なので、相当の物証や根拠があったということだろう。確かに、「知ってはいるけど、関わらない」と見て見ぬふりする文化がある。

最終日の4日に日本記者クラブで記者会見した。以下、会見で印象的だった内容をいくつか。その一つが、「声明文」として出したコメントの中で、日本のエンターテインメント業界に「性的な暴力やハラスメントを不問に付す文化」があるとの言及した点だった。「文化」とまで言い切った声明文なので、相当の物証や根拠があったということだろう。確かに、「知ってはいるけど、関わらない」と見て見ぬふりする文化がある。 のだろうか。高まるインフレ圧力に抗しきれないとの判断なのだろうか。あるいは、デフレ脱却と経済が好循環に向うチャンスと読んでの判断なのだろうか。素人感覚では評価が難しい。

のだろうか。高まるインフレ圧力に抗しきれないとの判断なのだろうか。あるいは、デフレ脱却と経済が好循環に向うチャンスと読んでの判断なのだろうか。素人感覚では評価が難しい。 また、BBCは別の記事(24日付)で、ロンドンの気象学者のコメントとして、現在の状況は温室効果ガスの増加によって気温が上昇した世界で起こると予測されていた、まさにその通りのことが起きていて、「気温上昇の傾向は100%、人類が引き起こしたことだ」と述べている。多くの人々はエルーニーニョ現象のせいだと思っているが、温暖化の記録はすでに6月で破られている。エルニーニョ現象は通常、発生から5、6ヵ月たたないと世界的な影響を及ぼさない、説明している。

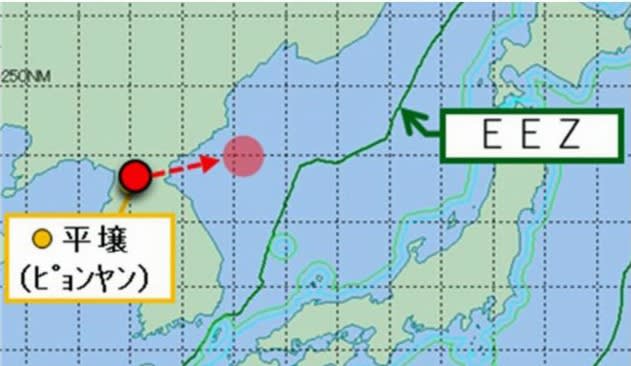

また、BBCは別の記事(24日付)で、ロンドンの気象学者のコメントとして、現在の状況は温室効果ガスの増加によって気温が上昇した世界で起こると予測されていた、まさにその通りのことが起きていて、「気温上昇の傾向は100%、人類が引き起こしたことだ」と述べている。多くの人々はエルーニーニョ現象のせいだと思っているが、温暖化の記録はすでに6月で破られている。エルニーニョ現象は通常、発生から5、6ヵ月たたないと世界的な影響を及ぼさない、説明している。 今月だけでも4回目だ。今月22日午前4時ごろに朝鮮半島西側の黄海に向けて数発の巡航ミサイルを発射している。19日午前3時台には日本海に向けて短距離弾道ミサイル2発を発射、EEZ外に落下。12日にはICBM(大陸間弾道ミサイル)1発を発射している。弾道ミサイルは74分間飛翔し、北海道の奥尻島の西方250㌔の日本海のEEZ外に落下。飛翔距離は1000㌔、最高高度は6000㌔を超えると推定されている。弾道ミサイルや、弾道ミサイル技術を用いたものの発射はことし14回目だ。

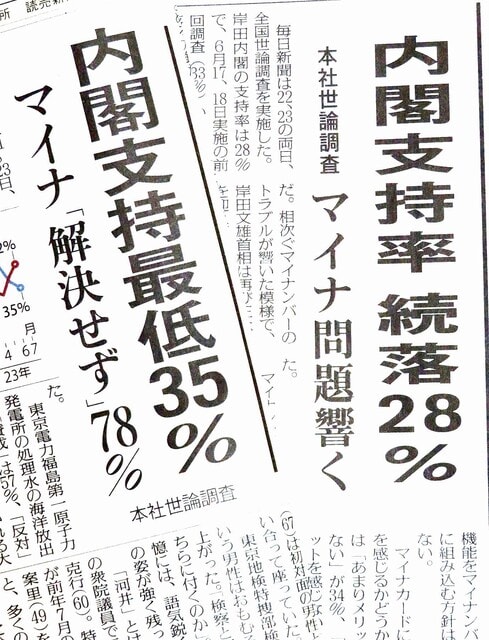

今月だけでも4回目だ。今月22日午前4時ごろに朝鮮半島西側の黄海に向けて数発の巡航ミサイルを発射している。19日午前3時台には日本海に向けて短距離弾道ミサイル2発を発射、EEZ外に落下。12日にはICBM(大陸間弾道ミサイル)1発を発射している。弾道ミサイルは74分間飛翔し、北海道の奥尻島の西方250㌔の日本海のEEZ外に落下。飛翔距離は1000㌔、最高高度は6000㌔を超えると推定されている。弾道ミサイルや、弾道ミサイル技術を用いたものの発射はことし14回目だ。 読売新聞の調査で内閣支持率の20%台は政権の「危険水域」、20%以下は「デッドゾーン」だ。第一次安倍改造内閣の退陣(2007年9月)の直前の読売の内閣支持率は29%(2007年9月調査)、その後の福田内閣は28%(2008年9月退陣)、麻生内閣は18%(2009年9月退陣)。民主党政権が安倍内閣にバトンタッチした2012年12月の野田内閣の支持率は19%だった。つまり、岸田内閣もあと6ポイント下げれば、「危険水域」に突入する。毎日新聞の今回の28%は、その狼煙(のろし)のようなものだ。

読売新聞の調査で内閣支持率の20%台は政権の「危険水域」、20%以下は「デッドゾーン」だ。第一次安倍改造内閣の退陣(2007年9月)の直前の読売の内閣支持率は29%(2007年9月調査)、その後の福田内閣は28%(2008年9月退陣)、麻生内閣は18%(2009年9月退陣)。民主党政権が安倍内閣にバトンタッチした2012年12月の野田内閣の支持率は19%だった。つまり、岸田内閣もあと6ポイント下げれば、「危険水域」に突入する。毎日新聞の今回の28%は、その狼煙(のろし)のようなものだ。 また、共同通信Web版(17日付)によると、今月の世論調査(14-16日)では内閣支持率は34.3%で、6月調査から6.5ポイント下落した。不支持率は7.0ポイント増の48.6%だった。マイナンバーカード問題をめぐり、政府が実施している総点検では「解決しない」との回答が74.7%に上った。産経新聞Web版(17日付)でも、今月の世論調査(15、16日)では前回調査比4.8ポイント減の41.3%、不支持率は同5.2ポイント増の54.4%だった。不支持率は2ヵ月連続で支持率を上回った。(※写真は6月18日、母校の早稲田大学で講演する岸田総理=総理官邸公式サイト)

また、共同通信Web版(17日付)によると、今月の世論調査(14-16日)では内閣支持率は34.3%で、6月調査から6.5ポイント下落した。不支持率は7.0ポイント増の48.6%だった。マイナンバーカード問題をめぐり、政府が実施している総点検では「解決しない」との回答が74.7%に上った。産経新聞Web版(17日付)でも、今月の世論調査(15、16日)では前回調査比4.8ポイント減の41.3%、不支持率は同5.2ポイント増の54.4%だった。不支持率は2ヵ月連続で支持率を上回った。(※写真は6月18日、母校の早稲田大学で講演する岸田総理=総理官邸公式サイト)  追悼の辞で、友人代表として菅前総理が興味深いエピソードを紹介していた。平成12年(2000年)、日本政府は北朝鮮にコメを送ろうとしていた。当選2回目だった菅氏は「草の根の国民に届くのならよいが、その保証がない限り、軍部を肥やすようなことはすべきでない」と自民党総務会で反対意見を述べた。これが紙面で掲載され、記事を見た安倍氏が「会いたい」と電話をかけてきた。このことが、安倍氏と菅氏が北朝鮮の拉致問題にタッグを組んで取り組むきっかけとなった。当時の森喜朗内閣や外務省は日朝正常化交渉を優先していて、拉致問題はむしろ交渉の阻害要因というスタンスだった。

追悼の辞で、友人代表として菅前総理が興味深いエピソードを紹介していた。平成12年(2000年)、日本政府は北朝鮮にコメを送ろうとしていた。当選2回目だった菅氏は「草の根の国民に届くのならよいが、その保証がない限り、軍部を肥やすようなことはすべきでない」と自民党総務会で反対意見を述べた。これが紙面で掲載され、記事を見た安倍氏が「会いたい」と電話をかけてきた。このことが、安倍氏と菅氏が北朝鮮の拉致問題にタッグを組んで取り組むきっかけとなった。当時の森喜朗内閣や外務省は日朝正常化交渉を優先していて、拉致問題はむしろ交渉の阻害要因というスタンスだった。