ブログの開設から4000日余り、これほど一つの事柄に集中してアップロードしたことはない。それほど、今回のオバマ大統領の広島訪問は私自身にもインパクトがあった。単にアメリカの現職大統領が広島を訪問したという事実ではなく、その背後に脈々と流れる歴史の連続性というダイナミックなドラマを目の当たりにした実感が感動として伝わってきた。新たな歴史

の証言者になったような、ちょっと浮ついた高揚感もあった。以下、自宅でテレビ中継を視聴した印象である。

17時37分、オバマ氏が広島市の平和記念公園の原爆死没者慰霊碑を訪れ、献花に臨んだ。安倍総理と並んで献花するのかと思っていたが、そうではなく、まずオバマ氏が献花し、その後に安倍氏が続いた。オマバ氏は頭を献花の後に頭を下げずに黙祷を、安倍氏は献花の後に頭を下げて黙祷をささげた。頭を下げての黙祷は日本では当たり前なのだが、アメリカではこれが原爆死没者に対する「謝罪」と映るのだろう。もし、安倍氏とオバマ氏が2人同時に献花し黙祷をささげたら、片や頭を下げる姿、片や下げない姿がくっきりと対比される。すると、映像的な印象度として、オバマ氏の姿は日本では良くないものになる。献花にあたっては、日本とアメリカで随分と打ち合わせ、計算されし尽くされたのだと中継映像を視聴しながら感心した。

17時41分から始まったオバマ大統領の所感は実に17分間に及んだ。同時通訳では所感という表現だったが、これはもう堂々とした演説だった。注目したのはこの下りだ。

Among those nations like my own that hold nuclear stockpiles, we must have the courage to escape the logic of fear and pursue a world without them. We may not realize this goal in my lifetime, but persistent effort can roll back the possibility of catastrophe.(わが国のように核を保有する国々は、恐怖の論理から逃れ、核兵器なき世界を追求する勇気を持たなければならない。私たちが生きている間にこの目標は達成できないかもしれないが、たゆまぬ努力が大惨事の可能性を小さくする。)

オバマ氏が2009年4月にチェコ・プラハのフラッチャニ広場で行った核兵器の軍縮に関する演説より、内容がさらに深化しているとの印象だ。プラハでは核兵器廃絶へ行動するmoral responsibility(道義的な責任)があるとの表現だった。それを、今回はcourage(勇気)と強調している。道徳的な責任から、行動する勇気へとより前向き姿勢に転じてるのではないかと。

18時06分、オバマ氏は同席した被爆者と挨拶を交わした。オバマ氏が肩を抱き寄せた人がいた=写真=。あの人は誰だろうと思った。中継番組のキャスターの解説から、被爆者であり歴史研究家の森重昭という方だった。79歳の森氏は、被爆死したアメリカ兵の捕虜について調査を続けてきた民間の研究者で、原爆の犠牲者に国籍は関係ないとの思いから、被爆死した12人のアメリカ兵の家族を捜し出して存在を特定し、原爆による死没者として広島市の名簿登録に動いた人だった。オバマ氏の演説の中で、the man who sought out families of Americans killed here because he believed their loss was equal to his own.(ある男性は、ここ(広島)で死亡したアメリカ人の家族を捜し出した。その家族の失ったものは、自分自身が失ったものと同じだと気付いたからだ。)の下りがある。「ある男性」とはアメリカ兵の原爆死没者慰霊碑の名簿登録に奔走した森氏のことだ。

大統領は自らの演説の中で語ったエピソードのまさにその人物と会えた。幼いころに被爆し、アメリカを恨むのではなく、被爆者として人道的な活動にいそしんだ人がそこにいる。感極まったのだろう、そしてそっと肩を抱き寄せた。プラハではカッコイイ大統領の姿だった。ヒロシマでは深い人間愛をもった大統領の姿がそこに見えた。これも裏方が仕込んだ巧妙な演出と言えば、それまでかもしれない。それでも、その演技をさりげなくこなすのがオバマ大統領なのだろう。

この後、原爆ドームの外観を見て大統領専用車に乗り込んだ。歴史的な訪問、平和記念公園に滞在した時間はおよそ48分間だった。

⇒28日(土)朝・金沢の天気 はれ

「これは、自虐ネタですよ」。大学の先輩教授は3日付の全国紙の広告を見て笑った。『早慶近』の特大文字とマグロの頭の写真が掲載された全面カラー広告。広告主は近畿大学だった。

「これは、自虐ネタですよ」。大学の先輩教授は3日付の全国紙の広告を見て笑った。『早慶近』の特大文字とマグロの頭の写真が掲載された全面カラー広告。広告主は近畿大学だった。

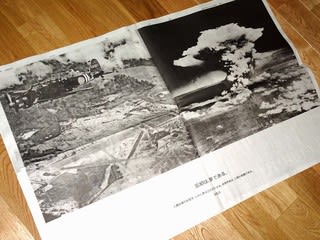

けさ(5日)全国紙の朝刊を広げて少々驚いた。「これ、なんの広告だ」と。2ページの見開き白黒で、向かって左面に真珠湾攻撃の写真を、もう一方に広島に落とされた原爆によってできたきのこ雲の写真を配置してある。そして、「忘却は、罪である。」「人間は過ちを犯す。しかし学ぶことができる。世界平和は、人間の宿題である」のメッセージが添えられている。最初の印象は、宗教団体の広告かとも思った。出版社の宝島社が、読売新聞、朝日新聞、毎日新聞、産経新聞、日本経済新聞、日刊ゲンダイの全国版に掲載した広告だ。

けさ(5日)全国紙の朝刊を広げて少々驚いた。「これ、なんの広告だ」と。2ページの見開き白黒で、向かって左面に真珠湾攻撃の写真を、もう一方に広島に落とされた原爆によってできたきのこ雲の写真を配置してある。そして、「忘却は、罪である。」「人間は過ちを犯す。しかし学ぶことができる。世界平和は、人間の宿題である」のメッセージが添えられている。最初の印象は、宗教団体の広告かとも思った。出版社の宝島社が、読売新聞、朝日新聞、毎日新聞、産経新聞、日本経済新聞、日刊ゲンダイの全国版に掲載した広告だ。

療、環境などの分野で協議を始めるよう指示し、実現に向け合意したと述べた。この「共同経済活動」が「平和条約締結」に向けた重要な一歩になると、安倍氏、プーチン氏それぞれが強調した。

療、環境などの分野で協議を始めるよう指示し、実現に向け合意したと述べた。この「共同経済活動」が「平和条約締結」に向けた重要な一歩になると、安倍氏、プーチン氏それぞれが強調した。

私はこの電話での話の後、ひょっとしてプーチンは宮本武蔵と佐々木小次郎の巖流島の闘いの伝説を知っているのではないかと思った。巖流島は山口県下関市にある関門海峡に浮かぶ無人島だ。この島で小次郎は2時間も待たされたり、さらに太刀の鞘(さや)を捨てたことを敗北の予兆だと武蔵から揚げ足を取られ、頭に血が上り、冷静さを失ったところを武蔵に舵棒(かじぼう)で額を割られたというあの有名な話である。プーチンは山口入りにするにあたって、巖流島の闘いをモチーフにわざと遅れたのでは、ないかと。これはプーチン流の政治的なショーだ、と。ちょっと考えすぎか。テレビの解説では、プーチン氏はどうやら遅刻の常習犯で、これまでも各国首脳との会談にたびたび遅れているそうだ。

私はこの電話での話の後、ひょっとしてプーチンは宮本武蔵と佐々木小次郎の巖流島の闘いの伝説を知っているのではないかと思った。巖流島は山口県下関市にある関門海峡に浮かぶ無人島だ。この島で小次郎は2時間も待たされたり、さらに太刀の鞘(さや)を捨てたことを敗北の予兆だと武蔵から揚げ足を取られ、頭に血が上り、冷静さを失ったところを武蔵に舵棒(かじぼう)で額を割られたというあの有名な話である。プーチンは山口入りにするにあたって、巖流島の闘いをモチーフにわざと遅れたのでは、ないかと。これはプーチン流の政治的なショーだ、と。ちょっと考えすぎか。テレビの解説では、プーチン氏はどうやら遅刻の常習犯で、これまでも各国首脳との会談にたびたび遅れているそうだ。 が真っ白になった=写真=。早めにスノータイヤに交換しておいてよかったと胸をなでおろしたが、先に走っていた別の車がスリップ事故を起こした。ちなみに外気温は4度だった。いよいよ冬本番がやってくる。

が真っ白になった=写真=。早めにスノータイヤに交換しておいてよかったと胸をなでおろしたが、先に走っていた別の車がスリップ事故を起こした。ちなみに外気温は4度だった。いよいよ冬本番がやってくる。

ニュースだった。このニュースに接した多くの日本人は、5月に被爆地・広島を訪れたオバマ氏への返礼の訪問と感じたのではないだろうか。

ニュースだった。このニュースに接した多くの日本人は、5月に被爆地・広島を訪れたオバマ氏への返礼の訪問と感じたのではないだろうか。 テレビのトップニュース、翌日27日の新聞一面を飾った。ただ、メディア各社のその扱いに少々違和感を感じた。「なぜ一面なのか」と。

テレビのトップニュース、翌日27日の新聞一面を飾った。ただ、メディア各社のその扱いに少々違和感を感じた。「なぜ一面なのか」と。

平和祈念式」が営まれた。午前8時からの式典には5万人が参列したという。ことし5月28日、アメリカのオバマ大統領が現職大統領として初めて平和記念公園の原爆死没者慰霊碑を訪れ、献花に臨んだこともあり、被爆者にとっても特別な思いがあったのではないかと察する。

平和祈念式」が営まれた。午前8時からの式典には5万人が参列したという。ことし5月28日、アメリカのオバマ大統領が現職大統領として初めて平和記念公園の原爆死没者慰霊碑を訪れ、献花に臨んだこともあり、被爆者にとっても特別な思いがあったのではないかと察する。

の証言者になったような、ちょっと浮ついた高揚感もあった。以下、自宅でテレビ中継を視聴した印象である。

の証言者になったような、ちょっと浮ついた高揚感もあった。以下、自宅でテレビ中継を視聴した印象である。

報道によると、安倍総理は討議に参考データを提出し、現在、世界経済がリーマン危機前に酷似していると指摘。その理由として、最近のエネルギーや食料など商品価格がリーマン・ショック前後と同じく55%下落。さらに、新興国の投資や経済成長も同じ落ち込みを示し、新興国から資金の流出が再び起きている。主要国の成長率見通しの下方修正が繰り返されるのも当時と同様だと説明し、「かなり世界経済のリスクが高い」と発言した。

報道によると、安倍総理は討議に参考データを提出し、現在、世界経済がリーマン危機前に酷似していると指摘。その理由として、最近のエネルギーや食料など商品価格がリーマン・ショック前後と同じく55%下落。さらに、新興国の投資や経済成長も同じ落ち込みを示し、新興国から資金の流出が再び起きている。主要国の成長率見通しの下方修正が繰り返されるのも当時と同様だと説明し、「かなり世界経済のリスクが高い」と発言した。